引言

1981年8月下旬,曾位居政治局常委的陈伯达获准保外就医,被安置在北京东郊一处新建民宅。这位曾经叱咤风云的政坛人物,此刻正经历着人生最落寞的时光。令人意外的是,文艺界领袖周扬竟主动提出会面请求,这场跨越16年的重逢背后,蕴含着特殊年代的知识分子命运交响。

政坛与文坛的双重轨迹

周扬(原名周起应)比陈伯达小四岁,1937年春在上海相识时,两人分别活跃于南北文坛。解放前夕,周扬在上海从事地下文学工作,与鲁迅就"国防文学"与"民族革命战争的大众文学"展开论战,陈伯达曾撰文呼吁双方"休战"。这段历史成为两人最早的交集。

建国后,周扬历任文化部副部长、文联副主席等职,成为文艺界掌门人。陈伯达虽非其直属上级,但职务层级始终高于周扬。1964年"四清"运动期间,时任中央文教小组组长的陈伯达,特意为下乡锻炼的周扬安排近郊住所,并建议其"多接触群众",展现出难得的关怀。

命运逆转的戏剧性

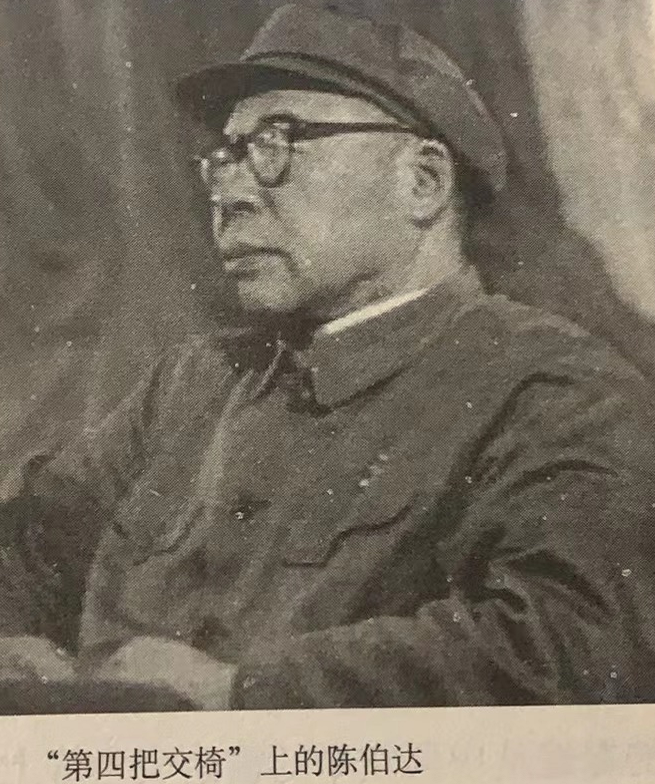

1966年后,周扬被划为"四条汉子"之首遭受批判,而陈伯达则登上政治巅峰,成为"第四号人物"。但命运在1970年急转直下,九届二中全会上陈伯达遭批判后被禁足,周扬却在1975年复出工作。当周扬重返文艺界核心时,陈伯达正在秦城监狱度过第十个年头。

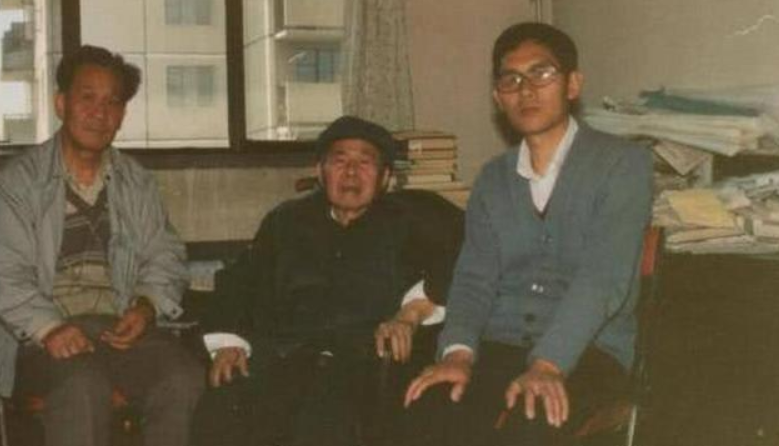

1981年1月25日,陈伯达被判处有期徒刑18年(刑期自1970年9月起算)。鉴于其健康状况,同年8月获准保外就医,居住在北京东郊六层民宅顶楼。组织特意将其子陈晓农从石家庄调回北京照顾,并在对门安排老公安"老萧"监护。

破冰之约的台前幕后

1982年4月22日,两位陈伯达的老友获准探视。其中一位与周扬熟稔者,转达了周扬的会面请求。这个提议让陈伯达既惊讶又感动——自失势以来,尚无如此级别的人物主动示好。次日,在公安人员陪同下,陈伯达前往周扬位于西单绒线胡同附近的居所(黄炎培旧宅)。

这场原定1-2小时的会谈,竟持续了4小时直至深夜23:15。据陈伯达之子陈晓农记录,谈话在会客室进行,除周扬夫妇及秘书外,公安人员未参与。周扬开场便直言:"你若不是担任了后来那样高的职位,情况也不会那样了",并借用《红楼梦》"世人都说神仙好,惟有功名忘不了"表达感慨。

直面历史的坦诚对话

面对周扬的提问,陈伯达首次披露:当年三次拒绝升迁才接受组织安排;运动中收回题字并非怕牵连,而是"自己也随时可能倒";失势主因是与江青冲突。当周扬问及为何漏收自己的题字时,陈伯达坦言:"跟你不熟,不记得你是哪里的"。这种直率获得周扬赞许。

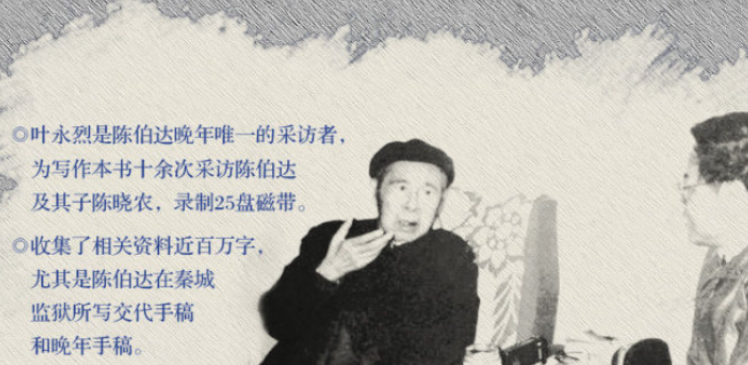

谈话涉及文学创作时,陈伯达透露正在撰写经济问题材料和文艺评论。周扬询问能否阅读,陈伯达次日便通过组织转交文稿。这场对话不仅消弭了历史隔阂,更开启了陈伯达文章重见天日的契机。

文章发表的曲折历程

会谈后不久,陈伯达将《求知难》等文稿交周扬审阅。时任《中国社会科学》总编黎澍(曾批判陈伯达)读后大为赞赏,推荐至《读书》杂志发表。1982年10月10日,这篇以"纪训"为笔名的文章登上《读书》第10期,成为陈伯达服刑期间首篇公开发表的作品。

得知文章发表经过,陈伯达感慨:"出事后大家都六亲不认,这个风气实在不好。我要感谢周扬和几位同志。"这次破冰之约,不仅让两位老人重拾友谊,更在特殊年代留下知识分子相互扶持的温暖印记。

未竟的再会之约

此后两人约定再次见面,却因健康原因未能实现。1983年9月陈伯达住院,次年秋周扬病危昏迷。1989年7月31日周扬病逝,陈伯达亲笔撰写挽联"创延安鲁艺,育一代桃李"(署名仲晦)。同年9月20日,陈伯达用餐时突然离世,一个月后周扬夫人苏灵扬也随之逝世。

这场跨越十六年的对话,既是两个知识分子对历史的共同回望,也是特殊年代人性光辉的生动写照。当政治风云退去,留下的唯有对文学与真理的永恒追求。