处分撤销、学位保留、责任人受处理——武汉大学近期针对一起学术争议事件的通报看似尘埃落定,但公众的质疑声却愈发强烈。这场涉及性骚扰指控、学位论文审查与行政问责的风波,不仅暴露了高校治理中的程序漏洞,更折射出学术评价体系的深层危机。

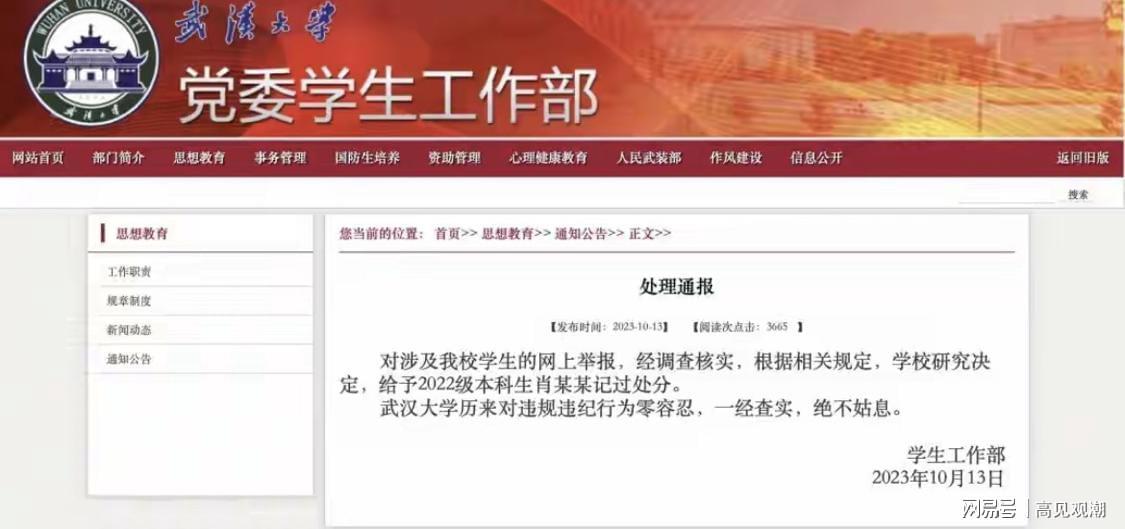

武汉大学首先宣布撤销对涉事学生肖某瑫的记过处分,依据是司法终审判决驳回了杨某媛的全部性骚扰指控。校方强调,经过91份材料复核、21人次访谈及实地验证,认定原处分决定存在不当。

然而,关键问题在于:司法程序尚未终结时,校方为何急于作出处分?这种“先处罚后验证”的模式,本质上是将舆论压力置于事实核查之上。当司法结论与行政决定出现冲突时,仅以“尊重司法”作为解释,却回避了最初决策者的责任认定,难免引发“谁在替错误买单”的追问。

针对杨某媛的硕士学位论文,校方组织两轮专家复核后确认:论文不存在抄袭、数据造假问题,模型与结论匹配,数据可复现,因此维持学位授予决定。但通报同时指出,该论文存在“百余处不规范”,包括表述模糊、引用不规范、翻译错误、数据分析粗糙及格式错误等。

值得注意的是,答辩前专家已提出规范性问题,学生修改不充分,导师未有效督导,但论文仍顺利通过。这暴露出两个矛盾:其一,若以“程序合法”为由忽视内容质量,学位的学术价值何在?其二,当985高校对“百处错误”的论文网开一面,其评价标准是否已沦为“不造假即合格”?

在问责环节,校方对学工部时任部长、学院副书记给予党内警告,暂停涉事导师招生资格两年,并要求多个部门整改。但这种“平均化”的问责方式,实则掩盖了核心问题:论文质量失控的责任为何未追溯至决策层?肖某瑫处分决定的仓促出台,又由谁最终拍板?

通报中“尊重司法”的表态,与最初“未审先判”的矛盾,暴露出高校治理中“回应舆论优先于程序正义”的惯性。当问责仅停留在中层执行者,而决策链条顶端的责任被刻意淡化,所谓的“深刻反思”便失去了实质意义。

校方强调论文不构成学术不端,但“百处不规范”的论文通过审查,本身已动摇学术评价的根基。学术研究的核心不仅是“未抄袭”,更需具备逻辑严谨性、方法可靠性与语言规范性。当高校默许“只要不造假,其他可妥协”的逻辑,未来或将出现更多“程序合法但质量低劣”的学位论文。

作为985高校,武汉大学的案例具有警示意义:若学术标准仅以“不违法”为底线,而非追求“高质量”,则不仅损害学校声誉,更会侵蚀整个学术生态的公信力。

校方在通报中承诺“深刻反思、举一反三”,但公众需要的不只是公关话语,而是自我否定的勇气与机制重建的行动。此次事件暴露的三大问题亟待解决:其一,行政决策与司法程序的衔接机制;其二,学位论文质量的全链条管控;其三,问责制度的透明化与层级化。

试想:若非终审判决推翻处分,肖某瑫是否将长期背负污名?若非网友持续追问,百处错误的论文是否已获评优秀?若导师仅被暂停招生,未来是否会有更多“论文合格但教育失守”的悲剧?

教育的尊严不在于热搜后的辟谣,而在于事前制度的刚性约束。当一个985高校允许格式错误频发的论文通过审查,这不是学术宽容,而是对学术底线的纵容。唯有将标准立在前、责任链穿透到底层,方能重建公众对高校治理的信任。