文案|小茗

编辑|阿良

东京国际电影节颁奖结果揭晓后,舆论场迅速掀起波澜。作为亚洲最具影响力的电影盛会之一,本届奖项归属不仅关乎艺术认可,更因演员间的微妙互动成为公众热议的焦点。

王传君凭借在《春树》中饰演的复杂角色斩获最佳男主角,导演张律同步摘得最佳导演桂冠。这部聚焦社会边缘群体的现实主义作品,通过细腻的叙事与演员的沉浸式表演,在国际影坛引发强烈共鸣。

值得注意的是,作为影片女主角的白百何意外颗粒无收,且未出席颁奖典礼。据知情人士透露,她已提前带子女返回国内,这一举动与往届获奖者盛装出席的惯例形成鲜明对比。

作为近年罕见的女性题材电影,《春树》的叙事重心虽未完全围绕女主角展开,但白百何塑造的独立女性形象仍获专业影评人高度评价。其缺席颁奖礼的决策,与影片中角色遭遇的困境形成微妙互文。

事件发酵的导火索源于白百何在社交平台发布的动态。一条写着"还能这么操作……"的模糊表述,配合网传其朋友圈转发的"得鱼忘筌"漫画,迅速被解读为对评选机制的质疑。这种非直接的表态方式,在娱乐产业语境中常被视为对行业潜规则的隐喻性批判。

舆论风暴的中心迅速转向新科影帝王传君。其社交媒体评论区涌现大量质疑言论,部分网友将白百何的暗示性表达与王传君的获奖直接关联,形成"资源置换"的阴谋论。

更具戏剧性的是,白百何后续更新的朋友圈视频中,出现一位外籍女性用英文陈述社交礼仪:

如果没有人邀请你,那就不要去。

如果没朋友告诉你,那就不要问。

如果你很晚才收到邀请,礼貌的回绝。

是的,他们原计划里本来就没有你。

这种间接表达方式虽未指名道姓,但在特定语境下被解读为对电影节评选机制的讽刺。受此影响,王传君的公众形象遭遇前所未有的挑战,部分网友将其获奖视为行业资源博弈的结果。

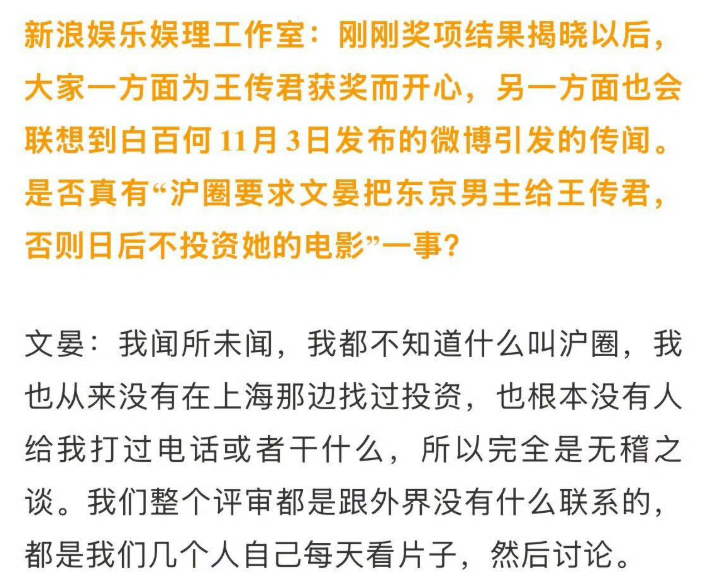

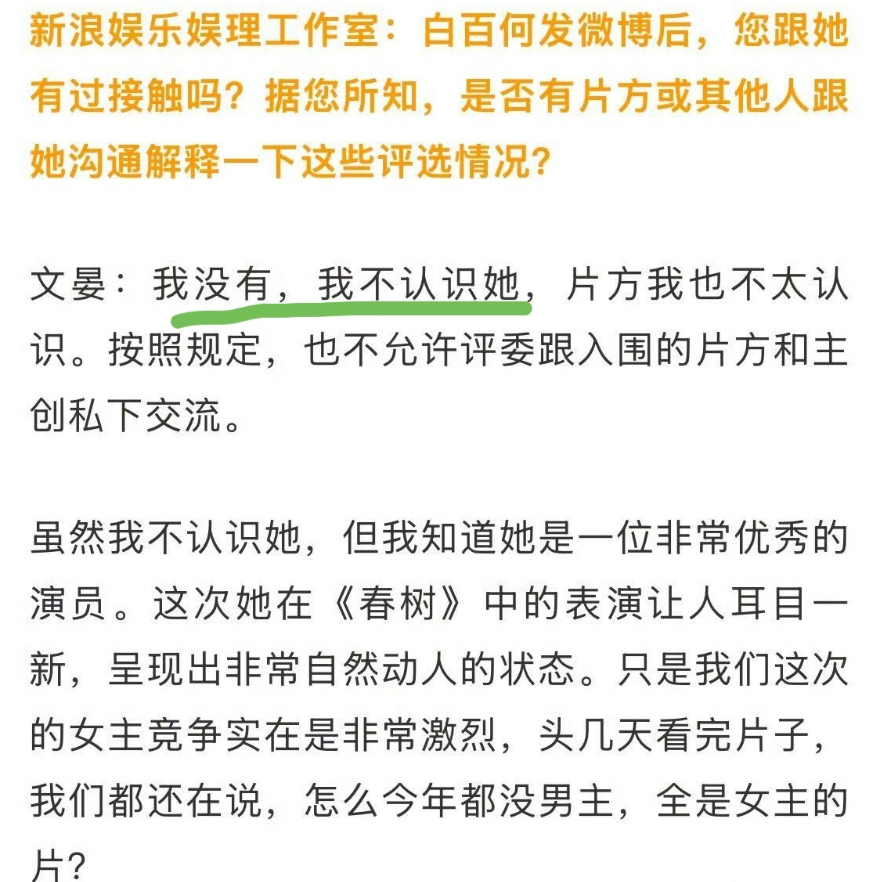

面对持续发酵的争议,评委会成员文晏在接受媒体采访时,首次公开回应评选流程。她强调电影节评审采用集体决策制,每位评委独立打分后汇总结果,不存在任何外部干预。

针对"沪圈资本运作"的传闻,文晏明确表示:"我从未参与过任何地域性资本合作,评选标准纯粹基于艺术价值。国际电影节的权威性建立在程序公正基础上,任何个人都无法左右最终结果。"

当被问及是否注意到相关社交动态时,文晏表示评审期间严格遵守保密协议,与所有入围团队保持专业距离。这种制度设计恰恰是为了维护评选的客观性。

回顾王传君的职业生涯,其演技突破有目共睹。从《孤注一掷》中冷酷的诈骗头目,到《南京照相馆》里争议性的汉奸角色,再到《酱园弄》中令人不寒而栗的家暴者,他始终选择挑战具有社会深度的复杂人物。

这种艺术选择与商业考量形成鲜明对比。在流量至上的行业环境中,王传君持续拒绝轻松的偶像剧邀约,转而深耕现实主义题材,其职业轨迹本身即是对演技派定位的坚持。

值得注意的是,本届电影节期间,某位曾获国际奖项的演员试图通过非常规手段争取关注,最终未能进入核心评选环节。这一插曲从侧面印证了国际电影节的专业筛选机制。

在颁奖礼致辞环节,王传君特别感谢了同组演员白百何与刘丹。他表示:"是她们高光的表现照亮了角落里的我,感谢你们成为这道光照亮了我。"这段发言既展现专业素养,也试图化解团队间的微妙关系。

与之形成对比的是,演员刘丹在社交平台发布祝贺动态时,刻意忽略争议焦点,转而强调"中国电影人的集体荣耀"。这种处理方式体现了资深从业者对行业生态的深刻理解。

回溯2011年电视剧《家的N次方》选角风波,白百何曾因角色调整公开他人隐私,导致合作者事业受挫。这种处理争议的方式,与其当前采用的隐喻性表达一脉相承,也引发关于公众人物社会责任的讨论。

《春树》的成功印证了现实主义题材的国际传播力。影片通过非线性叙事展现都市人的生存困境,王传君饰演的男主角在理想与现实间的挣扎,恰是当代社会精神图景的缩影。这种艺术表达获得国际认可,标志着中国电影在类型片探索上的新突破。

对于演员而言,奖项既是专业肯定,也是持续创作的动力。王传君在领奖时强调:"这个奖杯属于整个创作团队,特别是那些在镜头外默默付出的工作人员。"这种谦逊态度,与其过往拒绝商业代言、专注表演艺术的职业选择高度一致。

当行业生态日益复杂,如何平衡艺术追求与商业压力,成为每位从业者必须面对的课题。东京国际电影节的风波,恰是观察中国电影国际化进程的绝佳样本,其引发的思考远超出奖项本身。