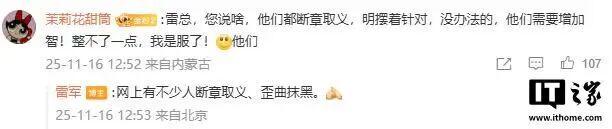

就在昨日11月16日,小米创始人雷军在社交媒体上“炸毛”,连发多条微博,翻出一年前的旧帖,反复强调“小米汽车很安全”,并指责有人断章取义,坚称“安全是前提”。这一举动迅速引发了广泛关注和热议。

然而,网友们对此并不买账,反而更加愤怒。有网友直言:“你当初说‘好看是第一位’的时候,怎么没见你把‘安全’排第一?现在出事了,才想起搬出‘基础’‘前提’来搪塞?”这场争议,已经不仅仅是一场公关危机,更是一场语言游戏与人命关天的惨烈碰撞。

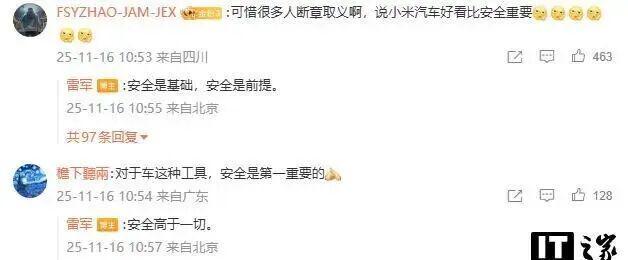

面对质疑,雷军试图用逻辑诡辩来化解。他表示,“好看是产品定义阶段的第一位”,而“安全是技术实现的前提”,两者“不矛盾”。然而,这种语境切割对于普通消费者来说,却显得过于晦涩难懂。他们只记得发布会PPT上大字写着“颜值王道”,直播里反复夸赞“轮毂最难做”,却很少听到对AEB极限场景、车门应急解锁、电池热失控防护等安全细节的深入解释。

当三条年轻的生命在燃烧的车内因车门打不开而消逝时,再漂亮的轮毂也救不了人。安全,不是一句空洞的“前提”,而是生死攸关的生死线。

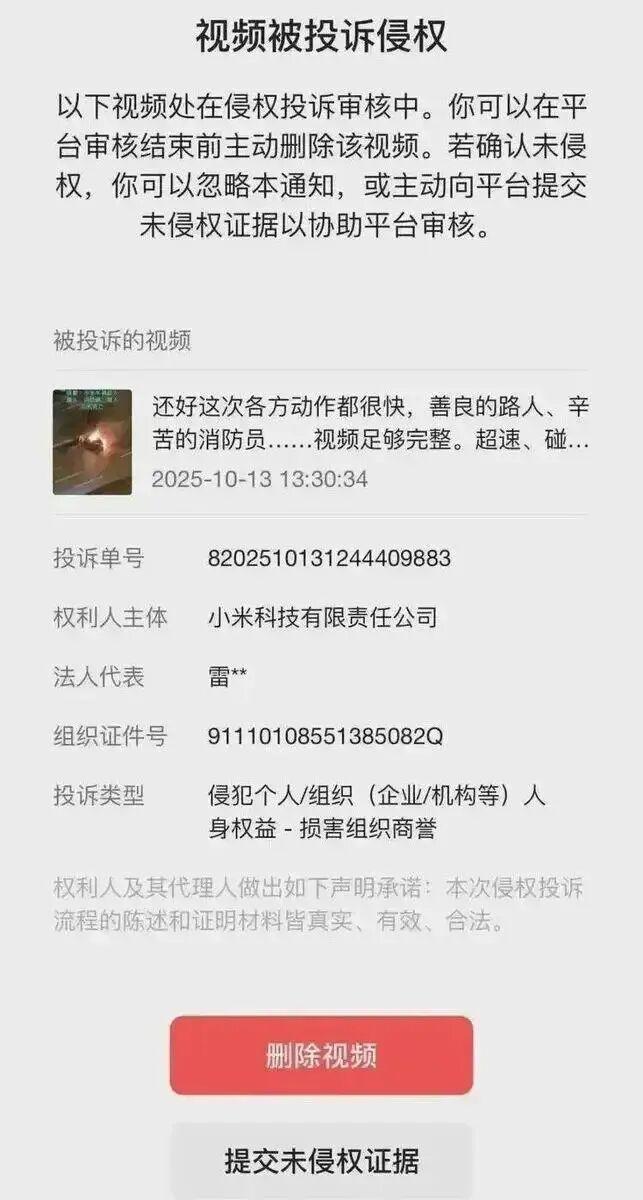

更讽刺的是,雷军一边高喊“安全高于一切”,一边却被曝出“巨省电空调”根本不省电、“碳纤维前舱盖”涉嫌虚假宣传等问题。消费者起诉维权时,小米却用管辖权异议来拖延程序;媒体报道问题时,记者竟收到辱骂邮件。这种“嘴上重安全,行动重控评”的双标行为,才是公众愤怒的真正根源。

网友那句“大字吹牛,小字免责”,可谓一针见血地戳中了小米营销的软肋。小米擅长用宏大叙事来掩盖细节陷阱:发布会上对标保时捷,却不提基础版智驾功能有限;宣传“五星车身”,却对极端工况下的系统盲区避而不谈。这种“选择性透明”,本质上是对消费者的轻慢和不尊重。

而最致命的,是雷军至今仍未直面核心问题:为什么多起事故中车门无法打开?是电子锁断电失效?机械冗余缺失?还是为了追求密封性而牺牲了逃生设计?这些技术细节,不是一句“安全是前提”就能搪塞过去的,晒几张旧微博更是糊弄不过去。

真正的企业担当,不是事后自证清白,而是事前敬畏生命。特斯拉出事故时会公开数据日志,比亚迪敢直播针刺实验,而小米呢?除了删差评、控评论、让法务部冲锋陷阵外,还剩什么?

雷军或许会感到委屈:我明明重视安全,为何被误解?然而,公众愤怒的从来不是某项技术不足,而是态度傲慢。当你在发布会上高谈“速度是信仰”,在事故后沉默如金,在股价下跌时才想起“安全很重要”,这种功利主义的切换,比产品缺陷更伤人心。

年轻人曾因“为发烧而生”而爱上小米,如今却因“为流量而活”而怀疑它。如果连生命都可以成为营销节奏里的一个变量,那所谓“民族品牌”“科技梦想”,不过是镀金的生意经罢了。

雷军若真想挽回信任,请别再玩文字游戏。请公开事故车辆的完整数据,改进车门应急机制,停止对批评者的围剿。否则,再多的“安全声明”,也盖不住烧焦的车身里那三声再也听不到的呼救。

毕竟,安全不是口号,是生死关头能推开的那扇门。而今天的小米,似乎连这扇门都没给用户留好。

至于雷军“怒了”?在法治社会,愤怒换不来豁免权。用户要的不是老板的情绪宣泄,而是对生命的真正尊重。否则,再响亮的“安全高于一切”,也不过是写在灰烬上的免责声明。