澎湃新闻获悉,在故宫博物院建院百年之际,一部聚焦紫禁城鲜活故事的纪录片《我们的故宫》近日正式上线。11月13日,国家广电总局特别为该片举办研讨会,主创团队、故宫工作人员与历史学者齐聚一堂,共同揭秘纪录片拍摄背后的故事,并首次公开了故宫诸多不为人知的隐秘角落。

从养心殿复陈工作看起:1400余件文物的“取舍之道”

《我们的故宫》已播出的内容涵盖五大篇章:《走进朋友圈的故宫》《走向世界的故宫》《时光里的修复》《人群中的守护》《会讲故事的故宫》。通过数字化进程、国际传播、文物修复技艺、保护与开放平衡等视角,全方位展现这座六百年宫殿群的现代生命力。其中,养心殿的复陈工作成为最具代表性的案例。

《我们的故宫》剧照

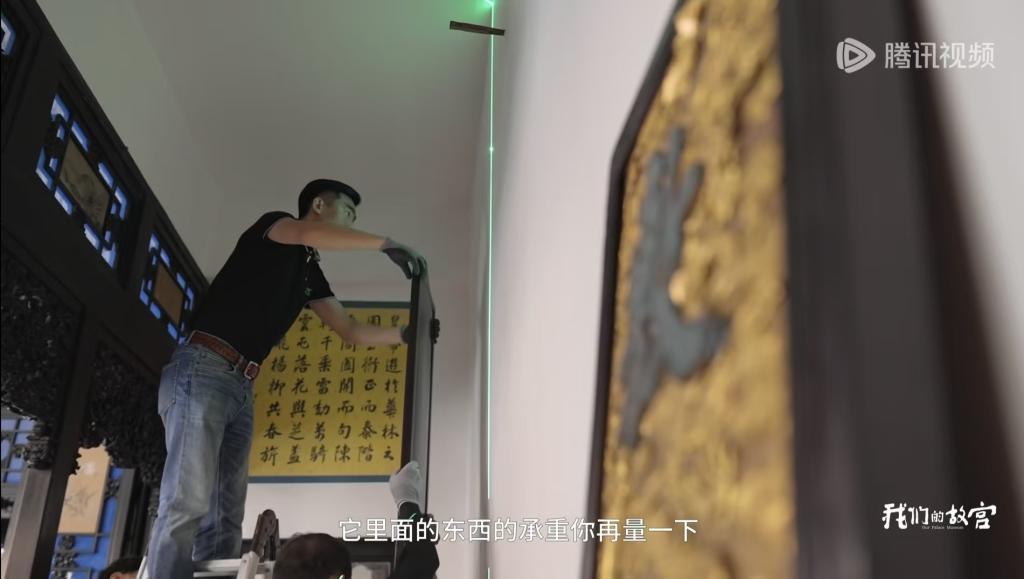

作为故宫最受关注的区域之一,养心殿经过近十年修缮后以原状陈设重新开放。纪录片首次披露了复陈背后的复杂决策:最初计划展出撤陈时的1800余件文物,但因宫殿空间限制,最终仅精选1400余件。故宫博物院宫廷历史部文明主任透露:“若需120件文物,库房会提供180件备选清单。”这种“策展团队与文物管理部门的反复博弈”,揭示了文物展出的隐秘规则——被“淘汰”的文物并非不够珍贵,而是需要休养或等待更适宜的展览条件。复陈现场,文物管理、工程管理、文保修复等多部门协同作业的细节,也被镜头完整记录。

养心殿复陈现场

纪录片还揭秘了养心殿的复原逻辑:并非还原某个固定年份,而是选取各房间历史上的“决定性瞬间”。观众可在空间中触摸清早期简约、中期繁盛、晚期内敛的不同历史痕迹,这种叙事方式让历史更具沉浸感。

复陈后的养心殿

数字故宫:186万件文物的“科技重生”

在观众眼中,数字故宫或许只是手机小程序或高清图片,但纪录片揭开了背后的“战场”。故宫博物院数字与信息部承担着186万件套文物的数字化工作,需通过三维扫描、高精度建模还原青铜器纹路、古画笔触、瓷器釉色等细节。为提升互动体验,团队还设计根据观众手心温度和心率匹配专属故宫颜色的功能,让文物探索更具个性化。

数字化故宫工作现场

文物背后的“人情故事”:从收藏家到普通农民的捐赠传奇

故宫的隐秘角落不仅藏在建筑与技术中,更藏在文物背后的人情联结。建院百年来,故宫共接受七百余人次捐赠,累计3.5万件文物。郑振铎、张伯驹、孙瀛洲等收藏家,甚至河南农民何刚,均将价值连城的文物无偿捐献,只为让国宝得到更好保护。纪录片特别聚焦何刚捐赠的元代银器,这些深藏库房的文物虽未展出,却同样是故宫文化的重要组成部分。

何刚捐赠的元代银器

那些默默守护故宫的工作人员同样构成隐秘风景:清晨五点扫地的保洁员、深夜巡逻的安保人员、库房整理档案的研究员……纪录片用镜头记录下这些身影,让他们成为“我们的故宫”不可或缺的一部分。

故宫文化的全球延伸:香港故宫的创新叙事

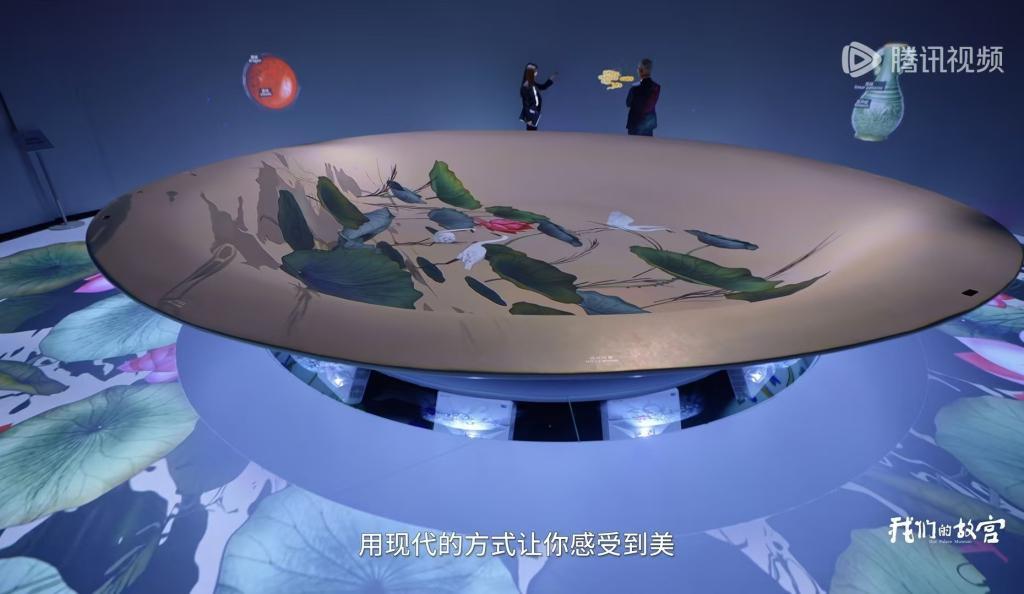

如今,故宫的文化影响力已跨越北京红墙。香港故宫文化博物馆常年展出北京故宫文物,却以国际化视角重新解读紫禁城历史。例如,通过多媒体互动展现《千里江山图》的创作过程,或用灯光技术模拟不同时辰的宫殿光影,为传统文物注入现代生命力。

香港故宫文化博物馆

创作理念:让故宫成为“每个人的生活现场”

研讨会中,主创团队分享了拍摄心得。监制朱乐贤表示,纪录片摒弃传统宏大叙事,以记者视角捕捉鲜活日常:保洁员洒水、工匠修复文物、游客驻足凝望……这种“在场感”让故宫摆脱静止标本形象,成为人与历史对话的空间。当被问及“心目中的C位文物”,每位故宫人答案各异,印证了故宫文化的丰富性——“它不再是顶礼膜拜的象征,而是我们的生活现场。”

故宫工作人员临摹古画

纪录片也深入刻画了故宫人的真实矛盾:文物修复师担忧AI取代传统技艺,策展人平衡“活起来”与“活下去”的博弈,数字部门用科技赋予文物新生。这些立体鲜活的形象,让故宫不再是冰冷的历史符号。

撤陈后的养心殿

技术突破:在限制中捕捉历史瞬间

拍摄故宫需克服诸多限制:光线、时间、区域访问权限等。为记录养心殿复陈,团队需在有限时间内完成多部门协作的跟拍,既要展现文物细节,又要捕捉工作人员默契。数字故宫拍摄中,特殊镜头直观呈现三维扫描、虚拟漫游等技术过程,让观众理解186万件文物数字化的艰辛。

《我们的故宫》纪录片海报