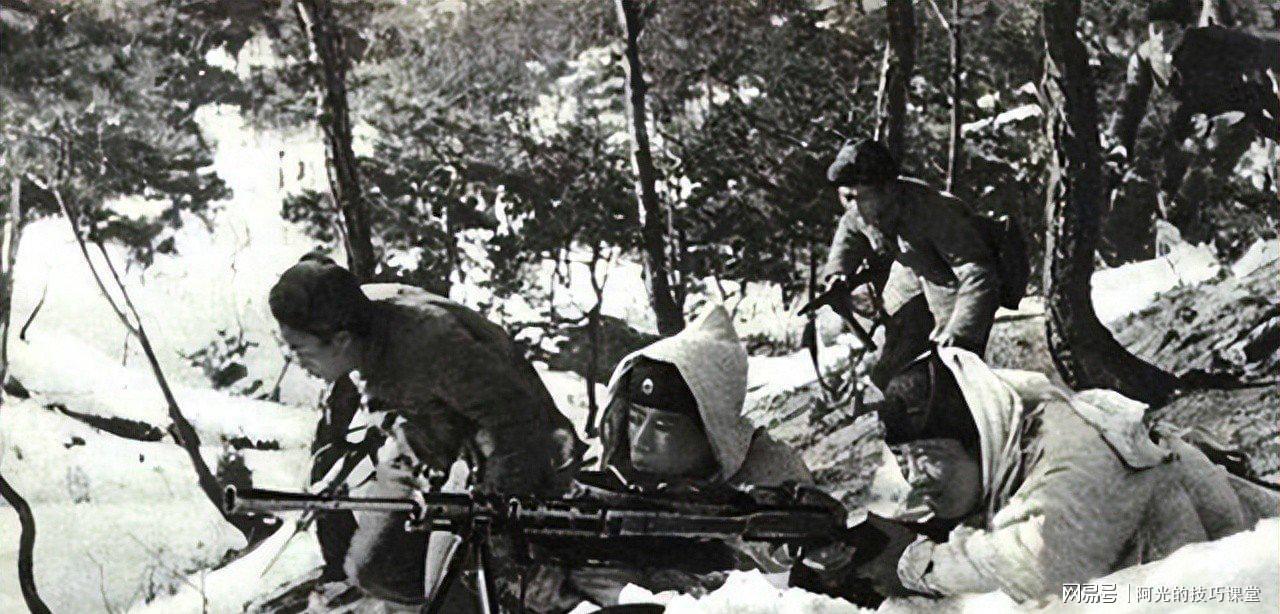

提及抗美援朝,人们脑海中往往会浮现出志愿军战士们不畏艰难、英勇奋战的场景,以及美军飞机大炮铺天盖地的画面。在学校课本和众多影视作品中,我们对抗美援朝战争有了基本的了解,但其中一些鲜为人知的细节,却如同被岁月尘封的珍宝,一旦揭开,便让人惊叹不已。在那个新中国刚刚站稳脚跟的年代,面对装备差距巨大的对手,志愿军战士们凭借着智慧和顽强的毅力,书写了一段段可歌可泣的传奇。

美军后勤补给:奢华程度超乎想象

我们都知道志愿军在战争中的条件十分艰苦,冬天只能啃着冻得硬邦邦的土豆,就着雪水吃炒面。然而,美军的后勤补给却奢华得令人咋舌。据统计,美军人均日消耗物资高达29公斤,整个战争期间,美军总消耗物资达7300万吨,而中国军队的消耗量仅为560万吨,还不到美军的十分之一。美军的C型口粮三人份一包,里面不仅有饼干、午餐肉罐头、豆类、脱水蔬菜,还有水果糖、咖啡粉、果汁、口香糖等,甚至还配备了香烟、火柴和剃须刀。

美军士兵每天能分到半磅新鲜肉,一周还能吃上三顿冰激凌,冬天一周一次,夏天则增加到两到四次。新鲜蔬菜沙拉也是每周必备,而且菜品从不重样。在医疗保障方面,美军伤员从受伤到进入手术室的时间平均只需两小时半,而志愿军战士抬着担架往往需要24小时起步,途中还要时刻祈祷不要遭遇敌机扫射。

美军的后勤规定也十分细致,前线部队每周都要供应馅饼蛋糕,副食品更是多样化。相比之下,志愿军入朝时几乎没有任何后勤保障,战士们只能每人背着干粮前进。美军的后勤保障简直堪称度假级别,资料显示,美军士兵甚至还挑剔午餐肉罐头,嫌弃后方供给不够好。然而,当我们回顾那个年代中国老百姓的生活水平,就会发现美军的军粮领先不止一代。志愿军战士们连供水都成问题,偶尔能吃上一个苹果都算奢侈,而美军却能天天享受新鲜肉蔬。

这种巨大的后勤差距直接影响到了双方的体力和营养状况,但志愿军战士们硬是凭借着顽强的意志顶住了压力。美军的运输线从日本直达前线,而志愿军则主要依靠国内运输,途中还要遭受敌机的轰炸,损失惨重。美军一个月就能吃掉4.5万吨物资,而志愿军某连的日记中却记载着领到四两盐、无菜可吃、只能煮雪代水的艰难情况。这些事实让我们不禁感慨美军强大的工业实力,但同时也暴露了他们过度依赖后勤的弱点,一旦后勤供应被切断,就会陷入混乱。

彭德怀三次遇险:彰显领导担当

彭德怀作为志愿军的司令员,始终亲临一线指挥作战。1950年10月入朝后,他从未把自己的个人安危放在心上。第一次遇险发生在1950年11月25日,当时彭德怀正在大榆洞指挥部指挥作战,美军飞机突然投下汽油弹,爆炸瞬间,彭德怀刚被洪学智等战士拉上山,指挥部就瞬间变成了一片火海。那天,西线的联合国军中了志愿军的计谋,志愿军发起了猛烈的攻击,彭德怀为了观察战场变化,常常近距离指挥作战。将领们多次劝他注意安全,但他始终坚持不下撤。后来,志愿军党委决定机关上山躲避敌机轰炸,彭德怀却不肯,最后在几人的合力挟持下才上了山。刚走不久,敌机就炸毁了他们原来的位置。

第二次遇险是在1951年2月,第四次战役结束后,彭德怀的住房门前挖了防空洞。洪学智检查时发现洞口容易遭到敌机扫射,于是加深了底部,并用沙袋筑起了墙。次日,敌机果然来袭,房子里的沙发被打出了七个弹孔,但彭德怀因为及时进了防空洞而避过了一劫。第三次遇险发生在1951年春,大同江的冰层被美军炸碎,彭德怀乘坐的吉普车在过江时,上了一块大冰块漂移。此时,敌侦察机开始扫射,司机王有发迅速转动方向盘躲避子弹,几次尝试靠岸都失败了,最后他加速冲上了对岸,才确保了彭德怀的安全。

这些惊险的经历在彭德怀的传记和志愿军的记录中都有详细记载,它们不仅显示了战场的险恶,就连最高统帅也多次命悬一线。彭德怀作风硬朗,从不躲避敌机,坚持在一线指挥作战,以便及时反馈战场情况,这充分体现了他的领导责任感。但同时,这也提醒我们,在战争中没有人是绝对安全的,美军的火力覆盖范围广泛,而志愿军的防空能力较弱,指挥部很容易成为敌机的攻击目标。然而,这些遇险经历并没有耽误彭德怀的指挥,志愿军依然打出了辉煌的战绩。

蒋介石三次谋划出兵朝鲜:野心勃勃却终成泡影

朝鲜战争于1950年6月爆发,蒋介石退守台湾后,一直将这场战争视为反攻大陆的绝佳机会。第一次谋划出兵发生在1950年10月,当时北朝鲜军南下,李承晚向麦克阿瑟求援,麦克阿瑟随即电告蒋介石。蒋介石计划派遣52军三万三千人前往朝鲜,并要求美国提供两千万美元的援助,企图从东北打开缺口,同时在东南沿海进行夹击。国民党军官们开始整备装备,士兵们也待命出发。然而,美国国务院内部对此存在巨大分歧,艾奇逊坚决反对,担心国民党军会成为负担,最终杜鲁门否决了这一计划。但蒋介石并没有死心,继续与美国方面进行联络。

第二次谋划出兵是在1950年12月,志愿军在第二次战役中重创美军,麦克阿瑟恼羞成怒,再次电告杜鲁门要求国民党派两个军和两百架飞机参战。蒋介石随即派遣参谋团赴美,但美顾问态度冷淡,飞机也留给了麦克阿瑟,杜鲁门再次拒绝了这一请求。

第三次谋划出兵发生在1952年5月,克拉克接任联合国军司令后,重新提出了国民党参战的提议,并保证五角大楼会重视此事。蒋介石精心绘制了反攻基地图,动员部队做好准备。然而,李承晚对此表示反对,台湾内部也出现了抗议声音,而美方则一直未表态,最终这一计划再次落空。这三次方案都被存档,并用红笔标注了“暂缓”。蒋介石虽然积极备战,想借助美军的力量翻盘,但美国却顾虑重重,担心国民党军战力较弱会拖后腿,还担心战争会因此扩大。杜鲁门几次否决了出兵请求,麦克阿瑟的推动也无济于事。李承晚的反对更是成了绊脚石。从历史档案中我们可以看出,蒋介石的野心虽然很大,但现实却十分残酷,美国只是把他当作一颗棋子,用时拉一把,不用时就扔在一边。

沃克中将意外死亡:战场上的讽刺与悲剧

沃尔顿·哈里斯·沃克是一位二战名将,绰号“斗牛犬”。1950年7月,他担任美第八集团军司令,负责地面部队的作战指挥。然而,1950年12月23日,在汉城北30公里处,沃克却遭遇了一场意外。当时,他乘坐吉普车前往25师颁奖,由于性格急躁,他催促司机超速逆行。道路拥堵不堪,逃兵车辆乱窜,韩国第六师的一辆弹药卡车司机已经疲劳驾驶了三天,眼皮沉重得几乎睁不开,方向盘一偏,正好撞上了沃克的吉普车。

吉普车翻进了沟里,沃克的颅骨碎成了八瓣,当场死亡。没系安全带是他死亡的直接原因,而那时美军开车不系安全带的现象十分常见,二战名将巴顿也是这样死于车祸。沃克晋升上将的命令次日就要到达,公文上却沾满了泥土。李奇微接手了他的职务,并低调处理了此事,他说宁愿沃克是被中国人打死的,这样便于宣传。美军也没有大肆报道这一事件,生怕丢了面子。

沃克虽然重视志愿军,作战时也十分谨慎,但他还是低估了志愿军的战斗力。在第一次交手时,他就被志愿军包围,突围时损失惨重。部队溃败后,撤退时乱成一锅粥,这场车祸就这样发生了。肇事韩国司机被判了三年徒刑,李承晚怒喊要枪毙他,但美军却护着这名司机。沃克成为了朝鲜战争中美军阵亡的最高将领,而且还是死于盟友之手,这其中的讽刺意味十分浓重。美军士气本就低落,这一事件更是雪上加霜,志愿军在第二次战役中直接将他推入了深渊。

范佛里特儿子战场丧生:家庭悲剧敲响警钟

詹姆斯·奥尔沃德·范佛里特于1951年4月接任第八集团军司令,他推行猛烈火力战术,九天内发射了36万发炮弹攻打一个高地,创造了“范佛里特弹药量”的纪录,弹药消耗量超过了规定标准的五倍。他宣称战斗地无生物存活,但志愿军战士们却顶住了他的猛烈攻击。他的儿子小詹姆斯·A·范佛里特是一名空军少校,驾着B - 26轰炸机参加了战争。

1952年4月4日,小詹姆斯驾驶飞机飞往黄海道谷山郡,被志愿军高炮63师击落。飞机坠落后,小詹姆斯跳伞落地,但脖子扭曲受伤,在俘虏营中撑了三天后死亡。他刚参加完父亲的60岁生日宴会,一别竟成了永别。范佛里特推行绞杀战,疯狂地空中轰炸志愿军交通线,把这当作刷战功的手段,却没想到自己的儿子也卷入了这场战争。

志愿军用土办法破解了美军的轰炸战术,击落了28架敌机,击伤了158架。小范佛里特的任务本来并不危险,但他却运气不佳。范佛里特闻讯后崩溃不已,他在日记中写道轰炸炸回了自己的骨肉,指挥失误。1953年3月,他选择了退役。回国后,他在杂志上发表文章,字里行间都带着战争带来的创伤。范佛里特父子立场敌对,儿子的阵亡成了一场悲剧,而志愿军在防空方面却取得了亮眼的战绩。

这些冷知识串联起来,让我们更加深刻地感受到了抗美援朝战争的不易。美军后勤强大,志愿军补给薄弱,但这并没有决定战争的胜负。彭德怀的三次遇险体现了领导的担当,蒋介石的谋划暴露了他的野心,沃克的车祸讽刺了盟友之间的关系,范佛里特家庭的悲剧则给我们敲响了警钟。战争持续了两年九个月,1953年7月27日,双方签订了停战协议,金日成、彭德怀、克拉克在协议上签字。中国在这场战争中证明了自己的实力,此后经济开始腾飞,不再忍受晚清时期的屈辱。

停战谈判历时749天,志愿军的经验推动了军队改革,国际格局也因此发生了变化,朝鲜半岛至今仍然处于分治状态。记住这些历史,不是为了炫耀,而是为了提醒我们和平来之不易。美军虽然消耗巨大,但却没有实现速决,志愿军在劣势中不断推进战线,从鸭绿江推回了三八线。这些数字背后是无数战士的牺牲,许多无名烈士的坟头甚至没有木牌。我们不要只喊口号,而要看事实,这些冷知识帮助我们更加深入地了解历史。战争带来的教训十分深刻,我们要警惕冲突,珍惜现在的和平生活。