2018年9月29日,时任中国法学会副会长的徐显明教授在北京大学百周年纪念讲堂,以《中国的法治道路》为题展开演讲。这位曾执掌中国政法大学、山东大学,并担任最高人民检察院副检察长的教育家,通过三个小时的深度阐述,揭示了大学精神与社会良心的深刻关联。以下内容精选自这场发人深省的演讲。

1996年哈佛大学法学院院长的一段对话,揭示了教育的本质。当被问及为何格林斯潘、比尔·盖茨两位天才未能获得学位时,这位"水门事件"独立检察官出身的院长回答:"并不是所有人都需要大学。大学是为那些原本聪明但尚未绝顶聪明的人,提供变得更智慧的平台。"

2002年耶鲁大学法学院的两组浮雕更具启示意义:前门浮雕中,教师慷慨陈词而学生昏昏欲睡;后门浮雕里,学生激烈辩论而教师酣然入眠。这两组对比鲜明的雕塑,印证了徐显明在中国政法大学任校长时提出的理念:"大学必须以学生为主体,当学生积极性被充分调动时,教师甚至可以退居次席。"

哈佛大学前校长雅培·劳伦斯的名言被清华梅贻琦校长升华:"大学者,非大楼之谓也,乃大师之谓也。"徐显明进一步阐释,大学之"大"包含五重维度:

他特别强调:"一位大师往往代表整个学科的高度,没有大师的大学难以称其为真正的高等学府。"但同时指出,大楼与大师并非对立,良好的办学条件是吸引大师的基础。

大学区别于职业培训的核心,在于其追求"大道"而非"小术"。徐显明引用亚里士多德名言"吾爱吾师,吾尤爱真理",指出大学之爱包含三个层次:

这种大爱在哈佛校训中得到完美体现——当对真理的追求超越对师长的尊崇时,教育才真正完成其使命。斯坦福大学校长的观点与之呼应:"大学是社会进步和经济发展的强大动力,尤其在基础研究领域具有不可替代的作用。"

从陈寅恪提出的"独立之精神,自由之思想",到《大学》"在明明德,在亲民"的教诲,徐显明系统梳理了大学的八大功能:

| 功能维度 | 具体内涵 |

|---|---|

| 自由乐园 | 挑战权威,确立知识权威 |

| 新民摇篮 | 培养具有现代意识的新公民 |

| 社会灯塔 | 传播价值观,引领社会精神 |

| 创新活水 | 持续产生新思想、新知识 |

| 真理福地 | 以追求真理为最高准则 |

| 文化酵母 | 塑造学生的文化品格 |

| 道德高地 | 构建超越世俗的道德共同体 |

| 良心堡垒 | 社会无德时仍坚守道德底线 |

他特别警示:"当社会因物欲横流、吏治腐败而堕落时,大学应以其独立品格予以阻却。若连大学都失去精神高度,社会的良心将彻底沦丧。"

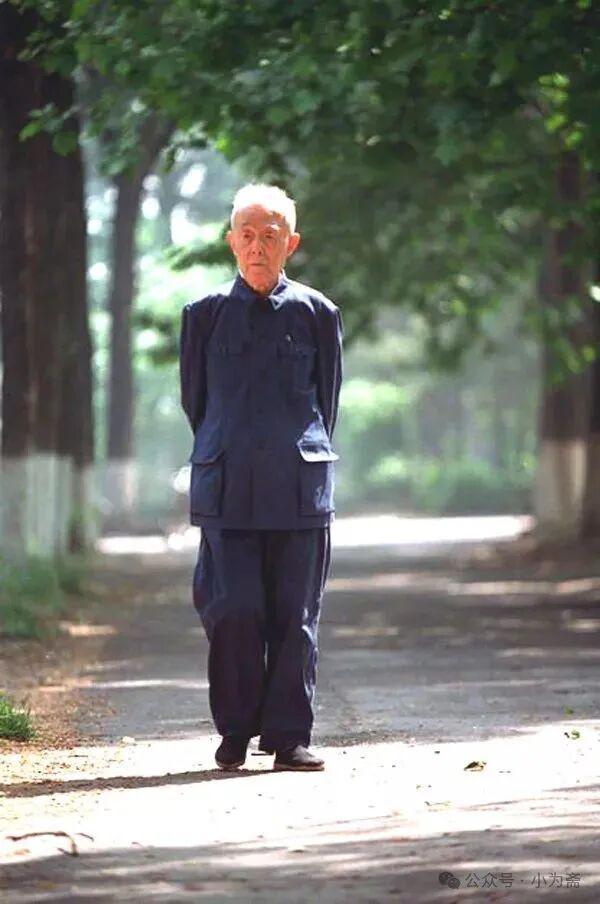

通过季羡林与山东大学的感人故事,徐显明揭示了大学作为共同体的深层意义。1926年在山东大学求学时,季羡林从贪玩少年到考取第一名的转变,源于校长王寿彭"考第一赠字画"的激励。这段经历造就了后来成为国学大师的季羡林。

90周年校庆时,已90高龄的季羡林在致辞中说:"我敬爱的母校各位老师,我亲爱的学弟学妹。"这番话语揭示了大学共同体的本质——在母校面前,所有学子都是平等的孩子,所有成就都源于这片精神沃土的滋养。

这场演讲最终指向一个根本命题:当教育沦为功利工具,当大学失去精神高度,社会将失去最后的道德防线。在物质主义盛行的今天,重温这些教育真谛,或许能为我们找回迷失的教育方向。