作者:Allyson Nadia Field

译者:Issac

校对:一二三

来源:《标准收藏》

美国电影发展至今已有超过125年历史,而非裔美国人自电影诞生之初便已涉足其中。尽管他们的参与常伴随阻碍与限制,但用影像塑造自我身份的渴望始终激励着非裔导演与演员。如今,公众正逐步深入理解这段漫长而复杂的历史——它既是艺术表达的探索,也是种族身份的抗争。

奇诺经典系列:还原二十世纪上半叶的黑人电影世界

奇诺经典(Kino Classics)推出的《非裔美国电影的先驱》系列,收录了34部影片、片段及学术策划素材,由学者查尔斯·穆瑟(Charles Musser)与杰奎琳·纳居玛·斯图尔特(Jacqueline Najuma Stewart)精心编选。该系列于2016年发行,目前可在标准频道观看,全面展现了二十世纪上半叶主要为隔离状态下的黑人观众制作的「种族电影」(Race Films)。

这些影片以全黑人演员阵容为主,许多由黑人导演执导,回应了当时对自主影像的强烈需求。1920年,非裔报纸《纽约世纪报》艺术评论家莱斯特·沃尔顿(Lester Walton)曾呼吁支持「将黑人描绘为真实模样」的创新者,而非仅限于刻板角色。尽管这些电影命运各异且争议不断,但其核心前提始终未变:将黑人生活置于影像中心,而非作为道具或嘲笑对象。

反主流的电影语言:形式创新与现实回应

美国主流文化曾激发种族电影导演创造反传统风格。他们改编好莱坞叙事框架以适应制作条件,同时发展独特形式语言,回应黑人现实困境。历史学家J·罗纳德·格林(J. Ronald Green)评价导演奥斯卡·米绍(Oscar Micheaux)「克服困难成就伟大」——其作品融合剧情、犯罪与爱情类型,挖掘电影媒介潜力,传递主题深度。

米绍在现存最早作品《藩篱之内》(1920)中运用倒叙与交叉剪辑,构建复杂现世与来世图景。他通过展现大卫·格里菲斯《一个国家的诞生》(1915)忽略的现实,直接驳斥其种族主义主张。例如,米绍对私刑暴民的描绘与格里菲斯对三K党的美化形成鲜明对比,用对手的语言完成反击。

简·盖恩斯(Jane Gaines)指出,米绍选择呈现「白人暴徒的野蛮行径」,而《一个国家的诞生》仍被视为电影形式里程碑,这进一步凸显种族电影导演如何以创新方法抵制历史美化——他们用美学标准解构种族主义叙事。

多元影像:打破单一「黑人」概念

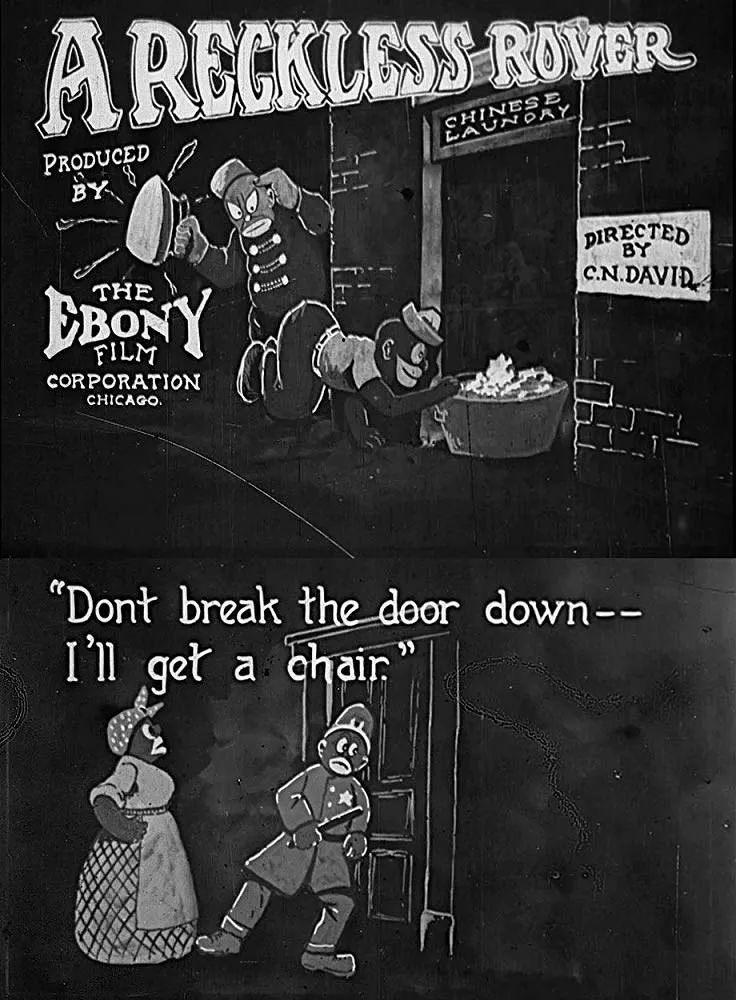

尽管米绍成为种族电影代表人物,但《非裔美国电影的先驱》系列展现了更丰富的创作生态。从剧情片《酒吧十夜》(1926)、《耻辱的伤疤》(1929),到喜剧《狂野流浪汉》(1918)、《热辣饼干》(1931),再到犯罪惊悚片《来自芝加哥的女人》(1932)、《生死十分钟》(1932),这些作品呈现了黑人生活的多维面貌,形式结构亦各具特色。

例如,理查德·莫里斯(Richard Maurice)的《晚上十一点》(1928)以梦境与闪回呼应米绍的默片美学,但其前卫的超现实效果在种族电影史中独树一帜。这些作品的汇集不仅是一次档案壮举,更让人感受到非裔电影与好莱坞白人电影并驾齐驱、相互抗衡的可能性。

争议与现实主义:自我表达的双重困境

米绍的创作并非毫无争议。在《灵与肉》(1925)中,他对假牧师(由保罗·罗贝森饰演)的刻画引发非裔媒体批评,认为其加剧了白人想象中的刻板印象。米绍回应称,种族进步需基于现实主义而非虚假田园牧歌:「布克·华盛顿的精神告诉我,灌输虚假美德会摧毁进步。认识真实才能激励自我提升。」

然而,种族电影的自我表达从未简单。多数商业公司为跨种族企业,完全由非裔拥有的案例极少。白人控制的公司未必比非裔主导的电影更不可靠——这种假设既本质化种族观,也过度简化导演角色。事实上,许多作品是制片人、导演、摄影师与演员的合作成果,旨在用真实黑人生活画面吸引观众,对抗主流错误呈现。

跨种族合作与真实叙事:以《飞行高手》为例

《飞行高手》(1926)是系列中的瑰宝之一,由白人导演理查德·E·诺曼(Richard E. Norman)执导,以非裔飞行员贝西·科尔曼为原型,讲述战争飞行员与情敌追求铁路站长女儿的故事。这部集动作、喜剧与爱情于一体的影片,将虚构叙事与观众熟悉的黑人英雄主义对话,展现了种族电影的独特魅力。

演员辐射面:从舞台到银幕的多元身影

系列作品揭示了非裔演员的广泛影响力——他们不仅活跃于电影,也常出现在戏剧环境中。劳伦斯·切诺特(Lawrence Chenault)、查尔斯·吉尔平(Charles Gilpin)、洛伦佐·塔克(Lorenzo Tucker)等重要人物均有亮相,而模特兼歌手弗朗辛·埃弗雷特(Francine Everett)等黑人名人更以明星身份出演,这在好莱坞难以实现。

赫布·杰弗里斯(Herb Jeffries)的经历印证了这些电影的近代艺术价值。他曾在艾灵顿公爵乐队合唱,并在白人制片人理查德·C·卡恩(Richard C. Kahn)的黑人西部片中饰演会唱歌的牛仔,如《古铜色的牛仔》(1939)。

文化记忆:实景拍摄与社区痕迹

预算限制促使种族电影多采用实景拍摄,专业与非专业演员混用,意外保留了真实街道、商店与教堂等非裔社区痕迹。例如,米绍在《肉与灵》中穿插真实乡村教徒镜头,让电影直接与代表群体对话;斯宾瑟·威廉姆斯(Spencer Williams)的《耶稣之血》(1941)则围绕R·L·罗伯逊牧师与社区成员演绎宗教仪式,丰富场景呈现。

失落与发现:档案中的黑人电影史

系列也揭示了早期非裔电影的遗失之痛。林肯电影公司(Lincoln Motion Picture Company)由乔治·约翰逊(George P. Johnson)与诺贝·约翰逊(Noble Johnson)兄弟领导,后者被誉为首位黑人电影明星。其作品《生来就有的权利》(1921)仅存四分钟片段,却浓缩了喜剧、动作、爱情与阴谋;理查德·E·诺曼的《再生》(1923)因硝酸盐胶片分解濒临消失,印证了黑人电影存活率更低的现实——二十世纪十年代导演如乔治·W·布鲁姆(George W. Broome)、威廉·福斯特(William Foster)等人的作品均已失传。

争议展览形式:喜剧的双重边缘性

喜剧尤其易引发争议。Historical Feature公司制作的《杂技骑士双人组》(1915)虽使用种族主义比喻,却精彩描绘了歌舞杂耍舞台与全员黑人表演空间,展现了种族电影的持久张力。该片激怒《芝加哥卫报》,后者宣称「要干净种族影片或什么都不要」,却间接承认了种族内部环境在跨种族背景中的稀缺性。

复杂传统:米绍的有声电影实验

米绍的有声电影如《来自黑人区的讽刺剧》(1931)与《生死十分钟》(1932)加入化妆成黑人的黑人演员,看似与其承诺矛盾,却浓缩了当时紧张局势——从拉格泰姆时代对白人吟游技艺的重新想象延伸而来。这些时刻挑战了激励格言,也揭示了戏剧传统对黑人演员的机会与限制。

未竟之路:非裔电影史的当下与未来

尽管非裔美国电影史已成为成熟研究领域,但仍充满未知。种族电影制作的衰落通常归因于四十年代后期种族隔离主义兴起与公共空间挑战,但其遗产持续影响二十世纪剩余时光。奇诺经典系列为理解这段历史迈出重要一步,也为下一代学者奠定基础,帮助他们探索黑人电影形象如何被复杂谈判、维护与定义。