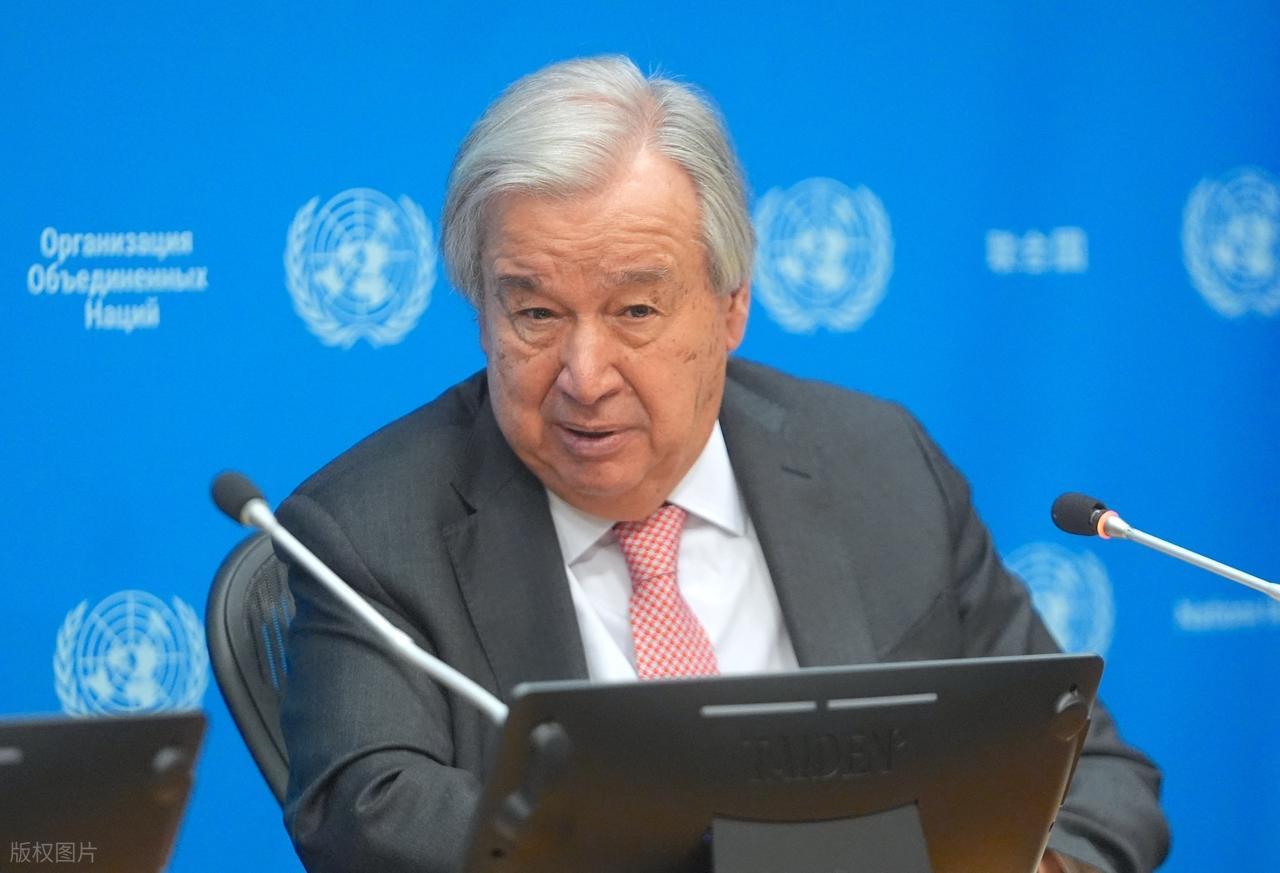

北京时间11月19日凌晨(当地时间11月18日),联合国大会安理会改革问题全会在纽约联合国总部召开。此次会议罕见地聚集了联合国全部193个成员国,围绕安理会改革的核心议题展开激烈辩论,成为国际社会关注的焦点。

本次会议聚焦三大核心议题:安理会扩容方案、否决权使用规则调整及地域代表性优化。共有60个国家代表在大会上发言,其中安理会扩容与否决权改革议题引发最激烈交锋。值得关注的是,美国公开支持日本成为常任理事国,中俄两国则明确表示反对,而韩国的立场出人意料地成为会议亮点。

现行联合国安理会由15个成员国构成,包括中国、美国、英国、法国、俄罗斯5个拥有否决权的常任理事国,以及10个由联大选举产生的非常任理事国(任期2年且不得连任)。近年来,随着国际格局深刻变化,安理会改革呼声日益高涨,核心矛盾集中在常任理事国席位分配与否决权机制改革。

日本作为安理会改革的积极推动者,其入常野心由来已久。1973年田中角荣首相首次提出日本应获得常任席位,1994年河野洋平外相更在联大公开宣称日本已准备好承担常任理事国责任。2005年,日本联合德国、印度、巴西组成“四国集团”集体推进入常进程,但始终未能突破五大常任理事国的反对壁垒。

为突破僵局,日本在2025年10月提出更具争议性的改革方案:建议将常任理事国数量增至11个,并主动提出“新常任理事国否决权冻结15年”的妥协条件,试图以此换取现有常任理事国的支持。这一策略在本次联大会议上达到高潮,日本外相茂木敏充在发言中强调:

“作为联合国第二大预算贡献国,日本有责任也有能力承担常任理事国职责”

面对日本的入常诉求,美国展现出矛盾态度。美国代表在发言中明确表示:支持日本、德国成为常任理事国,但坚决反对赋予其否决权。这种“有条件支持”的实质,是将日德定位为没有否决权的“二等常任理事国”,与现有非常任理事国在权力本质上差异有限。英国、法国等国虽在具体方案上与美国存在细微分歧,但整体上支持这一限制性改革框架。

俄罗斯的立场则直接得多。俄方代表在会议中明确指出:

“增加常任席位不可能实现,任何改革不应削弱安理会效率”

俄罗斯以“效率优先”为理由,实质上否定了日本入常的可能性。这种立场与中方反对日本入常的表态形成战略呼应,共同构成制约日本入常的关键力量。

中国常驻联合国代表傅聪大使在发言中,从法理、历史、现实三个维度系统阐述了中方立场。他特别指出:

日本首相高市早苗在国会发表涉台错误言论,暗示日方可援引所谓“集体自卫权”武力介入台海问题。这是对国际正义的挑衅,对战后国际秩序的破坏,对国际关系基本准则的践踏,公然背离了日本所作的走和平道路的基本承诺。这样的国家根本没有资格要求成为安理会常任理事国。

中方立场可概括为三个核心逻辑:首先,联合国建立在二战胜利成果基础上,作为战败国的日本在法理上不具备入常资格;其次,日本政府近期在台湾问题上的错误言行,严重破坏国际秩序与地区稳定;最后,日本违背二战后和平承诺、试图军事扩张的行径,与安理会维护国际和平的宗旨背道而驰。

本次会议最大的意外来自韩国立场。尽管韩日因美国因素长期保持军事同盟关系,但在安理会改革问题上,韩国展现出独立判断。韩国代表在发言中重申:

“日本作为曾经的侵略国家,尚未对历史问题作出彻底道歉和赔偿,不能成为常任理事国。”

更引人注目的是,韩国提出替代性改革方案:维持现有5个常任理事国席位不变,将非常任理事国数量从10个增至20个。这一方案旨在通过扩大发展中国家参与度来提升安理会代表性,获得意大利、巴基斯坦等国的支持。中国也表达了对扩大安理会规模的开放态度,但特别强调应优先增加发展中国家尤其是非洲国家的席位。

尽管本次会议未形成任何决议,但日本入常前景已愈发黯淡。日本政府近期在历史问题上的模糊态度与军事扩张倾向,不仅引发中俄坚决反对,也导致韩国等周边国家警惕。根据《联合国宪章》规定,任何改革方案需获得三分之二以上成员国同意,在现有国际格局下,日本突破重围的可能性微乎其微。

分析人士指出,联合国改革方向不应局限于席位数量调整,而应着重提升发展中国家话语权与决策透明度。当前安理会常任理事国中发展中国家仅中国一家,非洲、拉美等地区长期缺乏代表,这种结构性失衡才是改革亟待解决的核心问题。正如《论语·子路》所言:

“名不正则言不顺,言不顺则事不成。”

日本政府在历史认知与国际准则上的双重偏差,使其注定难以获得担任安理会常任理事国所需的正当性与合法性。这场持续数十年的入常博弈,或许终将因日本自身的战略误判而画上句号。