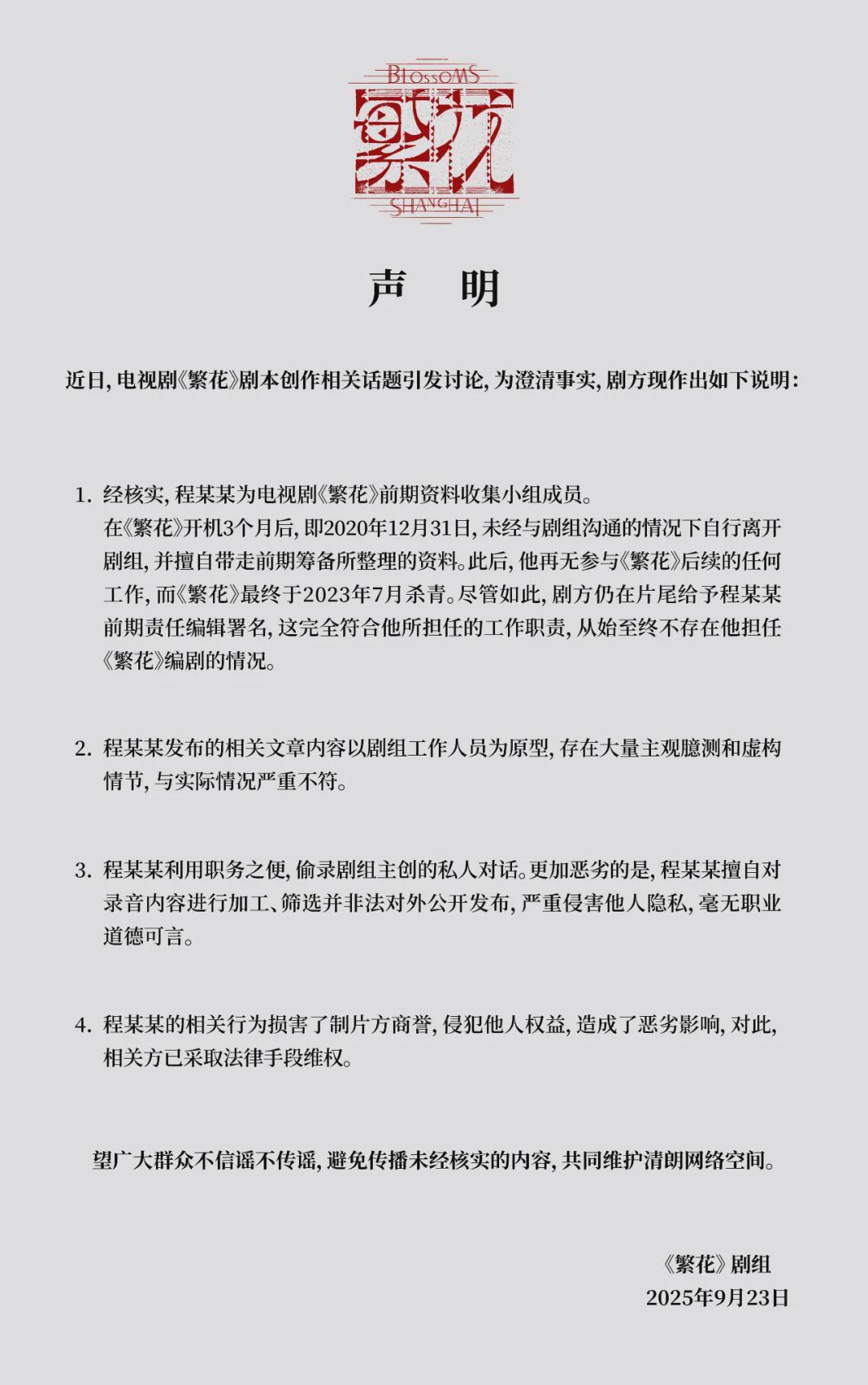

9月23日下午6点,针对近期热议的编剧争议,《繁花》剧组再次发布声明,就相关问题作出详细回应。此次声明不仅涉及了剧组前成员程某某(网名古二)的职务与离职情况,还就内容失实、侵犯隐私等指控进行了逐一反驳。

据声明透露,程某某曾作为电视剧《繁花》前期资料收集小组成员参与项目,但在2020年12月31日自行离开剧组,并带走了前期筹备所整理的资料。剧组明确表示,程某某此后未再参与《繁花》的任何后续工作。对于片尾给程某某署名为前期责任编辑一事,剧组认为这完全符合其工作职责,且从始至终不存在其担任《繁花》编剧的情况。

针对程某某发布的文章,剧组认为其中存在大量主观臆测和虚构情节,与实际情况严重不符。特别是程某某利用职务之便,偷录剧组主创的私人对话,并擅自对录音内容进行加工、筛选并非法对外发布,严重侵害了他人隐私,缺乏职业道德。剧组已就此采取法律手段,以维护自身权益。

在声明结尾,剧组呼吁公众不信谣、不传谣,共同维护清朗的网络空间。值得注意的是,在声明发布之前,古二已被封号。有传言称,其被封号的原因与上传了一份疑似知名编剧八卦陈道明以及爷叔扮演者游本昌的音频有关,这涉及个人隐私。

这并非《繁花》剧组首次就此事发声。9月20日15点,剧组曾首次回应,强调对所有创作者合法权益的尊重,并根据他们的职责及工作内容给予恰当的相应署名。同时,剧组还透露,《繁花》的前期创作始于2017年,并承诺将适时分享历时三年多的前期筹备内容、幕后创作故事以及未公开的珍贵资料。

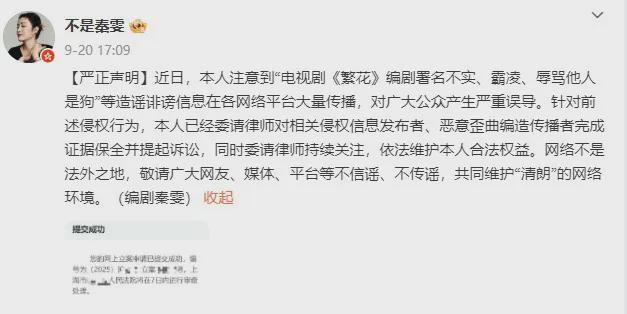

作为争议的另一位核心人物,署名编剧秦雯的反应也备受关注。9月20日17时,秦雯通过个人微博发布了一则“严正声明”,称网络上传播的“电视剧《繁花》编剧署名不实、霸凌他人”等言论为“诽谤信息”,严重误导公众。她宣布已委托律师完成证据保全并提起诉讼,依法维护自己的合法权益。

秦雯的这一举动,直接将问题升级为法律层面的“名誉侵权”,绕开了“谁写了什么”的创作细节之争。目前,《繁花》剧本署名争议的核心在于古二的实际贡献、创作成果归属、指控的真实性以及法律责任等方面。

剧组称古二为“前期资料收集小组成员”和“前期责任编辑”,而古二则自述为核心剧本创作者。关于创作成果归属,古二所称的“奠基性剧本”是否被秦雯团队直接使用且未给予其应有署名,也是争议的焦点之一。此外,古二文章中描述的霸凌、PUA以及“带口水的汤”等情节,剧组认定为“虚构情节”,其真实性待法律查证。

随着秦雯和剧组均已采取法律行动,这意味着争议将进入司法程序,最终真相可能需要通过法庭裁决来厘清。

此次争议也引发了关于王家卫电影创作方式的讨论。王家卫的电影创作方式在世界影坛堪称孤例,他极少依赖一份完整的、在开拍前就已定稿的剧本。他的创作更像是一种随机的生长过程,在拍摄现场不断寻找灵感,通过演员的表演、场景的氛围进行即兴的调整和重塑。这种“感觉式”的创作,意味着剧本是流动的、开放的,甚至是在剪辑台上才最终完成的。

然而,当这种电影化的、作坊式的创作模式被应用到《繁花》这样一部体量巨大、制作周期超长的电视剧项目中时,问题便随之而来。电视剧工业要求有更明确的分工、更清晰的权责和更规范的署名体系。当“作者电影”的模糊性遭遇“电视剧工业”的规范性时,冲突几乎是不可避免的。

尽管如此,这并不意味着我们应该全盘否定王家卫及其作品。对事儿不对人,这是我们应该坚持的原则。就像《繁花》爆出争议也不影响这是一部值得看的剧集一样,王家卫自身如何也不能影响他作品的经典性。

争议的另一个重要背景是电视剧《繁花》相对于金宇澄原著小说的巨大改编幅度。金宇澄的小说《繁花》是一部风格极其独特的作品,它没有传统意义上的线性故事,而是由无数对话、记忆碎片和生活场景拼接而成。而王家卫的电视剧则进行了一次大刀阔斧的“商业化”重塑,将故事聚焦于90年代,以阿宝(宝总)为绝对核心。

这意味着电视剧《繁花》的剧本绝大部分内容都需要重新创作。从人物关系、故事情节到具体的台词都需要进行大量的原创性劳动。这使得“编剧”在本项目中的作用变得异常关键,也正因如此这个“编剧”的署名权才显得如此沉重和珍贵。

《繁花》的署名之争并非孤例,它触及了长期存在于行业内部的深层问题:署名权的法律界定、行业内部的权力失衡以及新生代创作者的权益保障困境。根据中国的《著作权法》,编剧作为创作者享有在作品上表明作者身份的权利即“署名权”。然而在复杂的影视剧本创作过程中如何界定谁是“作者”往往成为争议的焦点。

司法实践通常认为判断标准不在于合同上的职位名称而在于个人是否对最终呈现的作品做出了“实质性的独创性贡献”。这正是《繁花》争议的核心法律问题。剧组一方通过将古二的工作定义为“资料收集”试图论证其劳动不具备“独创性”;而古二则通过列举自己参与创作的具体情节线力图证明自己的贡献是“实质性的”和“独创性的”。

事实上在由知名导演、大牌明星和强势制片方主导的项目中处于弱势地位的尤其是年轻的编剧其权益很容易受到侵害。近年来中国影视行业因署名权问题引发的诉讼屡见不鲜这反映出该问题具有一定的普遍性。

其中最著名的案例之一是热播剧《隐秘的角落》。该剧播出时两位早期参与剧本创作的编剧王雨铭、杨涵未能获得署名。他们随后提起诉讼最终法院判决认定他们在前三集的剧本中做出了独创性贡献片方需要在相应集数中为他们补上署名。这一案例具有标杆意义它表明即使编剧中途退出项目或者其交付的成果被后续团队大幅修改只要最终作品中包含了其独创性的劳动成果其署名权就应受到法律保护。

在法律条文之外行业内还存在着许多不成文的“潜规则”。在以导演为中心的创作体系中导演的艺术权威往往会覆盖其他所有主创。王家卫这样享誉国际的导演其在项目中的绝对主导地位是毋庸置疑的。在这种环境下所有人的工作都是为了实现导演的最终构想个人贡献很容易被整合、吸收到导演的“作者光环”之下。

《繁花》的争议因此也可以被看作是一次对这种“作者”体系的挑战。它提出了一个尖锐的问题:在一个集体创作的工业产品中我们应当如何平衡“作者导演”的总体构想权与每一位具体创作者的署名权?当艺术创作的模糊性与法律权利的明确性发生碰撞时应该以何为准?

我们无法轻易地判定谁是绝对的对谁是绝对的错。这起事件已经超越了个人的是非恩怨成为了一个观察中国影视工业内部运作机理的绝佳样本。它揭示了在当下影视制作的庞大协作体系中那个看似浪漫的“作者论”与残酷的现实之间的张力。

它迫使整个行业去重新审视和思考如何在一个越来越工业化的流程中公正地评价和认可每一个环节、尤其是早期创意阶段的劳动价值。如何保护那些在权力结构中处于弱势地位的年轻创作者让他们不至于在追逐梦想的道路上成为“多划算”的消耗品。

最终这场关于谁写了《繁花》的争论本身也成为了《繁花》故事的一部分。它像极了金宇澄在原著小说中反复使用的那个词——“不响”。在官方声明和法律文书之外事件的核心人物——王家卫导演本人至今未对此事发表任何公开的个人评论。这份沉默如同小说中的留白给外界留下了巨大的想象和解读空间。

《繁花》的故事讲述的是一个时代的起落和时代中人的命运浮沉。而这场剧外的风波则是一个关于创作、名誉和权力的当代寓言。它的结局尚未写就每个关注此事的人都在等待最后的那个“响声”。

撰稿|筱熙

策划|文娱春秋编辑部