“1950年3月5日清晨,香山值勤的参谋压低声音提醒:‘老戴,主席提前到了,你这院子可别惹祸。’” 一句看似随意的提醒,很快演变成一次震动全军的风波。几个小时前,一份汇报材料已经送到毛主席案头,内容只有寥寥数行:军委二局局长戴镜元在香山私建别墅,动用了大批木料、水泥与民工,外加两辆吉姆汽车日夜往返。对任何一位刚刚指挥人民战争取得胜利的领导人来说,这都是一记刺眼的警报,毛主席亦不例外。

毛主席走进院子,先环视四周,又掀开篱笆旁的一层帆布,刚刷完油漆的欧式壁灯在阳光下显得分外扎眼。他把手中竹杖狠狠一顿,大喝:“你好大的排场!”屋子里的干部们面面相觑,空气一下子凝固。戴镜元明白事情已无可挽回,立正、低头、认错,语调却因紧张而发颤:“主席,是我糊涂……”话未说完,毛主席怒声道:“拉出去毙了!”这句话像闷雷,震得台阶上的灰尘扑簌而下。周恩来、聂荣臻闻声赶到,及时上前劝阻,才让风暴暂告段落。

几乎所有在场的人都清楚,戴镜元并非一般干部。他1933年便进入红军总司令部二局,参加过中央苏区反“围剿”,扛着密码本走完二万五千里。抗战全面爆发后,他随朱德奔赴山西,从平型关到黄土岭,都是他负责给前线提供日军电报的译文。那时候的破译设备说难听点就是几张木桌与一摞草纸,全靠人脑在夜里“啃”出规律。毛主席题词“不怕难,只怕不干”送到延安王家坪时,他与同伴们把毛笔字裁成小纸片,贴在煤油灯罩上警醒自己。

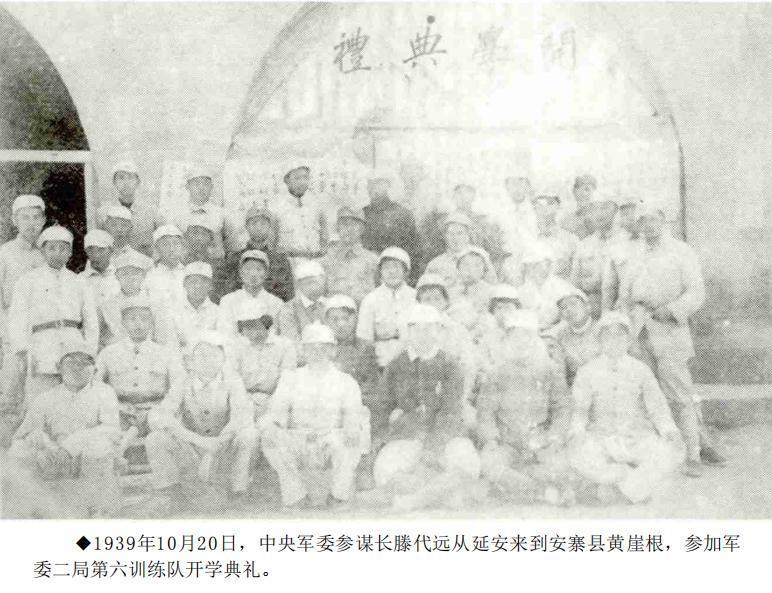

1938年秋,中央决定正式成立“破译外国密码”的专门机构。戴镜元把一间废弃窑洞改成情报室,白天查表格,夜里听电台。整整一年,睡觉都靠墙角一张破毯子,最终破解了日军“七码”密码。此举不仅让八路军掌握了华北补给线的动向,也开了我军涉外密码破译先河。滕代远谈起这段经历时打趣:“延安没红星奖章,给你们每人发一双布鞋凑合。”手头拮据,但那封中共中央、中央军委联名嘉奖信谁都舍不得折角。

战争让天才迅速成熟。1941年春,二局截获德军“巴巴罗萨”计划的蛛丝马迹,连夜译电给莫斯科。情报送出前,戴镜元犹豫过要不要“加注一句,提醒苏方慎之又慎”。他最终没有,因为译者职责只在准确。6月22日德军越境,斯大林事后电谢:“贵方情报弥足珍贵。”信很短,却足够说明分量。叶剑英后来对戴镜元说:“破译密码与破敌先机,一码事。”

然而胜利也容易让人放松。1949年底,中央机关迁到北京,行李车里不仅有密码机,还有他在延安埋了多年的“梦想”——盼着有一间像样的房子。香山脚下的施工图纸,是他向后勤部门连要五回才批下来的。换句话说,既没舞弊也没贪腐,只是与当时“艰苦奋斗”的总基调背道而驰。毛主席之所以震怒,原因正在于此:建国不久,任何脱离群众的举动都可能动摇人心。

周恩来和聂荣臻对这点体会深刻。劝阻的当晚,他们把戴镜元叫到办公室细谈。周恩来言辞锋利却充满关切:“你不是第一次接触纪律,何以忘了昨天的苦日子?”戴镜元一句“想给家人安个窝”让屋里陷入沉默。聂荣臻叹了口气:“老戴,情报口子需要你,但你越是功成,行止越要谨慎。”

随后的处理方案是:撤职、审查、交由军委总政治部留守处看管。调查组用了两周时间,确认施工未动用军费,也无贪占公物,但“违背中央廉洁令”事实清楚。戴镜元被判三年管制,并送进功勋人员管理队反省。消息传到基层快速发酵,“老情报破译英雄进了看守所”成为茶余饭后话题。有人同情,也有人说“教训来得及时”。

朝鲜战场骤然拉开帷幕改变了他的命运。1950年10月,志愿军第一批入朝,前线急缺远东美军战术密码方面的行家。周恩来拍板,先电聂荣臻:“把戴镜元调出来,他懂门道。”毛主席批示:“可,但必须经组织考验。”于是,一份“临时解除管制通知书”递到戴镜元手里,他看了半天才抬头:“我还行吗?”办事员回答:“去总参报到,今晚坐车。”

从重新穿上军装那一刻起,他明白机会并不多。几个月后,由二局主持的“沃顿码”破译报告,准确预告了美军某次空袭航线,为志愿军高炮部队提前设伏提供了依据。那份报告上签字的首席译码员依旧是戴镜元。彭德怀在后方接到简报时只是淡淡一句:“情报准,炮兵打得好。”实际上,这一次拦截使司令部免于一场空袭,背后功劳再大却也无人张扬。

值得一提的是,戴镜元回到工作岗位后第一个提出“情报人员每五年轮岗”的建议,用他的话说,“长期埋头文件,容易脱离现实,迟早会犯方向性错误。”这条建议后来被采纳,并写进总参情报纪律。他也借机给自己定了制度:不再与后勤部门单独接触任何“福利性”建设事项。老同事打趣:“老戴现在连自行车升级都要写请示。”

1954年春,他正式解除管制,恢复党籍和军职,却再未升迁。有人为此抱不平,他反倒觉得踏实:“破译密码跟保卫纪律同样重要,我当年吃了纪律的亏,就更该用纪律约束后来人。”此后十余年,他深居简出,埋头研制汉化密码教材,培养了一百多名专业译码员。资料显示,这些学员后来参与了印度边境、对越反击等重要作战的情报保障,可谓“老戴的另一种战绩”。

不得不说,1950年的那一声“毙了”,像铁锤一样敲在戴镜元心上,也敲醒了许多人。它提醒所有建国功臣:个人功劳无法替代组织原则,任何脱离群众的举动都可能被视作危险信号。香山别墅事件之后,军委各口不断清理多余车辆、精简接待,甚至有司令员主动退回刚领取的新办公桌,气氛一下子严了不少。

时间来到1956年,党内开展整风。轮到情报系统发言时,一名青年军官站起身:“我今天能在这里,很大程度上因为戴局长当年那本《情报编码讲义》。”戴镜元笑着摆手,没有回应。聂荣臻后来同他闲聊:“老戴,你总该写点回忆录。”他却摇头:“我的履历写得太用力,容易让年轻人误以为只有传奇没有代价。”

从历史角度看,香山那场训斥未必只是个人荣辱,而是一堂跨越年代的纪律课。建国初期到抗美援朝,情报口子压力巨大,既要速度也要保密,更要保持艰苦本色,这三点缺一不可。戴镜元的起伏恰恰演示了“有功不等于免罪”的铁律。也正因如此,毛主席后来批准他“戴罪立功”,却再未让他回到权力中枢——情理与法度在此达成微妙平衡。

如果把戴镜元的经历做一行简单的时间轴:1933年入局;1938年破译“七码”;1941年预警德苏战争;1950年受罚;1950年底复出;1953年帮助攻破“沃顿码”;1954年重新登记入党;1965年退休。起伏跌宕,却首尾清晰。一名优秀的技侦指挥员,不仅靠天赋与努力立功,更需以纪律自守,才算给后人留下一份真正的信号:功劳簿上写得再漂亮,也经不起一次纪律上的“自毁长城”。

今天读档案,戴镜元被毛主席怒斥的笔录只保留了寥寥数句,却依旧刺痛人心。香山院子里的壁灯也早已拆除,只留几块青砖嵌在台阶。走过的人或许不会多看一眼,但懂历史的人会知道,那几块砖见证过一句“拉出去毙了!”的警示,也见证过一位情报老兵从跌倒到再度站起。