前言

9月18日,华为昇腾芯片发布会刚刚落幕,中国AI芯片自己造的本事成功突围。

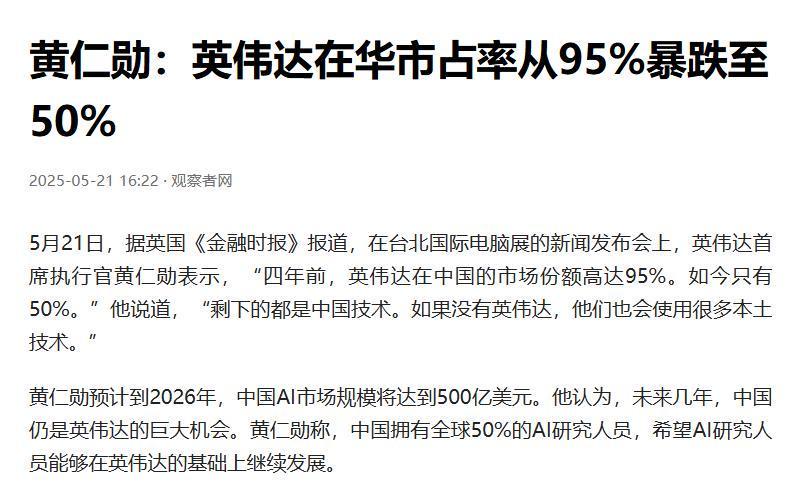

同一天,美国AI企业老板阿莫迪却坐不住了,公开炮轰特朗普芯片政策是"灾难性错误",英伟达在华份额更是从95%腰斩到50%。

华为凭啥逆袭?美国封锁咋就失灵了?

阀门失灵,美国搬起石头砸自己脚

美企CEO的这番"坦白",可不是一时情绪失控,美国AI公司Anthropic的老板达里奥·阿莫迪,几乎是在公开场合直接开炮,痛斥特朗普政府放宽对华芯片出口的做法简直是"抵押国家未来"。

这话听着刺耳,但背后反映的却是美国科技界内部一个撕裂般的现实:一边想赚中国的钱,一边想死死卡住中国的脖子,结果搞得自己左右为难。

先说说这个"技术阀门"是怎么失灵的,2025年4月,特朗普政府再度出台禁令,叫停英伟达向中国出口AI芯片,包括当时热卖的H20型号。

三个月后,剧情就来了个一百八十度大转弯。黄仁勋亲自跑到白宫游说了整整一小时,特朗普当场松口同意放行"缩水版"H20芯片,但条件苛刻得让人咋舌:英伟达必须将每颗H20销售收入的15%交给美国政府,美其名曰"技术税"。

这下好了,缩水版芯片不仅性能大幅下降,价格还上涨近10%,更要命的是,这些芯片还被传出存在"后门漏洞",关键驱动程序仍是闭源的,数据还需要绕道新加坡服务器处理。

试问,哪家中国企业敢把自己的核心业务建立在这么一个既贵又不靠谱的"特供版"芯片上?市场的反应是最诚实的。英伟达在中国AI芯片市场那高达95%的恐怖份额,就像雪崩一样,哗啦啦地掉到了50%。

连CEO黄仁勋自己都不得不公开承认,在中国的市场份额正在大面积流失,与此同时,中国AI芯片的国产化率在短短几个月内从31%直接飙升到了52%。

这就是"技术阀门"失灵的真实代价:原本想用来控制的工具,反倒成了对手突破的催化剂。

单挑不如群殴,华为用万卡军团破局

华为的突围,绝不是靠运气,面对美国在先进制程上的物理封锁,华为没有选择硬碰硬地去撞那堵墙,而是换了个赛道,开创了一套全新的玩法。

核心思路就两个字,"集群",说白了,就是从培养一个"最强单兵",转向打造一支"战无不胜的军团"。用任正非的话说,就是"用数学弥补物理"、"用集群弥补单芯片的不足"。

这话听着玄乎,其实道理很简单,单颗芯片性能暂时追不上,那我就用成千上万颗芯片绑在一起干活,通过顶级的网络技术和软件调度,让它们爆发出超越任何单颗芯片的强大算力。

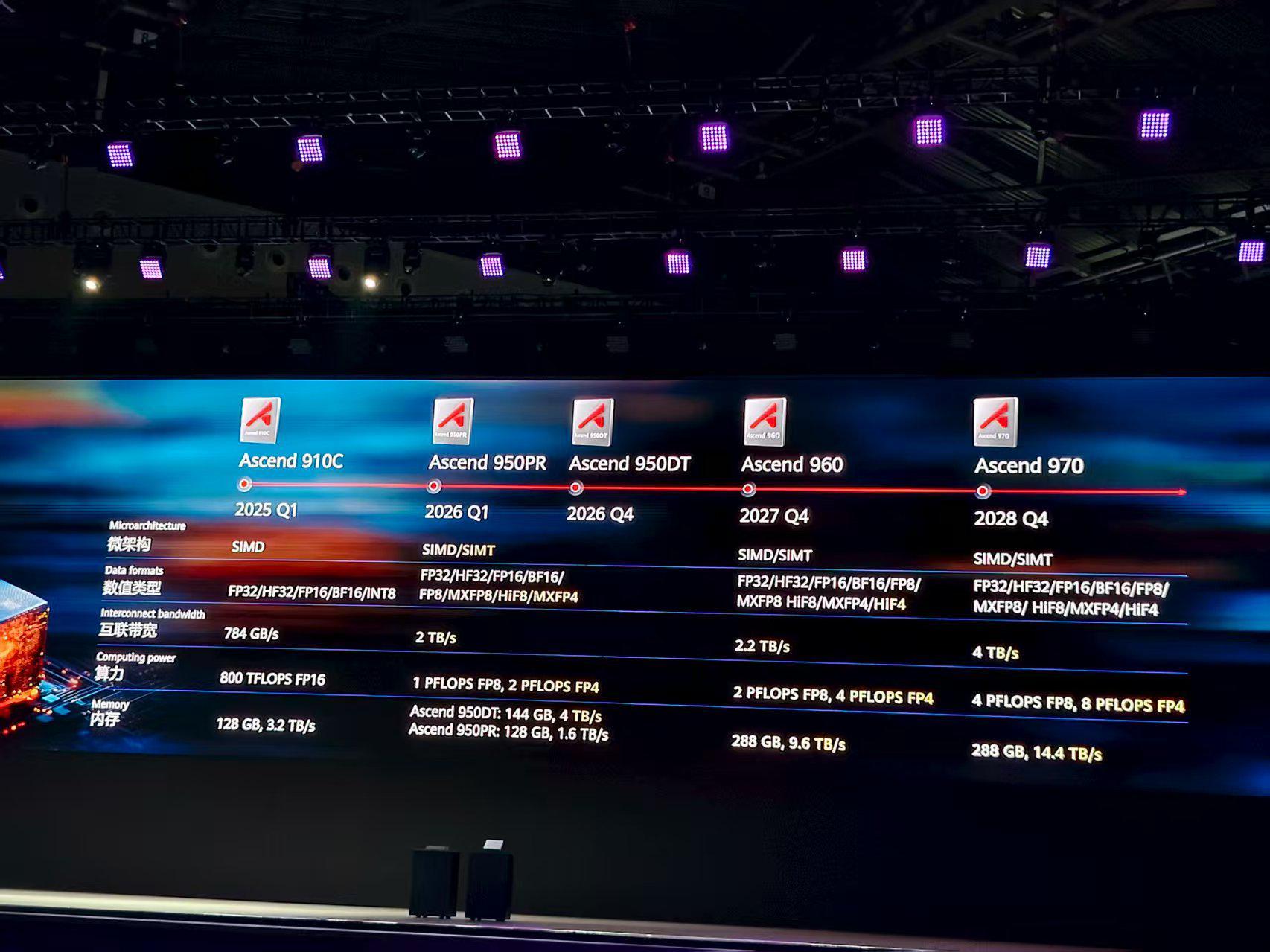

华为自研的"灵衢"互联协议,就是这个"军团"作战的核心武器,这项技术能够把上万颗芯片像串糖葫芦一样高效地连接起来,形成一个庞大的算力集群,未来的昇腾960,甚至可以支持高达99万张卡的超级AI集群。

这是什么概念?拿数据说话最有说服力,华为推出的Atlas950 SuperPoD超节点平台,能支持8192张卡。更强的Atlas960 SuperPoD,支持15488张卡,而同一时期,英伟达最强的NVL144平台,只能支持多少?区区144张卡。

这已经不是一个量级的比较了,简直是航母战斗群对小渔船的降维打击,当然,光有连接技术还不够。华为还自己研发了HiBL HBM内存,单颗容量达到128GB,带宽惊人地达到1.6TB/秒。

再加上从底层硬件CANN到上层框架MindSpore的全套闭环软件生态,华为构建了一个完整的技术宇宙,性能测试结果显示,华为的昇腾950PR,算力是英伟达缩水版H20的两倍,而整体运行成本反而降低了30%。

技术上更强,商业上更划算,这才是腾讯、字节跳动这些头部大厂毫不犹豫转身,暂停采购H20,转而去测试华为昇腾910B的根本原因。

从跟着买到带着定,中国开始制定游戏规则

当技术的天平开始倾斜,更深层次的变化也随之而来,中国产业的角色,正在从一个被动的"规则接受者",悄然转变为一个主动的"规则制定者",这场博弈的终局,看的不是谁的拳头更硬,而是谁能定义下一代技术世界的游戏规则。

华为构建的那个从芯片到软件的闭环生态,正在产生强大的虹吸效应。

目前,已经有超过5000家企业合作伙伴加入了昇腾生态,超过10000个基于昇腾的解决方案在各行各业落地开花,这意味着一个独立于西方技术体系之外的、能够自我循环、自我强化的新生态圈正在快速成型。

更关键的是,中国已经不满足于仅仅在自己家里搞"进口替代"了,他们开始向世界输出自己的技术标准和理念。一个以"集群优先"为核心的新技术标准体系正在被推动建立。

标志性的事件是,由中国主导的《AI芯片异构计算接口标准》,已经成功获得了ISO国际标准组织的立项,这意味着,华为、寒武纪等公司的架构设计,已经从备选方案,变成了国际舞台上的参考标准。

华为甚至做出了一个更大胆的决定:将自家的核心技术"灵衢2.0"标准对外开放,这步棋的意图再明显不过了,吸引更多玩家加入自己的阵营,共同把蛋糕做大,从而彻底掌握未来技术的话语权。

与此同时,中国也开始更加熟练地运用国际通行的市场规则和法律武器进行反击,针对美国模拟芯片,中方果断启动了反倾销调查,面对英伟达的市场行为,中方则提起了反垄断诉讼,这些举动清晰地表明。

中国已经走出了被动承受制裁的阶段,开始学会主动运用规则,在这场全球化的棋局中进行平等博弈,全球供应链也在发生重构。RCEP区域内的芯片贸易占比已从22%上升到35%,全球供应链正从"美国中心"向"多元节点"转移,中国就是正在崛起的新节点。

最近,国家网信办还要求国内科技企业停止采购英伟达RTX Pro 6000D芯片。问题已经不再是"能不能买",而是"要不要买",这是市场的投票,也是技术的胜利。

技术围墙变成创新跳板,谁将主导未来

中美这场芯片战打到今天,结果已经越来越清晰,那种以为靠着几道禁令、堵住几个关键节点就能永远领先的旧时代思维,在系统性创新和庞大市场构成的浪潮面前,显得如此不堪一击。

华为的突围,绝对不是一个孤立的事件,它更像是一个缩影,折射出整个中国科技产业在极限压力之下,所完成的一次痛苦而华丽的范式跃迁,说到底,这场竞争的本质,是两种发展哲学的对决。

一种是试图通过技术壁垒和单极霸权来维持控制的守成哲学。另一种,则是在一个日益多极化的世界里,通过构建开放、共赢的生态来谋求共同发展的生长哲学,阿莫迪们的焦虑,恰恰证明了这种转换的现实性。

他们担心的不是中国能否追上,而是美国还能否保持绝对优势。当竞争对手不再是简单的"追随者",而是开始制定自己的游戏规则时,传统的控制逻辑就开始失效了,更重要的是,中国的这次突围为全球南方国家提供了另一种可能。

如果不靠所谓"先进制程",也能建立起技术自信和生态体系,那么这个世界将不再由技术霸权主导,未来的科技竞争,早已不取决于谁能筑起那道最高的墙,而在于谁能耕耘出那片最繁荣的生态。

一个由创新、开放和强大适应力所定义的新秩序,已经拉开了序幕。黄仁勋说过一句话:"无论有没有美国芯片,中国AI都会继续前进。"这句话如今已经变成现实。中国的芯片产业,不是靠封锁被动突围,而是在重压之下主动构建新路径。

从"制造"到"创造",从"追随"到"引领",从"被动应对"到"主动制定",这不仅是技术的胜利,更是发展理念的胜利。

当技术封锁变成创新催化剂,当被动应对变成主动布局,这场突围的意义早已超越了芯片本身。

结语

这场芯片突围的实质,是两套思路的较量:一套想通过围墙维持控制,一套要用开放实现共赢。

未来拼的不是谁家芯片最精密,而是谁能撑起最大的朋友圈,中国正在从跟着学变成带着干。

当技术封锁变成创新催化剂,你觉得下一个突破会在哪个领域?欢迎在评论区留言你的想法。

信息来源: