2025年盛夏,在海拔2200米的西宁之夜,李文愉执导的二维手绘动画电影《燃比娃》斩获第十九届FIRST青年电影展评委会大奖。这部以羌族神话为蓝本的作品,通过水墨、沙画、剪纸等多元技法重构古老传说,在柏林电影节、昂西动画节等国际舞台引发关注,更以独立制作的姿态为中国动画开辟出新的叙事维度。

回溯《燃比娃》的成长轨迹,2021年项目开发初期便以手稿形态入选FIRST青年电影展年度电影计划。这种「从创投走出又回归西宁」的轨迹,在导演看来具有特殊意义:「我们本身就是创投出来的,再到西宁领奖,像是完成了一场纪念意义的回归。」

2024年6月,影片入围法国昂西国际动画节WIP单元并启动全球路演;2025年2月登陆第75届柏林电影节新生代Kplus竞赛单元;6月上海电影节期间,作为「SIFF动画」单元开幕影片亮相,更跻身开票榜单TOP20。这部由上海美术电影制片厂时隔四十年再度推出的水墨动画,在数字技术主导的时代显得尤为珍贵。

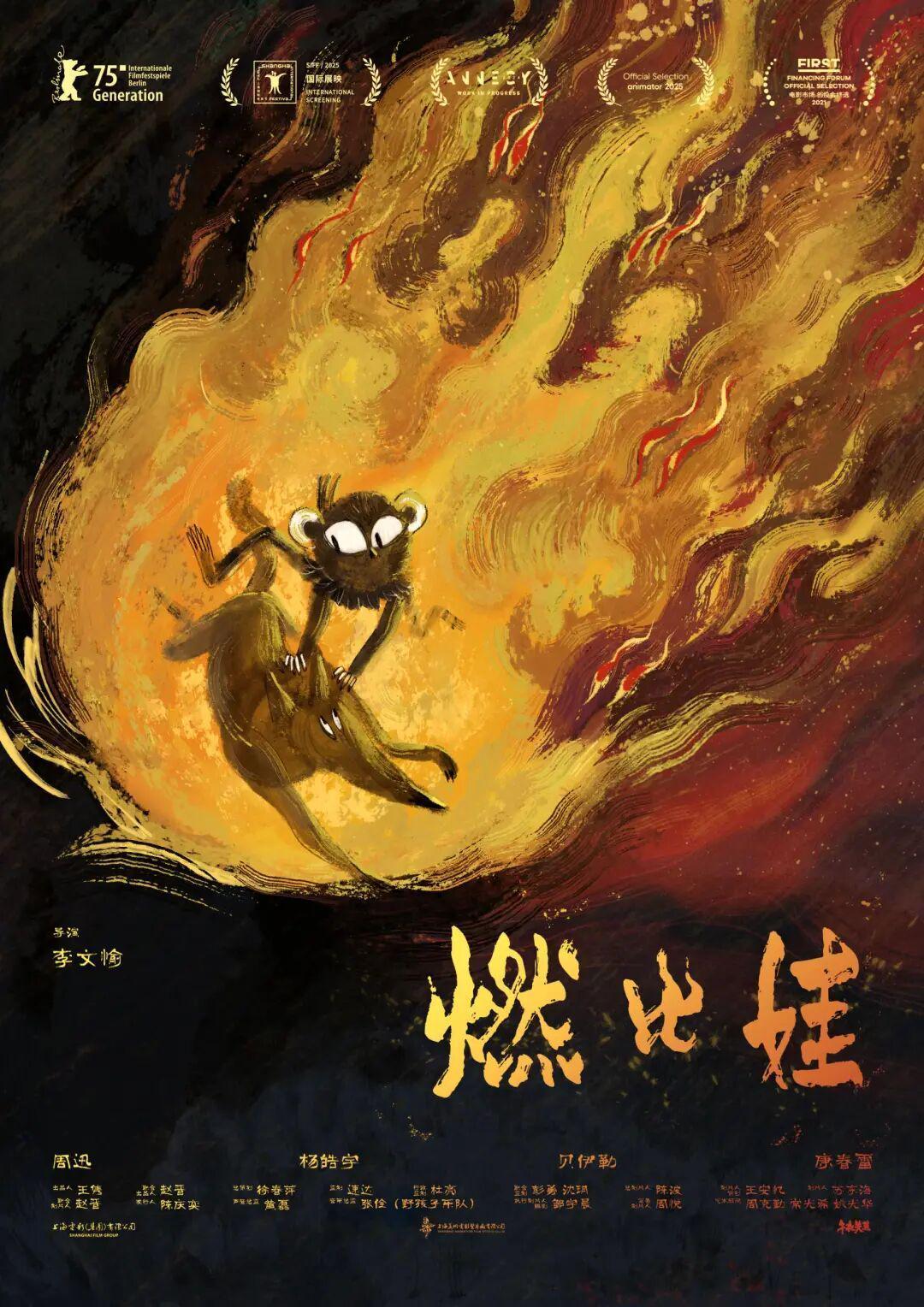

《燃比娃》海报

在3D动画占据主流的当下,《燃比娃》以双线叙事构建出独特的视觉宇宙:猴形少年燃比娃追寻母亲足迹,战胜恶煞神夺取火种的冒险,暗合着导演对文明进化的思考。水墨流动的笔触中,沙画的颗粒感、剪纸的镂空美学、羌绣的纹理细节交织,形成既原始又现代的视觉张力。

李文愉的工作室里,堆积如山的手稿见证着创作历程:「我刻意保留了铅笔线稿的痕迹,这些『不完美』恰恰是成长的印记。」这种创作哲学在影片中具象化为燃比娃褪毛成人的过程——当少年最终直面恐惧,毛发的脱落不仅是形态转变,更是心理蜕变的视觉隐喻。

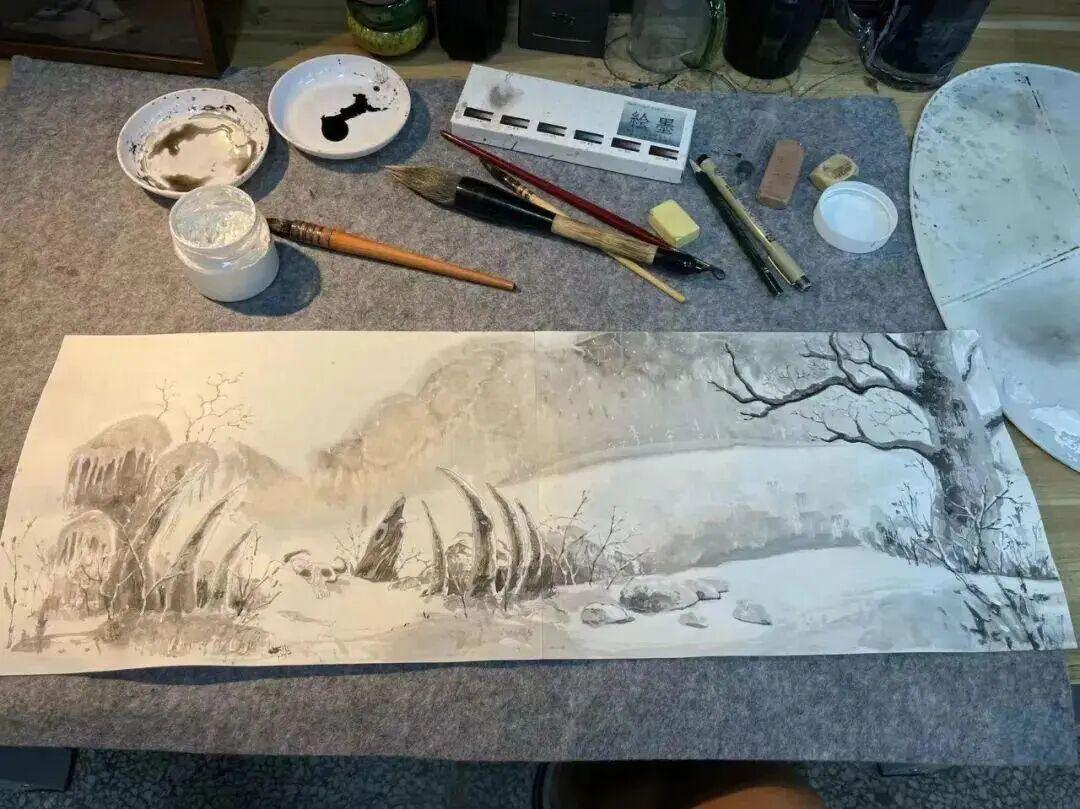

《燃比娃》手稿

从四川大学艺术学院教师到动画导演的身份转变,在《燃比娃》片尾字幕中得到直观呈现:编剧、分镜、原画等核心岗位均标注着李文愉的名字。这种高度个人化的创作模式,源于他对动画语言独特性的坚持:「市面上主流作品太依赖电影语言,而动画应有的变形、材料实验等特性被弱化了。」

在平衡教职与创作的过程中,李文愉形成了独特的工作节奏:课程集中期专注教学,空闲时段则沉浸于绘画与合成工作。这种「昼夜颠倒」的创作状态虽导致「明显衰老」,却也让他在两年间完成了1200余幅原画的手绘。

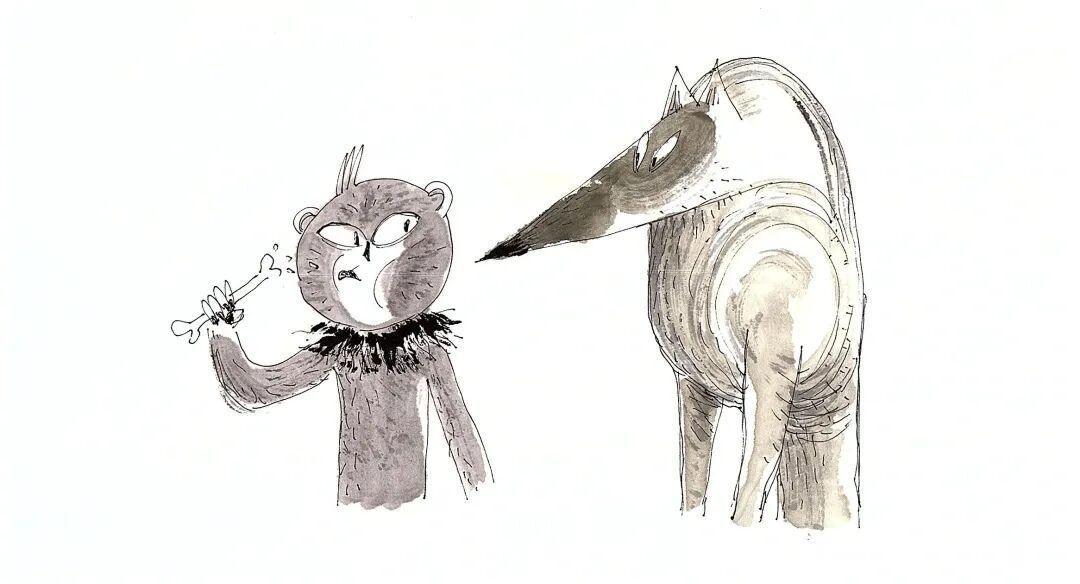

《燃比娃》剧照

影片中反复出现的怪兽形象,实为导演对恐惧的具象化表达。李文愉坦言,这种创作投射源于自身经历:「刚毕业到陌生城市时的孤独感,上台发言前的紧张感,都通过燃比娃的冒险得以外化。」当少年最终发现怪兽的虚幻性,恰似导演突破心理障碍的写照。

这种个人化表达在动物角色的塑造中尤为明显:陪伴燃比娃的犬类角色胸前红斑,源自导演已故宠物犬的肿瘤印记。十二年的陪伴记忆,通过动画语言转化为跨越物种的情感联结。

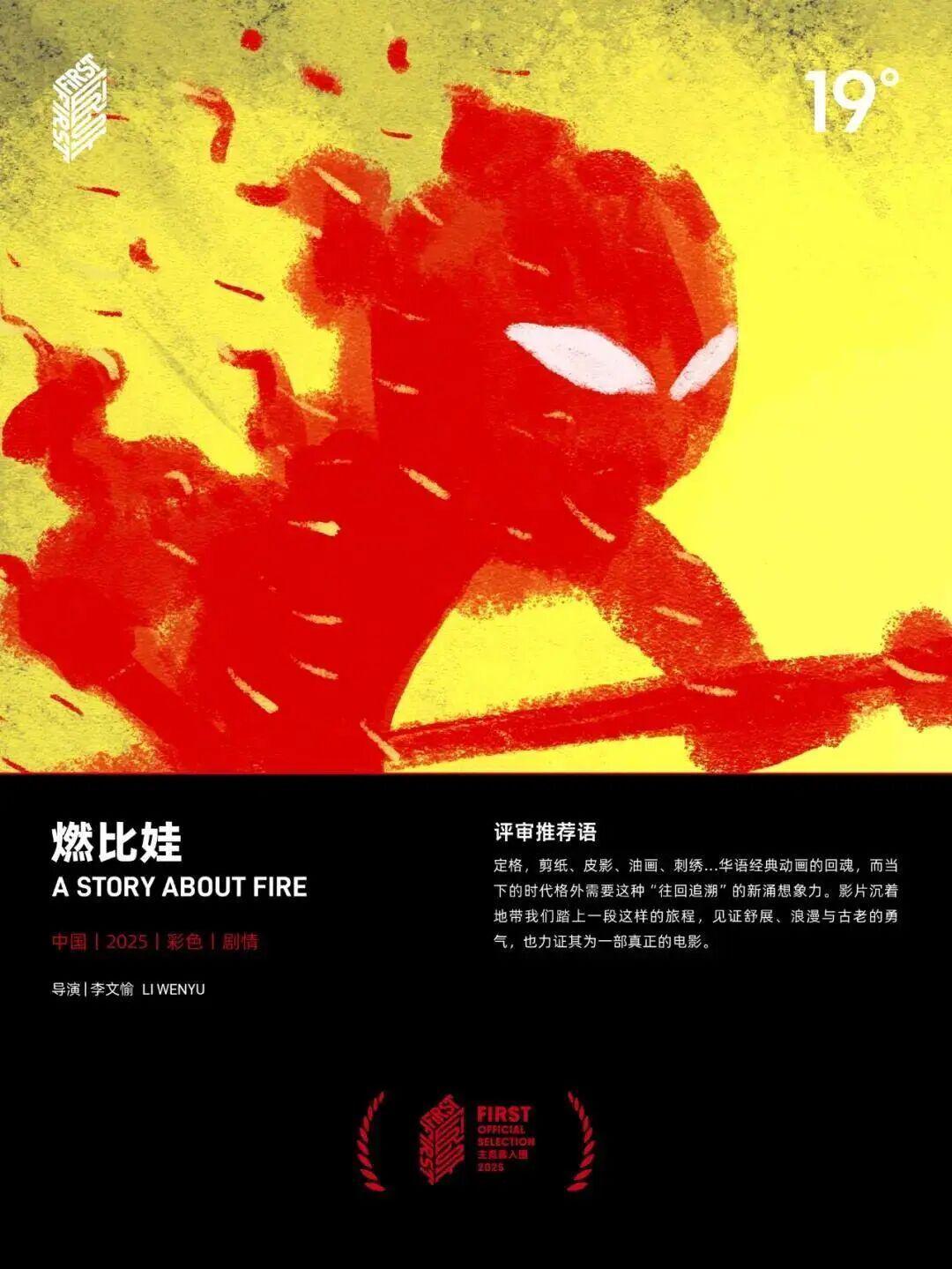

《燃比娃》剧照

FIRST评委会推荐语指出:「流动的墨迹构建出原始诗性的场域,这种对动画本体语言的回归具有开创性。」李文愉在制作中刻意弱化叙事性,强化视听语言的实验性:「长片创作允许我在动画变形、材料运用上更自由,虽然后期为观众理解添加了旁白,但核心仍保持动画语言的纯粹性。」

对于「盗火」符号的解读,导演将其置于文明进化史的坐标中:「从火到蒸汽再到新能源,人类对工具的掌握推动着进化。燃比娃的冒险,本质是先民智慧与个体成长的互文。」

INTERVIEW

Q:作为首部动画长片,独立完成过程中最大的挑战是什么?

A:长片制作的节奏把控极具挑战。短片创作中积累的经验在120分钟的体量前显得不足,但独立制作也带来优势——当某些效果难以实现时,可以灵活调整叙事路径。

Q:如何平衡大学教职与动画创作?

A:我采用集中授课模式,课程期间专注教学,空闲时段则投入创作。这种切换虽导致长期疲劳,但也让两种身份形成互补:教学激发的理论思考反哺创作,而制作实践又丰富教学内容。

Q:动画语言的独特性体现在哪些方面?

A:主流动画过度依赖电影叙事,而《燃比娃》尝试回归动画本质。水墨的晕染效果、材料的物理特性、帧与帧之间的变形,这些元素共同构建出区别于实拍电影的审美体系。

Q:影片中的「火种」符号有何深意?

A:火的使用标志着人类文明的开端。从原始部落到现代社会,对工具的掌握始终是进化的核心。我将这种集体记忆转化为个人成长隐喻——每个个体突破心理障碍的过程,都是文明进步的微观投射。

— THE END —

特约撰稿 | 顾襄

主编 | 彭侃

执行主编 | 刘翠翠

排版 | 于佳欣