越南近期陷入多边困局:前脚以中国产业链为筹码换取美欧「认可」,后脚即遭关税盘剥与投资抽离,如今在区域博弈中已现孤立态势。

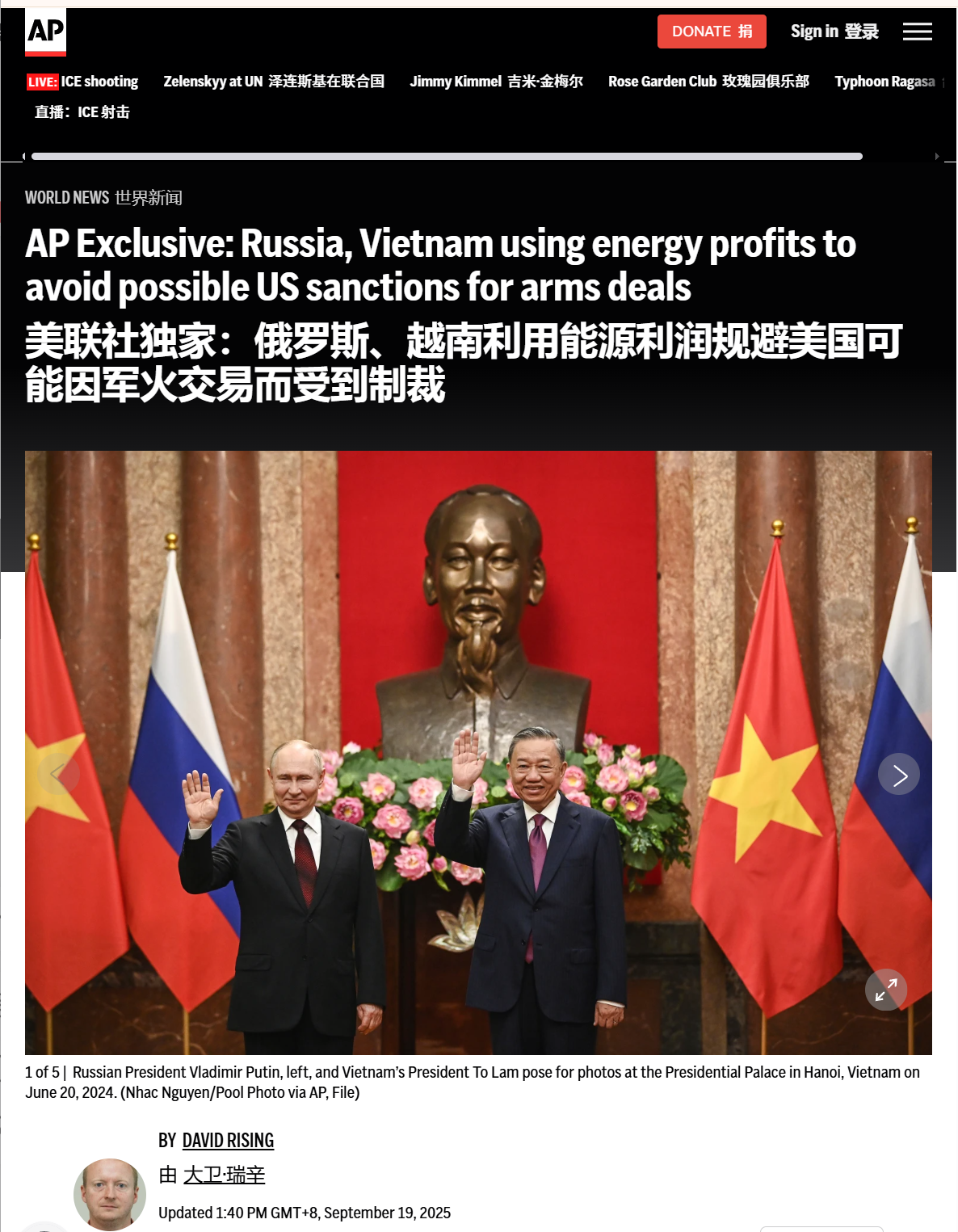

图:美越贸易协议签署现场

作为曾被热捧的「中国+1」战略替代地,越南2024年对美出口中30%依赖中国零部件组装,其中苹果手机零部件60%来自中国。但今年7月签署的贸易协议彻底打破平衡:越南同意对输美商品加征20%关税,对转口中国商品加征40%惩罚性关税,同时对美商品实施零关税开放。这一系列条款直接斩断中越产业链纽带,导致越南8月对中国热轧卷钢加征27.83%反倾销税(对韩同类产品仅15.67%),暴露其「选边站」的激进姿态。

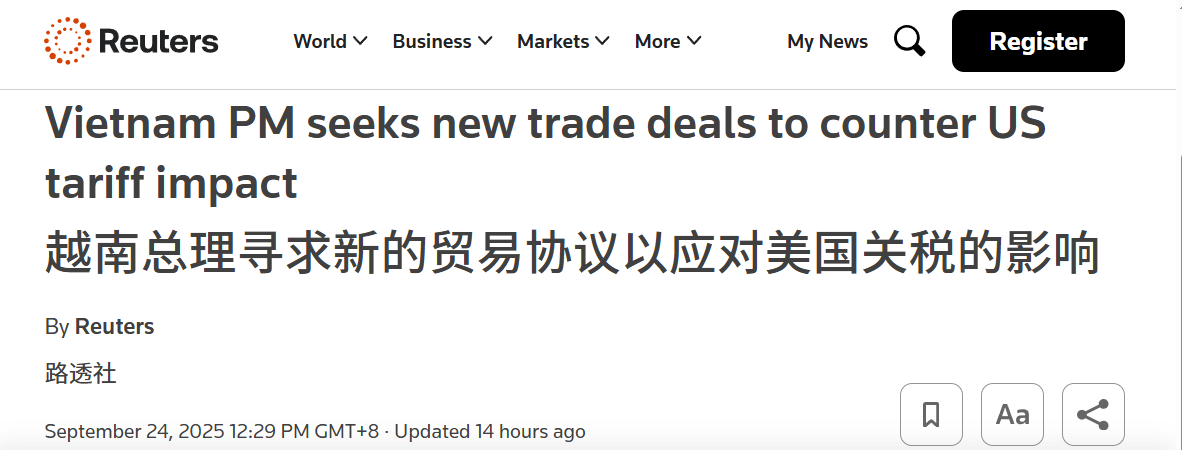

图:越南制造业依赖中国零部件

美国随即展开「精准打击」:对越南镀锌钢加征88.12%反倾销税,并威胁重审占出口28%的电子产品关税豁免。更苛刻的是,20%关税协议附带强制采购条款——越南需每年进口200万吨美国液化天然气,相当于用能源命脉换取呼吸空间。这种「以市场换生存」的模式,使越南对美贸易顺差从2024年320亿美元骤降至2025年180亿美元。

欧盟虽通过EVFTA协定给予关税优惠,却通过原产地规则实施「供应链替代」:越南想享受零关税,必须将60%以上原材料采购自欧盟。这种「技术换市场」的策略导致越南对欧贸易逆差四年间扩大43%,2025年达120亿欧元。更讽刺的是,美国在岘港的度假村项目抽资后,欧盟对越直接投资同比减少17%,仅保留关税层面的「虚假繁荣」。

图:越南被迫进口美国液化天然气

日韩的「技术围堵」更显致命:浦项制铁暂停越南工厂扩建,直接冲击年产能120万吨的钢铁项目;日本在南北高铁项目上拖延技术转让,导致原定2026年通车的计划推迟三年。这种「投资抽离+技术封锁」的组合拳,使越南制造业成本同比上涨22%,外资撤离速度达近五年峰值。

越南试图通过南海填岛换取美国安全承诺,但「里根」号航母的「到此一游」式访问,暴露其地缘价值的短暂性。去年耗资12亿美元的填岛工程出现沉降事故,军事设施被中方卫星全时监控,这种「安全依赖」的脆弱性在2025年东盟峰会上尽显无遗——当越南提出「南海联合巡航」倡议时,仅柬埔寨、老挝两国附和,其余国家集体沉默。

图:越南填岛工程沉降事故

这种困境本质是战略定位的彻底失败:越南既非中美博弈的「关键棋手」,也非美欧眼中的「平等伙伴」,其制造业高度依赖中国零部件(占比41%)、市场依赖东盟(占比38%),却试图通过「去中国化」换取西方认可。当美欧完成产业链转移后,越南的「中转站」价值迅速贬值,而拆解中国供应链的代价已使其制造业竞争力跌出东南亚前三。

图:「里根」号航母南海访问

当前越南的困境,实为「选边站」战略的反噬——当其将中国视为对手而非合作伙伴时,既失去了产业链升级的最佳路径,也丧失了区域平衡的外交空间。这种战略误判的代价,正在以关税增加、投资减少、盟友疏离的三重困境中持续放大。