本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

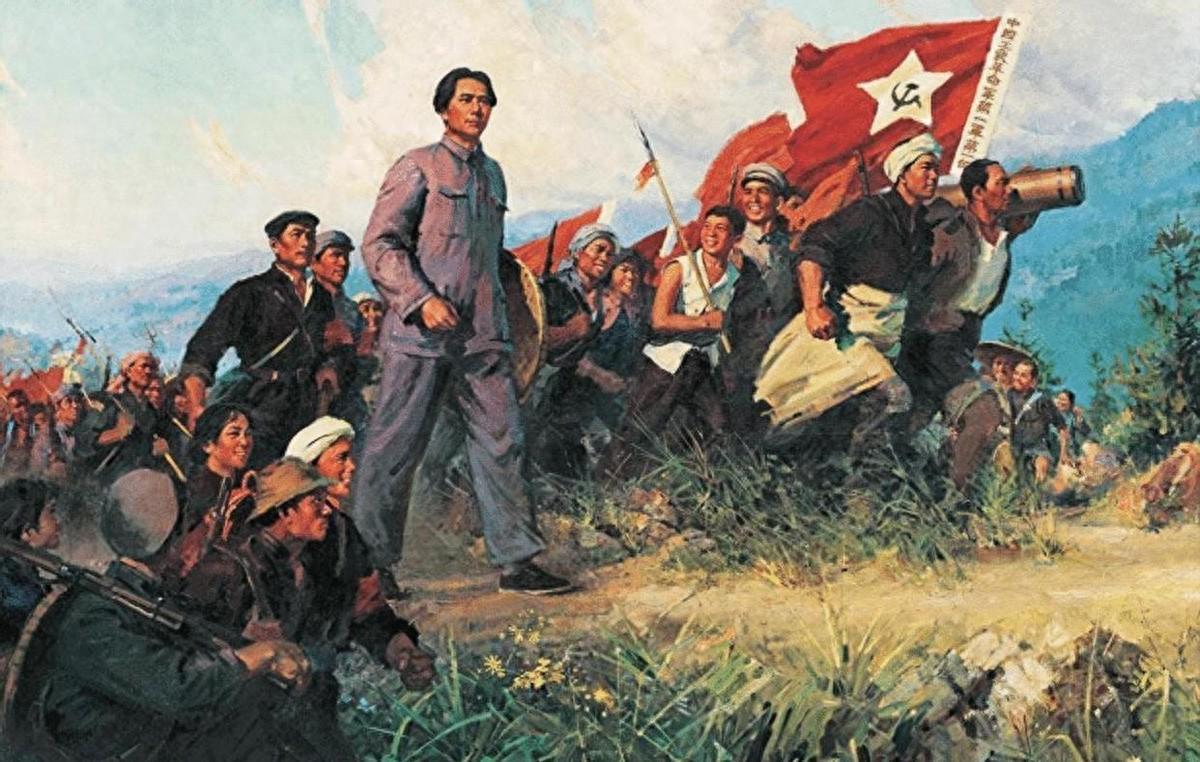

1937年8月,陕西洛川会议的会场上,一句低语引发轩然大波:'陕北会师时明明有8万多人,剩下的3.5万怎么办?'毛泽东放下搪瓷缸,目光坚定:'大家放心,剩下的人有更重要的事做。'这场对话背后,藏着改变中国革命进程的惊天谋略。

当蒋介石紧盯4.5万八路军编制时,绝未料到剩余3.5万红军会以三种方式重构抗战格局。要理解这场战略博弈,需先厘清陕北会师的真实兵力构成。

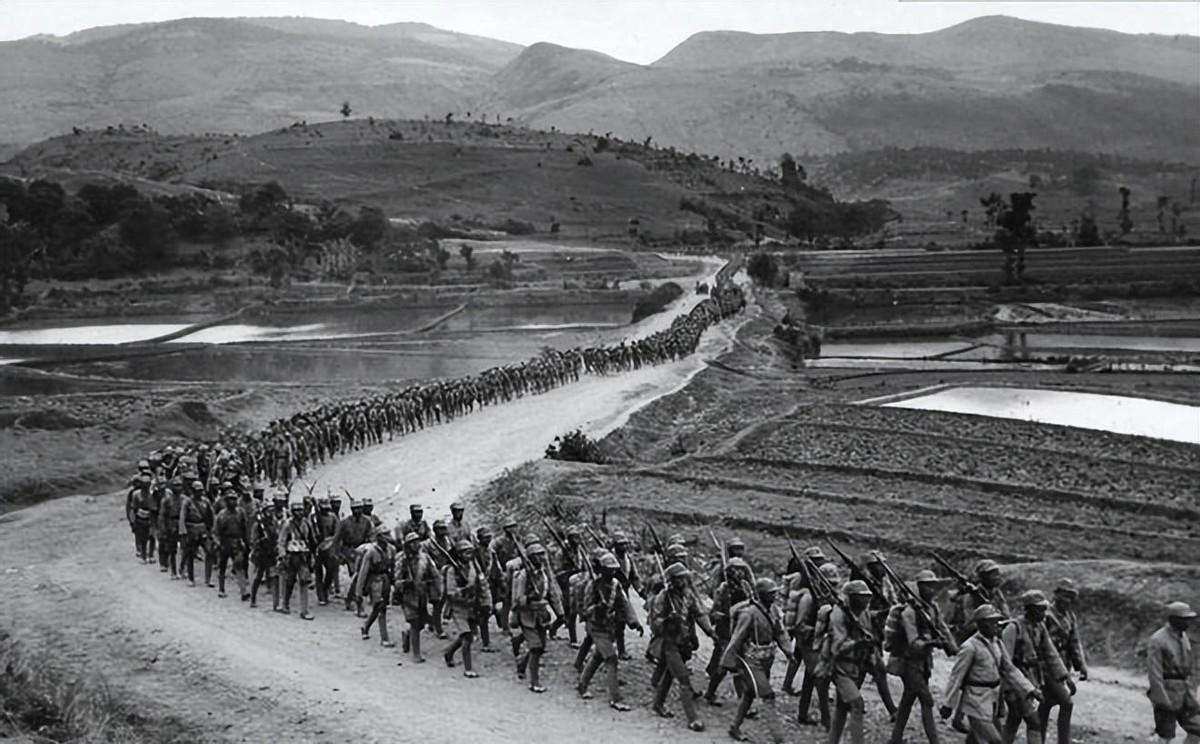

1936年10月,红一、二、四方面军与红十五军团会师时,8万总人数包含大量非战斗人员:担架民夫、炊事员、伤病员及未成年战士。实际能直接参战的仅5万人左右。西安事变后,红军改编谈判陷入僵局。

蒋介石初始仅批准1.5万编制,周恩来在谈判桌上掷地有声:'全国抗日浪潮下,连3万兵力都不敢给,是怕我们真打日本?'经过数轮博弈,国民党最终同意4.5万编制,设三个师六旅十二团。

在延安窑洞的军事会议上,毛泽东拍板:'从剩余人员中抽调800名老兵组建中央警卫师。'这支由长征机枪手、侦察兵组成的精锐部队,承担着比前线作战更艰巨的任务——守护中共中枢。

1938年春,国民党别动队偷袭甘泉县,警卫师哨兵在300米外发现异常。激战两小时后,敌军全军覆没。这支'防火墙'部队八年抗战中,成功挫败日军23次轰炸企图和国民党17次破坏行动,确保延安零重大安全事故。

毛泽东曾解释:'延安是革命的根,根不断,前线再大的仗都有退路。'事实证明,这支部队不仅守护了物理空间的安全,更维系着战略上的回旋余地。

当1.2万红军战士脱下军装走进抗大课堂时,质疑声四起。毛泽东在开学典礼上强调:'学会战略战术,将来带大部队,现在多学一天,战场少牺牲十个兄弟。'

抗大、鲁艺、马列学院等院校,在一年内培养出3.2万名军政干部。这些'种子干部'在1940年八路军扩编至40万人时,成为各级指挥骨干。国民党情报部门在报告中惊呼:'共军办学培养干部,用心长远不可小觑。'

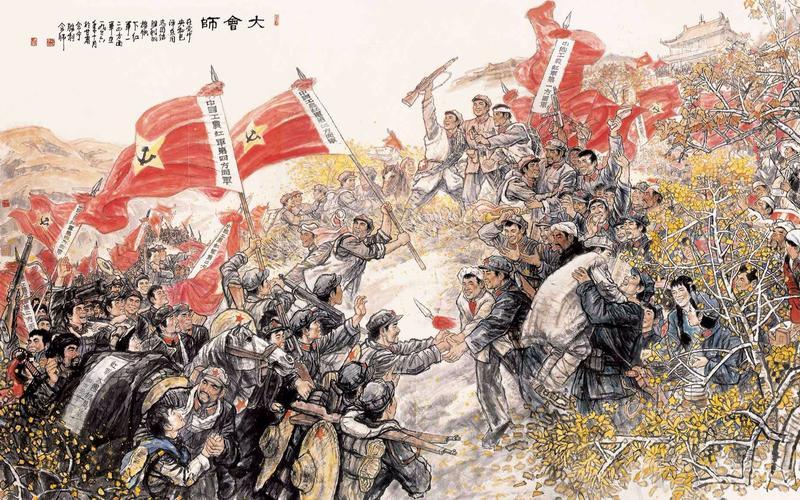

剩余1.5万红军被拆分为数十支三五百人的小部队,以独立团、游击支队名义渗透敌后。1938年冀中地区,120师独立团用三个月时间完成蜕变:

半年内,这支300人的部队扩编至3000人,成为冀中军区主力。类似场景在晋察冀、晋冀鲁豫根据地反复上演,小部队像'播种机'般发展出200多个团级单位。

国民党将领视察后惊呼:'共军部队越打越多,以前几万人,现在到处都是。'这些未被编制束缚的部队,最终裂变出120万正规军和200万民兵。

最后500名红军战士深入陕北农村,开创性实践群众路线。在绥德地区,工作组:

到1940年,陕北周边10多万农民加入自救队,形成'平时种地、战时游击'的灵活体系。这些民兵在解放战争中,成为侦察敌情、破坏补给的关键力量。

蒋介石当初设限4.5万编制,本想控制红军规模,却促成三种裂变模式:

| 部署方向 | 初始人数 | 最终成果 |

|---|---|---|

| 中央警卫 | 800人 | 八年零事故守护 |

| 干部培养 | 1.2万人 | 输出3.2万军政骨干 |

| 敌后游击 | 1.5万人 | 裂变200余团级单位 |

| 群众工作 | 500人 | 发动百万民兵 |

这些非编制部队不仅熟悉游击战术,更与群众建立血肉联系。在解放战争中,他们展现出的战场韧性,成为战胜国民党军的关键因素。毛泽东的布局证明:真正的力量不在于编制数字,而在于战略眼光与执行智慧。