声明丨本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉

1980年6月17日,中国新疆罗布泊,一件诡异的事发生了!

在一辆军用吉普车的驾驶座上有一张纸条,上面写着:

“我往东去找水井,彭,6月17日,10点30分。”

字条的主人,是中国科学院新疆分院院长、著名生物化学家彭加木。

从此,这位功勋卓著的科学家便人间蒸发,消失在茫茫的“死亡之海”。

40多年过去,国家四次动用军方力量,进行覆盖数千平方公里的大规模搜寻,结果是一无所获,彭加木的失踪成了一桩悬案,也成了一场全民参与的解谜游戏。

英雄的牺牲,本应是悲壮的史诗。

但彭加木的“结局”却迅速偏离了轨道,演变成了一场夹杂着国际谍战、科幻脑洞与民间想象的舆论狂欢。

其中,最引人注目也最惊世骇俗的,莫过于“叛逃论”。

一场精心策划的“逃亡”?

“叛逃论”并非空穴来风。1980年10月,香港《中报》的一则爆料如平地惊雷,声称一位名叫周光磊的留美学生,在美国华盛顿的一家餐厅里,亲眼目睹了彭加木与几位西方人谈笑风生。

消息一出,舆论哗然。

一个刚刚被媒体塑造为“为国捐躯”的英雄,转眼间就可能成了“叛国者”,这种戏剧性的反转足以挑动所有人的神经。

这个说法在当时似乎有它的“合理性”。彭加木是顶尖的生物化学家,掌握着国家级的科研机密,并且失踪地点罗布泊,本身就因其曾是核试验场而充满神秘色彩。

在那个东西方阵营对峙的冷战年代,一位掌握核心科技的科学家,以“失踪”为掩护,在美国的帮助下叛逃,这剧本听起来简直是为007电影量身定做。

然而,当我们拨开迷雾,用逻辑和事实去审视这个“剧本”,漏洞便随处可见。

说人家叛逃,动机何在?

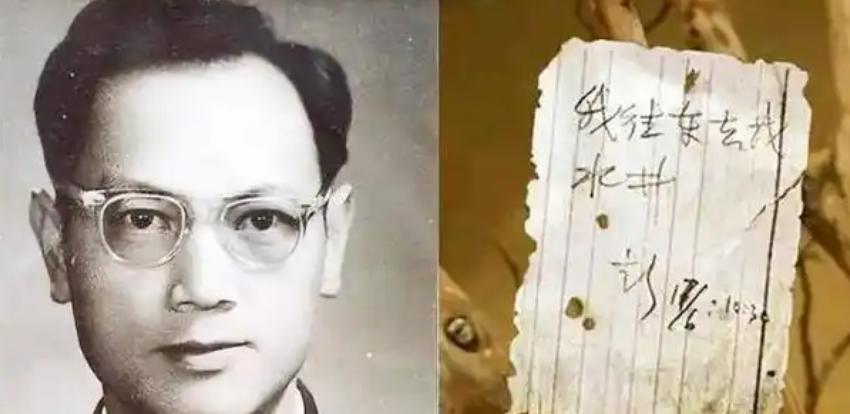

彭加木并非郁郁不得志的边缘人物。失踪前,他已是中科院新疆分院的负责人,声名显赫,备受尊重。

他的一生充满了爱国主义的印记:为了表达扎根边疆的决心,他将自己的名字从“彭家睦”改为“彭加木”,意为给边疆“添草加木”;他放弃了前往莫斯科深造的宝贵机会,毅然投身大西北的艰苦科考。

这样一个将个人命运与国家紧密相连的人,有什么理由在功成名就的晚年,冒着生命危险去上演一出叛逃大戏?

更何况,那篇看似言之凿凿的报道,本身就破绽百出。

所谓的“目击者”周光磊在事后写给彭加木夫人夏叔芳的信中,竟然将“叔芳”错写成了“淑芳”。一个连英雄家属名字都搞错的人,其“目击”的可信度要打上一个大大的问号。

中国外交部和驻美使馆也迅速介入核查,结果是在美国的入境记录中,查无此人。

最关键的一点是,执行层面的可行性几乎为零。

1980年的罗布泊,是真正的生命禁区。

一个年近花甲、徒步外出、仅携带少量水和糖果的科学家,如何能精准避开解放军动用直升机、地面部队、军犬甚至卫星进行的地毯式搜索,神不知鬼不觉地与外国势力接头,并横跨大半个中国,成功离境?

这已经不是普通的逃亡,而是需要好莱坞顶级编剧才能构思出的神话。

所以,“叛逃论”更像是一场特定历史时期的信息战与媒体的集体臆想。它满足了人们对神秘事件的窥探欲,却经不起最基本的推敲。

“双鱼玉佩”

当“叛逃论”逐渐冷却,另一股更加离奇的神秘主义浪潮,在中国互联网普及之后开始兴起,并将彭加木失踪事件彻底“神化”。

这股浪潮的核心,是一个叫做“双鱼玉佩”的东西。

在这些流传甚广的网络传说中,彭加木的科考队并非简单的科学考察,而是去寻找一个能复制生命的神秘装置——“双鱼玉佩”。

故事版本五花八门,有的说彭加木在实验中被玉佩复制出了一个“镜像人”,官方为了掩盖真相,只能对外宣布其失踪。

更玄乎的说法是,其中一个彭加木被卷入时空隧道,穿越回了汉代,成为了篡汉的王莽。

这些故事听起来荒诞不经,却精准地切中了大众的猎奇心理。

它们将一个真实的悲剧,与外星文明、史前科技、时空穿越等科幻元素巧妙地糅合在一起,创造出了一个引人入胜的“中国版X档案”。

那么,真相究竟如何?

所谓的“双鱼玉佩”,在现实中确实存在,但它是一件辽代文物,与罗布泊、楼兰古国没有丝毫关系。

而“镜像人”——即内脏位置与常人完全相反的生理现象,虽然罕见,却也是医学上已知的自然情况,并非超自然产物。

这些网络传言的源头,最早可以追溯到2009年前后天涯论坛上的一些帖子,是网民基于彭加木事件的神秘性进行的二次创作和文学想象。

这些传言之所以能病毒式传播,恰恰是因为彭加木的失踪留下了太多的空白。

没有遗体,没有遗物,只有一张语焉不详的字条。

在信息真假难辨的互联网初期,这种“有故事性”的虚构内容,自然比枯燥的现实更容易被大众接受和传播。

拨开迷雾

当我们剥离掉那些谍战和科幻的外衣,彭加木失踪的真相,或许远没有那么离奇,却更加残酷和令人敬畏。

让我们回到1980年6月16日的那个夜晚,科考队在库木库都克附近扎营,此时,他们携带的汽油和水都已濒临耗尽。

队伍向驻军发报求援,得到的回复是:可以派直升机空投物资。

但在当时,动用一次直升机需要花费近7000元,这在人均月工资几十元的年代,是一笔天文数字。

正是这笔巨款,成了压垮骆驼的最后一根稻草。

根据幸存队员的回忆,彭加木为了给国家节省经费,拒绝了空投方案,坚持要自己外出寻找水源。

他并非鲁莽,而是有一定依据——他手中有一份旧地图,显示附近应该有水井。

于是,在第二天上午,当地表温度已经飙升到60-70摄氏度的恐怖高温时,这位倔强的科学家留下了那张著名的字条,独自走进了茫茫戈壁。

他随身只带了一壶水、一些糖、一部相机和一把地质锤。

他面对的是一个怎样的世界?

罗布泊的夏天,是名副其实的炼狱。极度的干旱、随时可能出现的沙尘暴、被风沙掩盖的流沙陷阱,以及足以在数小时内将人体水分完全蒸发的高温。

彭加木当时已身患癌症,身体本就虚弱。在这样的极限环境下,任何一点意外都可能是致命的。

他可能因为严重脱水而产生幻觉,迷失了方向;可能在攀爬雅丹地貌时失足,跌入深邃的裂缝;也可能只是体力不支晕倒在地,几小时后就被流动的沙丘彻底掩埋。

搜救队后来发现的脚印在坚硬的盐壳地带戛然而止,这本身就说明了沙漠的可怕能力。

所谓的秘密,其实就隐藏在这片“死亡之海”的自然伟力之中。

罗布泊不需要外星人或神秘力量,它本身就是最恐怖的存在。

彭加木的悲剧,不是一场精心策划的逃亡,也不是什么超自然事件,而是一个意志坚定的科学家,在与极端恶劣的自然环境抗争时,一次令人扼腕的失败。

至今,国家再未组织过官方的大规模搜寻。

2006年,曾有科考队发现一具干尸,身高、年龄与彭加木接近,但其家属出于不愿让父亲的悲剧成为大众猎奇狂欢的考虑,拒绝进行DNA比对,此事最终不了了之。

彭加木的失踪,成为了一个永恒的谜。

但我们应该记住的,不是那些光怪陆离的传说,而是彭加木真正的遗产:他首次带领科考队完成了对罗布泊的南北穿越;他为中国发现了巨大的钾盐矿,改变了中国农业依赖进口钾肥的局面;他用实地数据,纠正了国外学者对罗布泊的错误论断。

他消失在罗布泊,但他的骨与肉,早已化作了为这片土地“添草加木”的养分,正如他当年的誓言。

这,或许才是关于彭加木失踪事件,最真实、也最值得我们铭记的“秘密”。

来源:北京日报纪事|著名科学家彭加木罗布泊失踪之谜

2025-06-17 11:56·京报网