在军事评论领域,张召忠无疑是一个极具话题性的人物。他的言论常被冠以“胡话”之名,却能在央视等权威平台引发广泛关注,甚至爆火数十年。这背后,究竟隐藏着怎样的秘密?

张召忠,1952年出生于河北沧州农村,父母均为农民,父亲还曾担任土改干部并荣获省劳模称号。他18岁参军入伍,成为海军一员,22岁被派往北京大学学习阿拉伯语,27岁更是远赴伊拉克担任翻译,亲眼见证了两伊战争的残酷。回国后,他投身于海军装备研究,并自学英语、日语,不断提升自己的专业素养。这些丰富的经历,为他日后在军事评论领域的“胡话”奠定了坚实的基础。

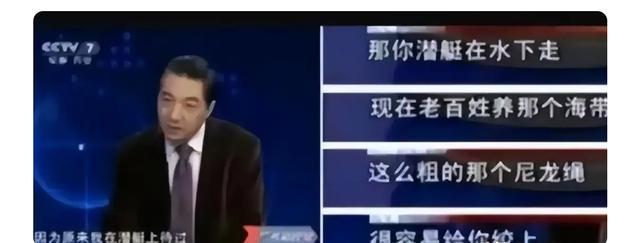

作为国防大学教授、少将,张召忠的言论时常引发争议。2013年,他提出“海带能缠潜艇”的观点,认为中国沿海渔民养殖的海带和绳子会成为潜艇的“陷阱”。这一言论当时被许多人嘲笑为“没常识”。然而,2016年美国一艘核潜艇在中国近海被渔网缠住,不得不浮出水面修理,这一事件让张召忠的“胡话”意外应验。

无独有偶,2014年张召忠又抛出“雾霾能防激光”的言论,认为雾霾中的颗粒物能散射激光光束,尤其是在北方冬天的雾霾天气中。这一观点再次引发争议,被许多人批评为“不靠谱”。但随后有科学报道指出,高浓度颗粒确实能干扰激光,尽管需要达到军用烟雾弹的级别。张召忠的“胡话”再次被部分证实。

张召忠的“胡话”之所以能引发广泛关注,并非因为他真的在胡说八道,而是因为他善于用老百姓能听懂的话来解释专业的军事知识。比如,在解释航母编队时,他不说“航母战斗群的编成”,而是形象地比喻为“像小区保安队,航母是头儿,驱逐舰是小弟”。这样的表述方式,让复杂的军事知识变得通俗易懂,深受老百姓喜爱。

在九十年代到两千年初,军事科普资源相对匮乏,张召忠的大白话成为了许多人的“军事入门课”。大家从他这儿知道了什么是核潜艇、什么是激光武器,就像听农村里的说书先生讲故事一样,既愿意听又记得住。

张召忠的火爆,还与他赶上了中国媒体从单一到多元的变化密切相关。九十年代,大家只能从电视上看军事节目,他的大白话成为了“稀缺品”。进入互联网时代后,他的“金句”被剪成视频在各大平台传播,B站直播更是吸引了300万人观看。

年轻一代喜欢张召忠,不仅因为他“不装”,像邻家大爷一样讲事儿,更因为他真实、接地气。比如2016年他在B站首秀时,因为人太多导致卡顿,他没生气反而笑着说:“没想到这么多人来看我。”这样的态度让粉丝觉得他亲切、真实,愿意跟他互动。

张召忠的“胡话”还曾引发过战略层面的讨论。比如他曾说“中国造不出第四代战机,只能改改现有飞机”,结果美国听了这话后停了F-22生产线。然而2011年中国歼-20首飞成功,性能强劲。有人说这是张召忠的“战略误导”,故意说“胡话”让美国放松警惕。不管是不是有意为之,他的话确实让老百姓觉得“解气”。

张召忠的火爆本质上是因为他“接地气”。专家的“真话”可能更准确但老百姓不爱听;他的“胡话”可能有偏差但老百姓听得懂、记得住。从农村小子到将军,他的故事励志且真实;学语言自学多国、战争经历让他重视军事。这些真实经历让他的“胡话”有底气、有说服力。

张召忠的风格符合时代需求,从电视到互联网、从老到少大家都喜欢他的“不装”。他不像其他专家那样“高高在上”,而是像邻家大爷一样用大白话讲军事,让普通人觉得“军事不是遥不可及的,是跟我们有关的”。他火了三十年不是因为“胡话”有多对而是因为他懂老百姓想听什么、爱听什么。