“北京城里有两个司令部,颐年堂门可罗雀,东交民巷车水马龙。一个是以我为首的司令部,刮阳风,烧阳火;一个是以别人为首的司令部,刮阴风,烧阴火。”

这是1953年12月24日,毛泽东在中央政治局扩大会议上发出的警示之言。明眼人都能看出,主席话中批评的“刮阴风、烧阴火”的司令部,指的就是高岗与饶漱石。

从那时起,高岗与饶漱石的命运便已注定。

上世纪五十年代初,中央决定开展大规模经济建设。为适应这一形势,各中央局和大区军政委员会的主要领导同志被调往北京,其中包括西南局的邓小平、东北局的高岗、华东局的饶漱石、中南局的邓子恢等人。

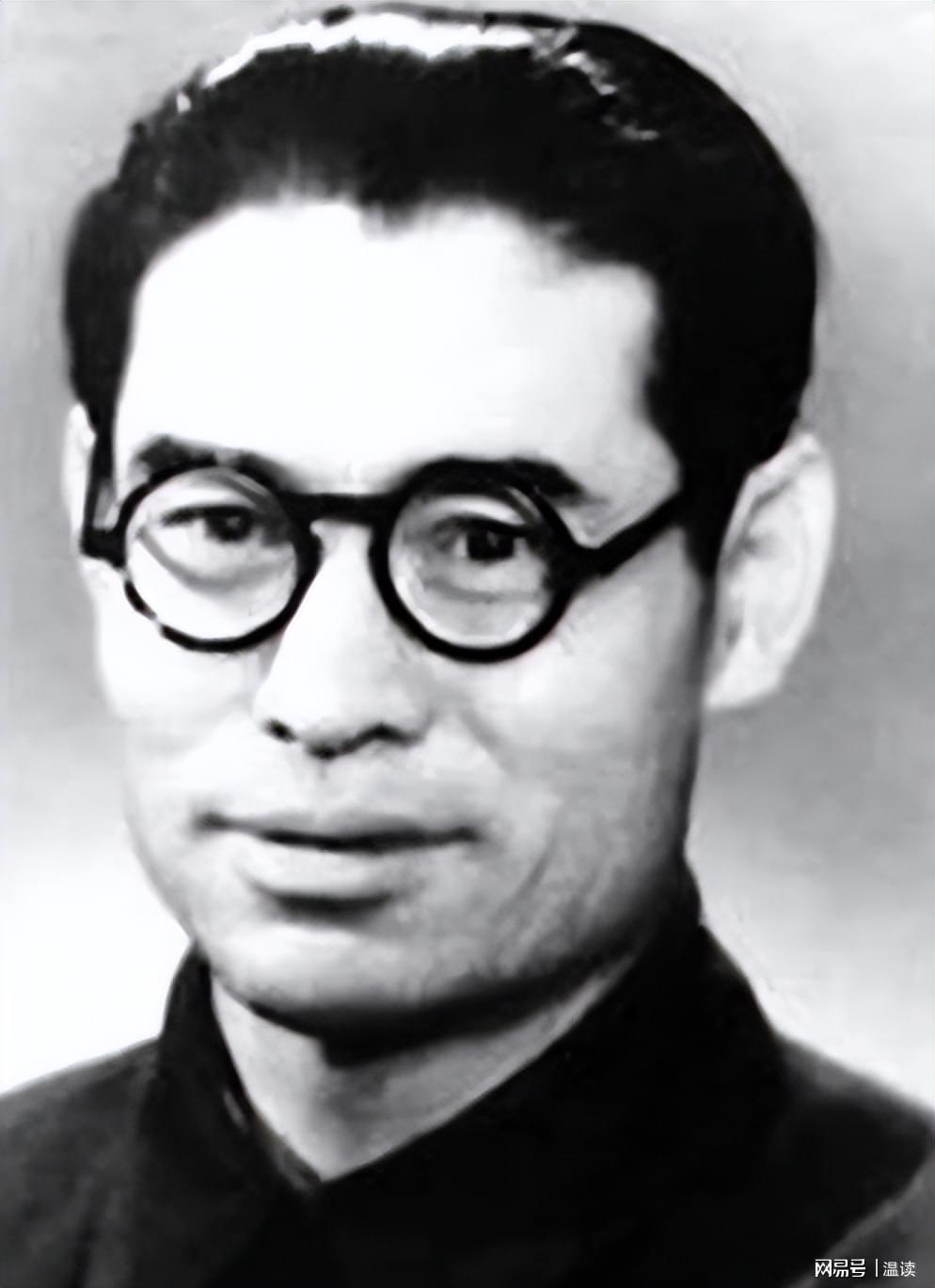

在调回北京的五人中,高岗的位置最为显赫。抗日战争胜利后,他出任东北局第一书记,兼任东北军区司令员,集东北党政军大权于一身,这一情况在我党历史上空前绝后,因此他被称为“东北王”。回京后,高岗又被任命为国家计划委员会主席,其位置之显要、权力之显赫,远高于同时调回北京的其他几位领导人。当时有一种说法:“五马进京,一马当先”,这里的“一马”,指的就是高岗。

高岗本是毛泽东非常信任的干部,被委以重任,身居要职。然而,突然降临的权力未必就是好事。“五马进京,一马当先”的高岗,此时已不仅是“当先”,而是成为了炙手可热的人物。过快的升迁冲昏了他的头脑,使他做出了错误判断。

高岗误以为自己已有足够的资历、威望和信任,可以取代刘少奇在党内的地位,这为他悲剧的人生结尾埋下了伏笔。与高岗共事较久的人,对他的看法比较一致:“此人能干,但为人狭隘、跋扈,报复心强。”

在建设东北和抗美援朝战争中,高岗确实做出了不少成绩,受到过毛泽东的表扬。但他自高自大,野心勃勃,处心积虑实现自己的政治野心,并且很有一套整人“哲学”。到北京后,高岗错误地估计了形势,个人权欲迅速膨胀,开始拉帮结派,打击他人。

高岗曾向别人传授自己的秘诀:“反对别人,不能无准备,一定要积累下足够的材料,把他打下去。”例如在财经会议期间,他经常利用请客、组织舞会等活动,散布流言蜚语,逢甲说乙,逢丙说丁,到处制造党内不和。财经会议结束不久,高岗就打着拥护毛泽东的旗号,把打击的矛头首先指向刘少奇,捏造说刘少奇已不为毛泽东所重视的谣言。

更重要的是,他不是一个人在活动,在高岗事件中,饶漱石起到了积极配合的作用。用邓小平的话来说,饶漱石和高岗互相呼应,“这边一炮,那边一斗”,配合默契。其实早在苏北抗战时期,陈毅就看穿了饶漱石的为人,他曾当众严厉警告饶漱石:“小聪大痴,小隙沉舟,你若一意孤行,必有翻船落水之日。”

俗话说,忠言逆耳。饶漱石根本听不进去陈毅的劝导,以至于后来和高岗狼狈为奸。在全国财政会议上,高、饶二人相互配合,同时发难,矛头直指刘少奇,搞得会议都无法正常开下去。这种不利于团结的现象,自然引起了毛泽东的警惕。

主席洞若观火,对于高岗兴风作浪的所作所为,早就看出其险恶用心,只是不露声色而已。可是高岗权欲熏心,越来越放肆了。有一次,他竟然当面向主席建议由林彪出任政府总理。

主席厉声质问:“林彪的身体很不好,正常工作尚难以为之,还能出任总理么?你到底是叫他当还是你自己想当?”高岗极为狼狈,脸色发青。

1953年12月,毛泽东主持中央政治局扩大会议,说了关于“北京城里有两个司令部”的发言。他的讲话令在座者无不感到震惊。虽然没有指名道姓,但是大家都知道主席说的是谁。

高岗听后脸色立刻变白,神情很不自然。这场会议,相当于揭开了高、饶联盟的盖子。

1954年6月,中共七届四中全会在北京召开。刘少奇、周恩来、邓小平、陈云等人在大会上发言,揭发高、饶结盟的言行。高岗自知大势已去,被迫作了检查。他无可抵赖,承认自己“企图把刘少奇拉下来”,就是为了“成为毛主席的惟一助手,准备自己将来做领袖”。

在揭露和批判高、饶时,毛泽东的心情非常复杂。一方面,他觉得建国后一些高级干部的思想发生了变化,产生了骄傲自满的情绪,他们开始争权力、争地位了,违背了参加革命的初衷;另一方面,他觉得自己过去一直十分相信高岗,可是他却在背后搞阴谋,这让毛泽东非常痛心,深感自己对高、饶事件也是有责任的。

出于对干部一贯的爱护之心,毛主席尽管十分愤怒,但还是以大局为重,采取了“治病救人”的方针,但是谁也没想到,高岗反而走上了自绝的道路。1954年2月17日,高岗在北京东交民巷自己家自杀,这是他第一次自杀,因为抢救及时,保住了一条命。关于高岗这次自杀,有种种传闻,有人说是服安眠药的,有说是摸电门的,也有说是开枪的;有说是畏罪自杀、自绝于人民的,也有说是以此来要挟中央。总之众说纷纭,没有定论。