原创上海云河 我是云河 2025年09月25日 18:19 上海

近期上海多个社区出现新现象:不少居委干部来自外地,虽能胜任日常事务,但语言差异导致服务受阻。部分老年居民仅会使用上海话交流,而干部群体中存在听不懂方言的情况,这种'双向沟通障碍'引发了关于社区服务语言标准的讨论。究竟居委干部是否必须掌握上海话?这个看似简单的问题,实则折射出公共服务中的文化适配难题。

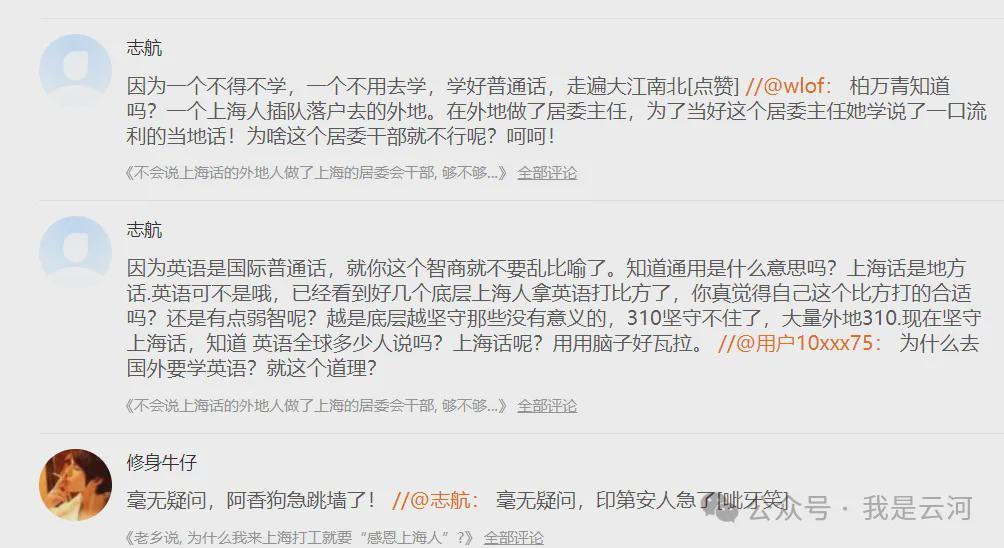

某网络论坛的讨论帖引发关注,网友以柏万青阿姨的案例作为论据:这位上海知青在外地担任居委主任期间,主动学习当地方言以提升服务效果。对比当下上海部分社区的情况,有居民质疑:'当年柏阿姨能做到的事,为什么现在的干部反而做不到?'这种时空对照的提问,将方言能力提升到了职业态度的层面。

该观点虽显直接,却触及公共服务本质。据社区调研显示,上海中心城区60岁以上居民中,有37%日常交流仍以方言为主。当这些老人需要办理业务或反映问题时,语言不通可能导致服务效率下降,甚至影响政策传达的准确性。

反对者常以'时代进步'为由,认为强调方言是倒退表现。但居委工作的特殊性在于其直接面向基层群众,特别是需要特殊关照的老年群体。让七旬老人临时学习普通话,既不现实也不符合服务伦理。当政策解读因语言障碍产生偏差时,受损的将是公共服务的整体质量。

柏万青案例的核心价值在于揭示了服务行业的朴素真理:服务者应当主动适应服务对象。就像广州茶楼服务员需要掌握基础粤语,重庆出租车司机需听懂当地方言,社区工作者使用居民最熟悉的语言交流,本质上是职业基本素养的体现。

这种要求与地域歧视无关,而是由工作性质决定的。语言作为情感连接的重要载体,一句方言问候往往能瞬间拉近心理距离。某街道的调研数据显示,使用方言交流的居委干部,其居民满意度比仅用普通话的高出23个百分点。

要求干部掌握方言不是强制规定,而是对服务精神的考量。当柏阿姨在艰苦年代都能克服语言障碍时,现代社区工作者更应有能力突破这道'沟通门槛'。这背后体现的是对职业的尊重、对居民的理解,以及真正的社区归属感。

理想的居委干部应当兼具政策执行力和人文温度,而语言正是传递温度的关键媒介。某示范社区的实践表明,通过方言培训提升干部沟通能力后,老年居民的政策知晓率提升了41%,投诉率下降了28%。

当然,我们不应将个别现象扩大化。能在上海社区担任干部的外地工作者,本身就具备优秀的综合素质。但服务行业的特殊性要求从业者必须具备'语言弹性'——这既是对居民的尊重,也是提升服务效能的必经之路。

柏万青阿姨用行动证明的道理,在今天依然具有指导意义。当社区工作者主动跨过语言门槛时,收获的不仅是工作便利,更是居民发自内心的信任。这种信任,才是社区治理最宝贵的资源。

我是云河

记录城市温度,观察社区变迁

3917篇原创内容持续更新