人与人之间的认知差异,往往比想象中更大。当大学教授们站在讲台上,看着学生们为作业和论文焦头烂额时,或许很难理解:为什么这点任务量,就能让年轻人叫苦连天?这种代际认知鸿沟,在最近一位北大教授的作息表事件中,被彻底暴露。

站在教师视角,每天备课、科研、行政事务的忙碌程度,确实远超普通上班族。但问题在于:当教授们将学生视为'学术助手'时,是否忽略了年轻群体正面临的生存压力?这种认知错位,正在高校中悄然滋生矛盾。

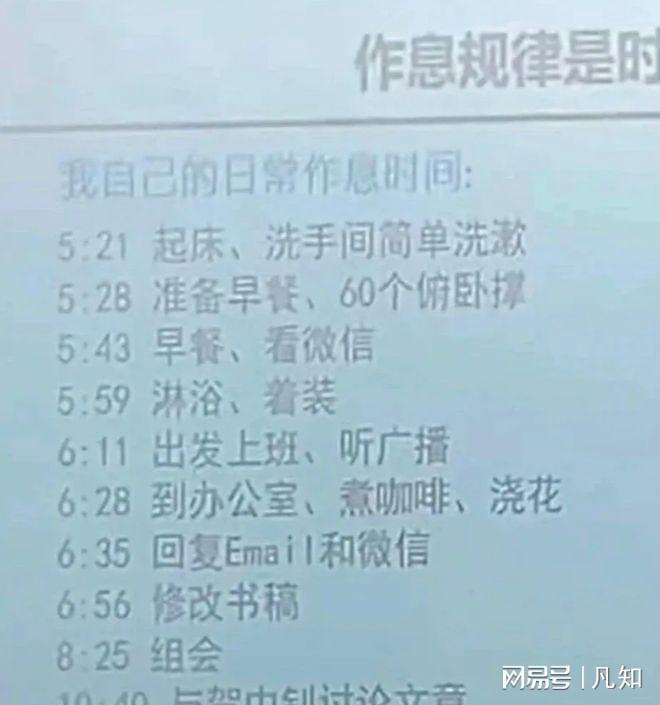

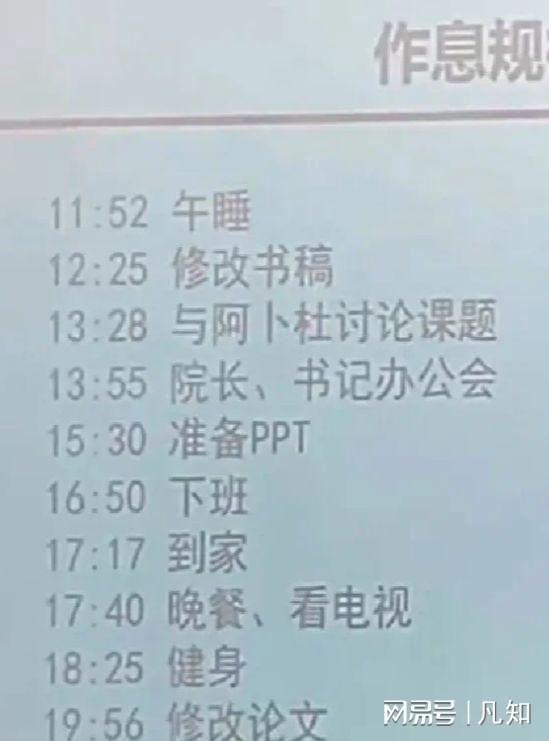

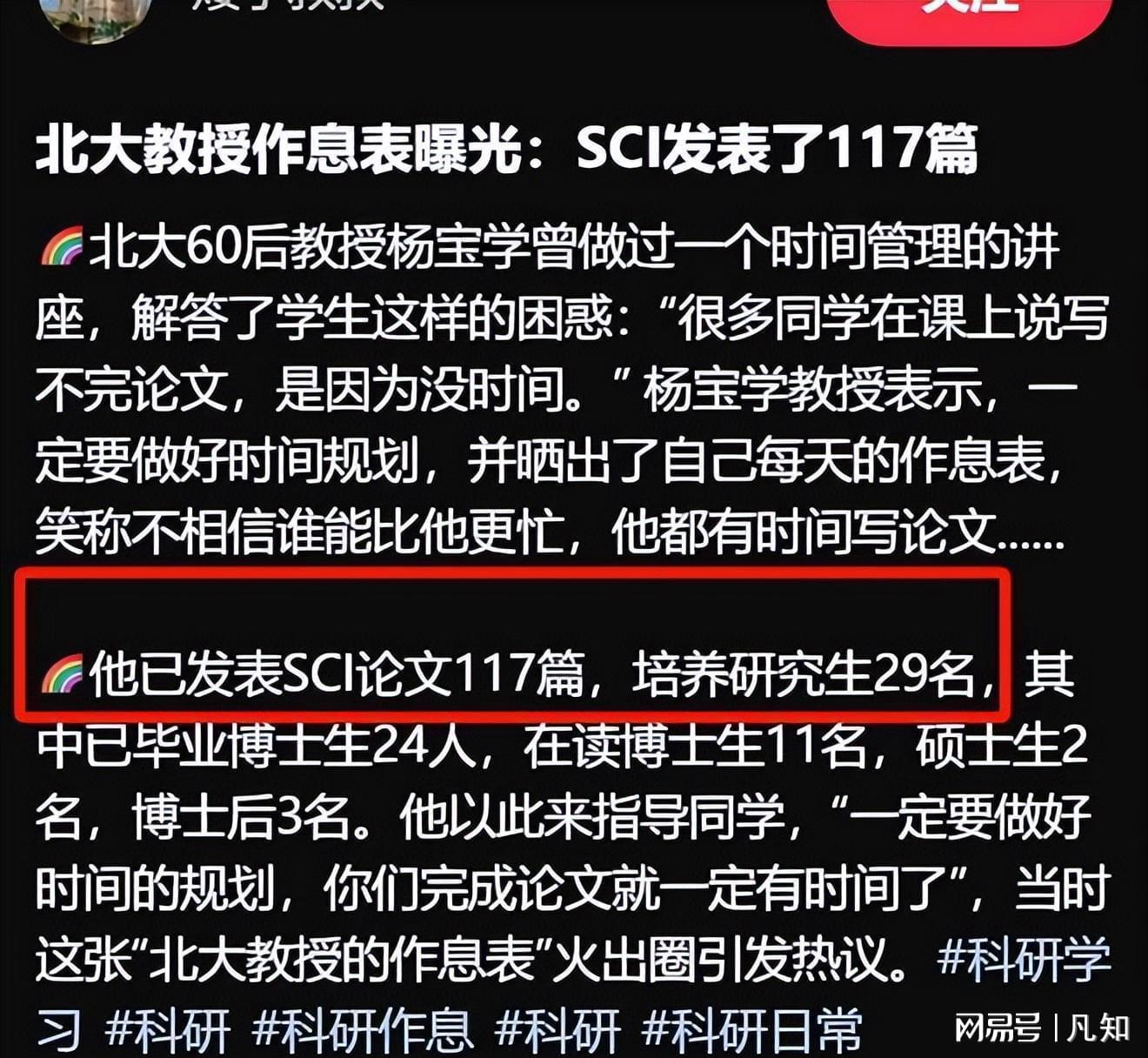

一场关于'勤奋'的争论,在社交平台引发热议。某位北大教授在课堂上展示的作息表显示:清晨5:21起床,6点前到校处理邮件、修改书稿,上午连续开组会、讨论论文,午休后继续科研工作,下班后健身、修改论文直至深夜。这份堪比企业高管的日程表,配合教授'发表117篇SCI论文、培养29名研究生'的履历,瞬间点燃舆论。

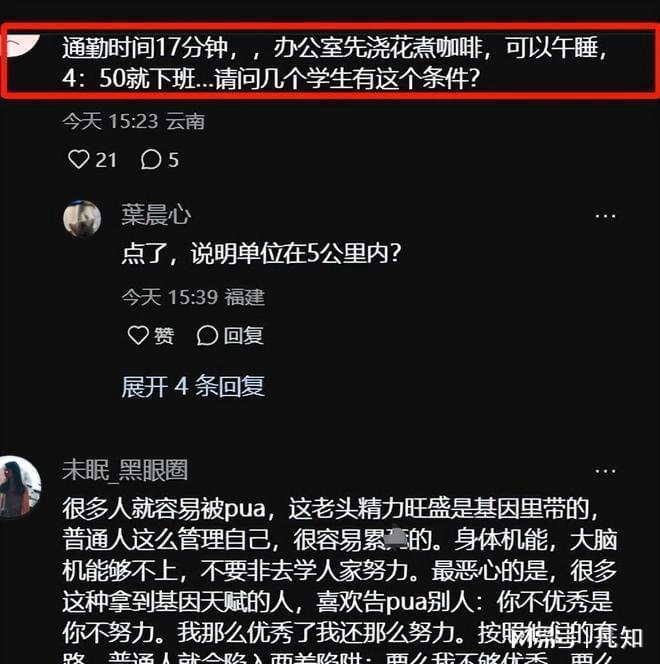

但真正引发争议的,是教授据此得出的结论:'现在学生太懒,时间管理太差'。这句话像投入湖面的巨石,在网络空间激起千层浪——'您有29个研究生当助手,当然能专注学术'的评论,迅速获得数万点赞。

深入剖析这份'完美作息',会发现关键缺失项。教授的日程表中没有家庭事务、没有生活琐事,更没有学生群体必须承担的'学术杂务'。据知情人士透露,该教授团队现有29名硕士生、11名博士生和3名博士后,此前已指导24人获得博士学位。

这意味着什么?当教授在办公室修改论文时,可能有学生正在实验室调试设备;当教授准备PPT时,可能有研究生在整理数年积累的实验数据;当教授健身放松时,可能有博士生在通宵处理样本。这些被隐去的'学术基层工作',恰恰是年轻学者最耗精力的部分。

这场争论折射出更深层的学术生态问题。当资深学者将'个人成就'简单归因于'勤奋'时,是否忽视了团队支持体系的作用?某985高校研究生透露:'帮导师取快递、报账、整理资料是常态,这些都不算在'工作时间'里。'

更值得警惕的是,这种认知差异可能形成恶性循环:教授们用'完美作息'树立标杆,学生为达标不得不承担更多隐形劳动,进而压缩自身学习时间,最终被贴上'不勤奋'的标签。某双一流高校调查显示,63%的研究生每周为导师处理私人事务超过5小时。

破解这种认知困局,需要双方换位思考。对学者而言,应当认识到:当把学生纳入'学术团队'时,其时间成本和劳动价值需要被正视;对学生来说,也需要理解导师面临的科研压力和管理责任。但前提是建立透明的分工机制和合理的劳动补偿。

某教育专家指出:'理想的师生关系,应该是学术共同体而非雇佣关系。'当教授的日程表不再依赖学生的'无偿劳动',当学生的付出能获得应有认可,这种'勤奋之争'才会真正失去市场。

这场风波给高等教育敲响警钟:在追求学术产出的同时,如何构建更人性化的师生关系?或许答案不在某份作息表里,而在对每个学术参与者劳动价值的尊重之中。当教授们愿意把'帮学生改论文'的时间算进自己的日程,当学生们能理直气壮说'今天我的时间属于自己',那才是真正的学术进步。

本文图片均来源于网络,如有侵权请联系删除。