在全国城市用电量排名中,山东滨州的名字常让人感到意外——这座人口仅390万的三线城市,电力消耗长期稳居全国前四,甚至超过广州、深圳等一线城市。广州人口超两千万,深圳汇聚无数高科技企业,滨州凭什么与之比肩?答案指向一家企业:魏桥集团。

这家起源于鲁北平原的民营企业,不仅是山东最大的民企,更是滨州经济的“顶梁柱”。

2024年,魏桥集团交出一份震撼业界的成绩单:营收5585亿元,利润323亿元,缴税177亿元。其规模远超山东其他明星企业——比海尔多赚1500多亿,利润比潍柴动力高出200亿。魏桥的成长史,堪称中国民营经济的缩影:从小厂到巨头,从纺织到铝业,从能源困境到模式创新。

其核心逻辑简单却冷酷:敢赌、敢扩张、敢逆势出手。

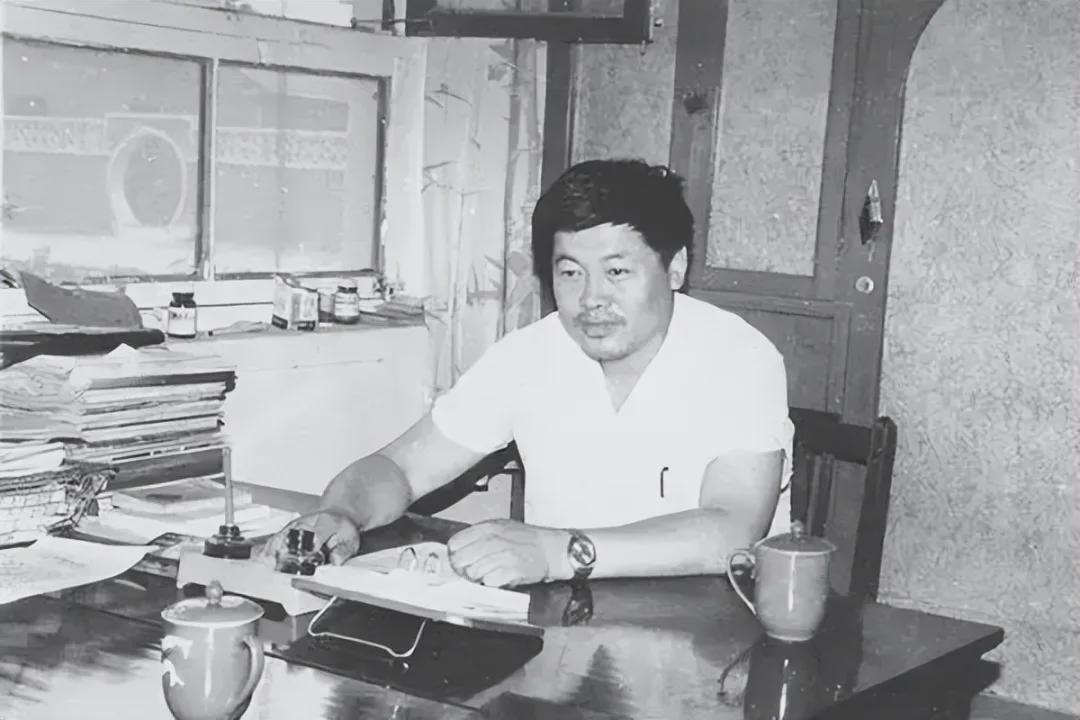

1978年,魏桥的前身邹平县第五油棉厂还是供销社下属的小厂,受制于国家统购统销政策,几乎无路可走。1981年,35岁的张士平上任厂长,这个农家子弟没有背景,却有一股狠劲:别人守着棉花干不下去,他就跨领域搞大豆油、花生油,甚至织毛巾。到1984年,企业净利润已居全国同行第一。

张士平的逻辑清晰:要做大,就不能只盯一个品种。他带领团队逐步渗透纺纱、织布领域,为魏桥的纺织帝国打下基础。

1990年代,全国纺织行业产能过剩,国家下令“压锭限产”,老牌纺织厂纷纷倒闭。张士平却选择逆势扩张:低价收购破产企业的设备厂房,趁别人放弃时大规模扩产。到1998年收购滨州一棉后,魏桥纺纱规模超33万锭;五年后,产能突破500万锭,织机4万多台,成为全球最大棉纺织企业之一。2003年,魏桥纺织在香港上市,正式走向国际市场。

张士平的成功逻辑:别人恐惧时贪婪,别人收缩时扩张。他总在低谷期出手,低价囤积资源,等市场回暖时一举拉开差距。

纺织业的成功只是第一步。1990年代末,全国缺电严重,纺织厂常被迫半夜开工。张士平决定自建电厂,尽管地方电力部门反对,魏桥的发电厂只能孤网运行、自供自用。没想到,这一限制反而造就了独特模式:自备电厂不仅解决了能源难题,还带来盈余电量。张士平瞄准电解铝行业——这一高能耗产业对电价极度敏感,魏桥的电价比国家电网低三分之一,成本优势立现。

2001年,魏桥成立中国宏桥进军铝业;2014年,超越俄铝成为全球最大铝生产商,被称为“世界铝王”。从纺织到铝业,魏桥靠电力撬开新赛道,用规模扩产、成本压缩、全产业链整合的打法迅速击败对手。

魏桥5585亿营收的背后,是一套成熟的打法:

更重要的是,魏桥与滨州深度捆绑:财政、就业、能源结构均依赖魏桥,而地方政府也给予政策、土地、电力等资源支持。魏桥几乎成了“企业即城市”的典型案例。

魏桥的成功并非没有代价:

魏桥能否从“高能耗制造”转向“绿色制造”,是决定其能否继续领先的关键。

魏桥的故事折射出山东制造业的逻辑:敢拼、能做大、善于抓机会,但也容易走上“规模依赖”路径。与海尔的品牌路线、潍柴动力的技术路线不同,魏桥走的是典型的规模和成本路线。

它证明:只要有勇气和执行力,小厂也能做到全球第一。但魏桥也提醒我们:未来中国制造不能只靠规模和成本。随着全球产业链重构,绿色低碳、技术创新、品牌价值才是决定未来的变量。

魏桥集团把一个乡镇小厂做成了全球第一的纺织巨头、世界第一的铝业巨头。它的成长伴随着破局与重生,也伴随着外界对环保和模式的质疑。但无论如何,魏桥让滨州在全国地图上有了存在感,让山东的民营经济有了底气。

企业的成功,从来不是靠运气,而是靠一代人的魄力与坚持。在一个快速变化的时代,只有不断突破旧逻辑,才能在风口与逆境中活下来。魏桥的故事,仍在继续。