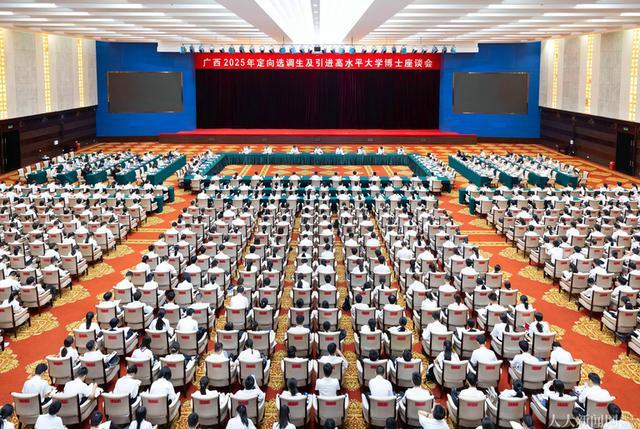

9月23日,广西2025年定向选调生及引进高水平大学博士座谈会在南宁举行。会上反复强调的“人才是发展的根本”理念,引发了一个值得探讨的问题:那些从北大、清华、人大等顶尖高校毕业的优秀学子,为何选择广西?他们又在这片热土上书写了怎样的故事?

数据显示,广西已培养选调生1.5万余名,其中定向选调生达5100余名。这些数字背后,是无数青年才俊跨越山海、投身八桂大地的生动实践。

“沉得下去,才能浮得上来。”北京大学选调生吴情操的这句话,道出了基层工作的真谛。14年前,这位北大毕业生初到广西时也曾迷茫,但如今已成长为梧州市龙圩区委书记。他带领全区推动产业转型、改善民生,用行动诠释了“把论文写在大地上”的北大精神。

像吴情操一样,许多选调生将第一站选在县、镇、村等基层单位。“00后”女生陆俏婷2022年毕业后,主动到都安瑶族自治县高岭镇三联村担任党总支部书记助理。从城市到乡村,从理论到实践,这种转变虽充满挑战,但选调生们普遍认为:“这是值得的选择。”

清华大学选调生沈国章现任忻城县县长,他主导的蚕桑产业项目交出亮眼成绩:桑园增产13.5%,养蚕成活率提升25%,成功打造全国唯一的蚕桑类国家现代农业产业园。他感慨:“老乡那句‘喝完粥再走’,让我真正体会到这份事业的崇高意义。”

近三年,广西选派500多名选调生参与平陆运河等重大项目建设。这条被誉为“新世纪三峡工程”的运河,连接西江与北部湾,打通西南地区出海水道。项目需要视野开阔、能力过硬的人才,而选调生群体恰好符合这一要求。

中国人民大学选调生李耀杰的成长轨迹颇具代表性:从人民法院跟班学习,到驻村攻坚,再到多岗位锻炼,十年间实现从学生到自治区高级人民法院刑三庭副庭长的跨越。这种现象并非个例——省直机关的选调生大多拥有丰富基层经历,这种“先下后上”的培养模式,使他们更能理解政策、服务群众。

哈尔滨工业大学博士李长炙今年入职广西医科大学,他坦言:“‘一人一策’政策如同一把钥匙,为我打开了通往广西的大门。”广西为高端人才提供科研支持、岗位适配和生活保障等全方位服务,形成“北上广研发+广西集成+东盟应用”的独特模式,让人才在八桂大地就能对接全球资源。

“广西打开门就是越南,走两步就到东盟。”自治区党委书记陈刚的这句话,揭示了广西的区位优势。通过区校合作,中国人民大学与广西共建研究院,打造连接学术资源与地方实践的智库;哈尔滨工业大学定点帮扶金秀瑶族自治县,十年间派出1000多名师生注入“哈工大智慧”;中山大学更是将广西视为“第二故乡”,434名中大选调生在此扎根,成为除广东外的第一选择。

从青秀山下到邕江之畔,从桂林山水到北部湾畔,选调生的足迹遍布八桂大地。他们在基层挥洒汗水,在项目一线建功立业,在机关参与决策,在科研岗位攻坚克难,在区校合作中架桥铺路。这既是广西选调生的成长路径图,也是“人才强桂”战略的生动写照。

未来,广西将以更开放的姿态、更优越的环境、更精准的政策,聚天下英才而用之,加快建设面向东盟的国际人才高地。因为这里深信:人才在哪里,未来就在哪里。

(来源:八桂微言)