两艘航母同时建造,四号舰与五号舰,究竟谁将拥有12万吨级的庞然巨物?这一话题近期成为外媒热议的焦点。卫星图像与建造动态的曝光,让中国第五艘航母的发展路线图逐渐清晰。两艘新舰同步推进,背后究竟隐藏着怎样的战略考量?

有分析认为,五号舰或将采用核动力系统,这一猜测引发了全球对中国造船速度的广泛关注。南北两岸的造船厂同步加速,虽然地点未变,但新舰的轮廓明显拉长,尤其是“直壁舰岛”的新造型,让人不禁猜测下一代重型航母即将亮相,排水量或将调整至12万吨左右。

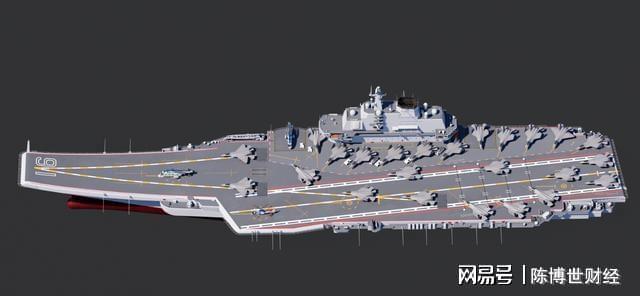

福建舰,作为中国迈向大型航母的重要试验平台,不仅改进了甲板设计,还融入了诸多创新元素。与辽宁舰、山东舰的滑跃起飞方式不同,福建舰集成了电磁弹射与自动化系统升级,这一尝试在中国航母建造史上极为罕见。

福建舰配备的两部升降机一直是外媒关注的焦点,认为与美国航母相比仍有提升空间。而第三台弹射器与飞机等待区空间交叠的问题,也引发了广泛讨论。这些细节上的挑战,只能寄希望于后续大型航母的改进中逐步完善。

目前,关于“四号舰”与“五号舰”是否同时推进,官方尚未明确确认,相关消息主要来源于外媒与网络。

建造速度的背后,实则是动力系统的较量。若五号舰真的采用核动力,将直接对标美国福特级航母的后续布局。届时,新一代舰载机包括六代机,将拥有更广阔的海上行动范围。若排水量提升至12万吨,空间、动力与作业效率都将得到显著提升。

相比之下,四号舰更像是福建舰的升级版,被视为“过渡款”。它在排水量、电磁弹射器数量与飞行甲板面积等方面均对标美国大型航母,动力方面则可能更为稳健,核动力与蒸汽混合动力均在考虑范围内。

水泥航母上出现的带烟囱舰岛,被视为四号舰的试验试点。通过加高舰岛、调整结构,完善雷达与通讯设备布局,不仅改变了外观,更在现场测试舰载设备,为未来更大平台奠定基础。对于东亚航母体系而言,这种平台类似于美国早期企业级升级时的技术积累。

美国航母的发展经验一直被中国视为宝贵教材。从小鹰级到企业级,再到尼米兹与福特级,每次吨位的增加都伴随着新一代战机的需求。中国同样遵循这一规律,先让福建舰站稳脚跟,再考虑打造更大吨位的航母。

六代机的成功试飞,对航母的匹配要求提出了更高标准。到了2030年代,随着大批装备服役,老平台将难以满足需求,新平台需考虑长期使用。因此,在设计时需留足大空间,提前预留技术升级接口。

在四号舰与五号舰的布局上,特意考虑了未来可能需要的调整,为新型舰载弹射器与综合作战系统预留了变动空间。

若四号舰继续推进,其配置、航电系统与动力装置等或将直接对标传说中的五号舰规格。如此一来,即便没有五号舰,四号舰也能达到下一代航母的水平。

美方福特级航母同样面临类似难题。六代机出现后,老平台成为“瓶颈”。未来20年,美国不得不在福特级基础上进行扩展,升级动力系统、增加吨位成为必然选择。其中,核反应堆功率问题尤为关键,需同步进行多项大改造以支持更大甲板与更快航速。

航母的前行速度与海洋科技的准备工作紧密相连。有些国家偏好小巧多用途的舰艇,但大型舰艇仍能提供更丰富的空中支援、更持久的打击能力与更强的补给实力。中国同时推动两款新型航母,表明其方向已定,不同的动力配置与布局方式均为未来全方位装备需求量身定制。

对中国而言,大型航母并非盲目跟风或炫耀技术的新花样。新平台为各种可能性打开了大门,预留了大量空间,使技术升级变得更为轻松。六代机、大型无人机与远程打击武器等因素均在推动航母设计不断调整优化。无论哪一艘更大、更先进,归根结底都是在体系持续升级中应运而生的。

根据现有卫星照片与相关新闻来看,中国在两个地点的造舰速度并未减缓。一艘舰体完成后,许多配套系统也在同步推进,包括动力舱、甲板设备与战斗信息中心等。每一步细节调整都是为了找到最适合未来装备的平台。

两艘大船代表着不同发展阶段的需求,这种设计思路与美国之前的“逐步升级”颇为相似。但中国的流程调整更为迅速,测试、定型、布局与生产基本上都在同时展开。如今,南北两边都具备了大批量、快速完成新型平台的能力。

外界将继续猜测四号舰与五号舰的最终面貌。但对造船厂的工程师们而言,船体、动力系统与配置等均需紧跟下一步装备的使用节奏推进。这种追赶与成长直接关系到未来十年全球海军的局势走向。

眼下,这些谜底尚未被官方揭晓。但各种细节拼凑在一起,外媒也在不断分析,相关信息持续刷新。也许没有哪一艘船能一下子解决所有难题,但每当新舰问世,都在让中国航母的未来变得更加广阔。