犹太民族的来历始终笼罩着神秘面纱。传统认知将其起源定位于中东两河流域,但中国唐代史书中的记载却揭示出截然不同的历史图景——中亚游牧帝国可萨汗国集体皈依犹太教的事件,正挑战着单一血统论的学术框架。这些尘封千年的东方文献,如何改写我们对犹太文明发展轨迹的认知?

根据《圣经》记载,亚伯拉罕率领族群从美索不达米亚的乌尔城启程,穿越幼发拉底河平原抵达迦南地。当饥荒席卷这片应许之地时,雅各家族被迫南迁埃及,却在法老统治下沦为建筑奴隶。摩西带领以色列人出埃及的史诗旅程,最终在巴勒斯坦建立王国,耶路撒冷圣殿成为犹太文明的精神核心。

罗马帝国镇压犹太起义后,第二圣殿被毁引发的「大流散」成为关键转折点。犹太人带着《托拉》卷轴和宗教仪式,散居于地中海沿岸与欧洲各地。这种强调中东血统延续性的叙事,在《塔纳赫》与西方史学著作中反复强化,塑造了犹太民族作为「流散者」的集体记忆。

但历史真相远比单一叙事复杂。巴比伦之囚时期已有外族人加入犹太社群,罗马时代地中海贸易更促使大量皈依者涌入。塞法迪犹太人与阿什肯纳兹犹太人的分化,暗示着文化融合早已超越血统边界。中国古籍的记载,恰恰为这种多元性提供了东方视角的佐证。

唐代《新唐书》对可萨汗国的记载,揭开了中亚游牧帝国集体皈依犹太教的惊人历史。这个控制着伏尔加河与顿河贸易要道的突厥政权,在8世纪通过宗教辩论选择犹太教作为国教,以此平衡拜占庭基督教与阿拉伯伊斯兰教的双重压力。

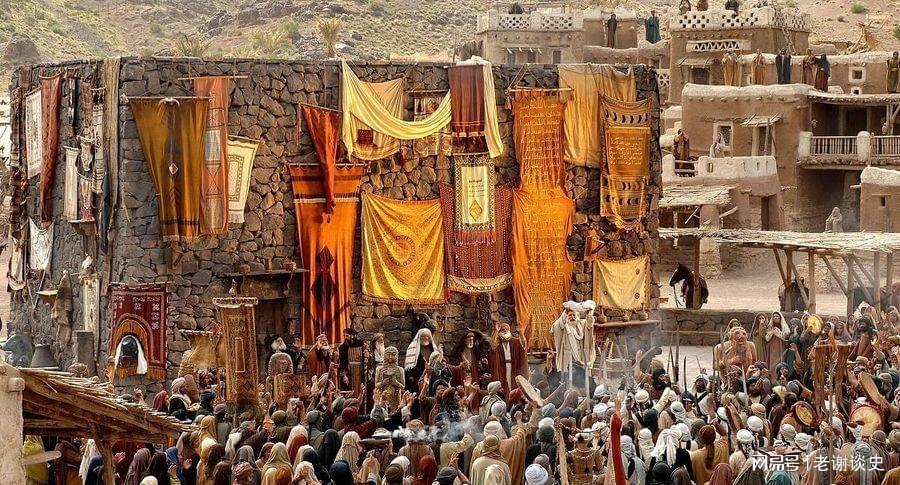

汗国首都阿提尔(今阿斯特拉罕附近)呈现独特的文明景观:希伯来文书写的官方文件与突厥语并行使用,银器市场上犹太商人与斯拉夫奴隶贩子比邻而居,七千常备军与花剌子模卫队共同守护着这个百万人口的帝国。可萨统治者实行的双王制——军事可汗与宗教大祭司分权而治,更彰显其政治智慧。

皈依过程充满戏剧性:740年布尔汗可汗驱逐萨满巫师后,犹太、基督、伊斯兰三教代表展开激烈辩论。当《塔纳赫》的教义最终胜出时,整个汗国开始系统学习希伯来语,铸造刻有「摩西是上帝使者」的货币。这种自上而下的宗教改革,使可萨成为当时规模最大的犹太政权。

唐代旅行家杜环在《经行记》中详细记录了可萨人的游牧生活:冬季迁徙时,牛群踩着积雪开路,帐篷群在草原上形成移动城市。汗国通过丝绸之路与中国保持间接联系,怛罗斯战役后的唐军俘虏,将中亚见闻带回长安。《唐会要》记载的可萨与铁勒部族关系,以及丝绸之路上流动的商队,都印证着这个帝国的繁荣。

汗国经济呈现多元特征:里海渔民撒网捕鱼,顿河船夫拉纤卸货,黑海沿岸则活跃着奴隶贸易。墓葬考古发现斯拉夫人与蒙古人混居的痕迹,七人贸易法庭中基督教与伊斯兰教代表的参与,都显示着这个犹太政权的包容性。当965年罗斯人攻陷阿提尔时,散落的居民带着融合文化向东欧迁徙。

历史学家桑德通过梳理《新唐书》等文献指出,可萨难民与东欧犹太社区的通婚,直接影响了阿什肯纳兹群体的基因构成。最新DNA研究显示,该群体携带显著的中亚遗传标记,印证了可萨元素在犹太历史中的渗透。这种文化扩散模式,与单纯的中东迁徙论形成鲜明对比。

基因证据与历史文献的双重验证,促使学界重新审视犹太复国主义的基础叙事。当DNA分析揭示东欧犹太人10%的中亚血统时,传统上强调巴勒斯坦血统纯正性的观点遭遇挑战。可萨案例证明,犹太身份的形成是文化认同与基因融合共同作用的结果。

中国史书提供的外部视角,打破了西方史学对犹太起源的单向度解释。当《通典》记载可萨与阿拉伯的边境谈判,当杜环描述游牧部落围着篝火跳圆圈舞时,我们看到的不仅是一个帝国的兴衰,更是文明通过皈依与融合实现传承的生动范例。这种多元史观,或许才是理解犹太文明韧性的关键所在。