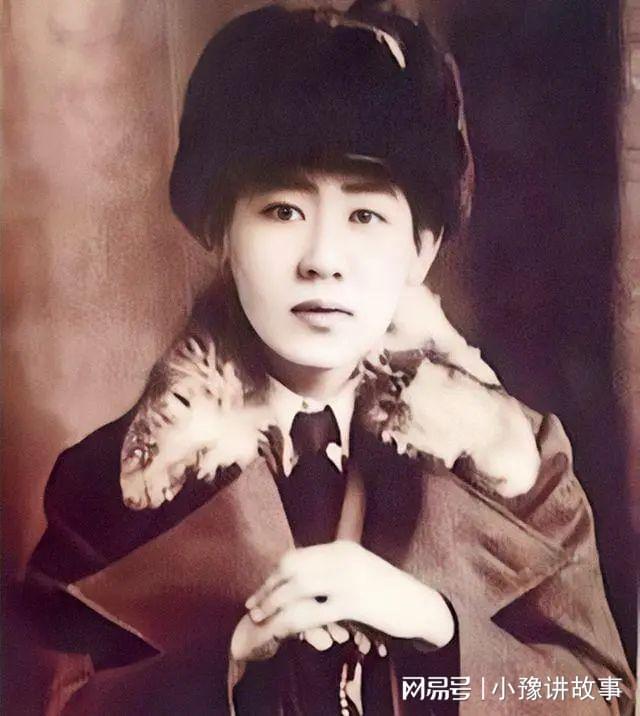

2007年深秋的北京胡同,85岁的金默玉坐在藤椅上,沐浴着温暖的阳光。电视里正播放着一部清宫剧,当小太监跪地高喊“喳”的瞬间,老人忽然笑出声来,银白的发丝在阳光下轻轻颤动:“这编剧啊,真是没见过真王府的样子。”

她指尖轻轻摩挲着祖传的景泰蓝烟嘴,眼中仿佛盛满了百年的光阴。作为末代肃亲王善耆的第十七女,这位亲历王府兴衰的老人,比任何史书都更懂得那些被影视剧扭曲的细节。

一、“格格”非随意,皇帝之女有专称

“电视剧里总把皇帝的女儿叫格格,这错得离谱。”金默玉常对着采访机认真纠正。她屈指轻敲茶几,声音里带着老派的严谨。

据《清史稿》记载,自清太宗起,皇室女性的称谓便有了严格的规制。正宫皇后所生之女称为“固伦公主”,品级等同亲王;嫔妃所生则称为“和硕公主”,对应郡王。

“格格”其实是王爷之女的专称,还分三六九等。亲王之女称为和硕格格,郡王之女称为多罗格格,到了镇国公之女,才笼统地称为格格。金默玉特别强调:“要读平声,短促干脆,不是拖着长音的‘格——格’。”

更鲜为人知的是,王府里的称呼从不用“额娘”。“正夫人我们叫‘奶奶’,生母则称‘娘’。”她回忆道,“那些影视剧里不分亲疏乱喊,我们听着都觉得新鲜。”

二、“嗻”非“喳”,规矩藏于语气之中

谈及影视剧中太监的应答,金默玉总会起身模仿。她微微躬身,尾音轻轻上扬:“是‘嗻’,不是‘喳’。”

这个满语词汇意为“遵命”,发音轻柔却坚定,既显恭敬又不失尊严。她解释道:“王府里的规矩大得很,仆人回话要温声细语,哪有扯着嗓子喊‘喳’的道理?”

真实的王府礼仪,远比影视剧中的刻板表演更为细密。吃饭时筷子不能过界,说话要含胸垂眸,就连咳嗽都得用帕子掩住唇畔。金默玉记得,大姐教她“蹲安”时,要求裙摆落地必须成完美的弧度。

“规矩是刻在骨血里的,犯不着像电视剧那样勾心斗角。”她叹气说道,“王府里的人连大声说话都怕失仪,哪来那么多明争暗斗?”

三、王府黄昏:从铁帽子王到饭团度日

1918年金默玉出生时,肃亲王府已迁至旅顺。这座世袭罔替的铁帽子王府,曾在北京拥有三进九院的宏伟建筑,如今却只剩灰砖院落的残影。

父亲善耆是清末政坛的特殊人物。他支持光绪维新,与庆亲王奕劻屡起争执,因“君主立宪”理想破灭而郁结难舒。1915年病逝前,他将38个子女分批送往国外,盼他们“学习新知”,却没料到会酿成悲剧。

4岁丧父后,王府迅速衰败。从北京运来的绸缎断了供给,仆人们陆续离去,金默玉的午餐也从山珍海味变成了日本学校的饭团。但正是这份清贫,让她挣脱了礼教的枷锁。

“我讨厌那些繁文缛节,更向往穿校服骑自行车的生活。”她在日本法政大学读书时,偷偷学跳舞、看电影,成了王府里的“异类”。

四、决裂川岛芳子:被时代扭曲的姐妹情

提到大姐川岛芳子,金默玉的指尖会在烟嘴上停顿片刻。这个被父亲送给日本特务川岛浪速收养的姐姐,是她一生的痛。

1941年从日本归来,金默玉在东四九条的深宅见到了“金司令”。川岛芳子身边围着政客与戏子,抽屉里藏着枪,眼神里全是戾气。“她让我喊芳子姐,可我只觉得陌生。”

争执最终爆发。当川岛芳子的军刀抽在她肩头时,金默玉倔强地抬头:“我学法律懂是非,绝不会跟着你走歪路!”这场决裂,为她1958年的牢狱之灾埋下了伏笔。

在秦城监狱的15年里,金默玉从未怨恨过任何人。出狱后她坦言:“她是被时代扭曲的可怜人。父亲若泉下有知,定会气得摔了玉扳指。”

五、从格格到普通人:在烟火气中重生

1973年出狱后,金默玉在廊坊开了家川菜馆。系着围裙颠勺时,她终于摆脱了“十七格格”的枷锁。“这两个字太重了,压得人喘不过气来。”

此前一年,她与画家马万里的婚姻历经考验。这个比她大20岁的男人,曾用《芦苇图》打动她,却在她入狱后苦等15年。重逢时,马万里拿出刻着“奇玉”的印章:“你还是肃王府的奇女子。”

1996年,78岁的金默玉创办了爱心日语学校。她坚持让日本友人出资,理由掷地有声:“要让孩子知道,苦难该成为铺路石,而不是绊脚石。”

那时的她,早已不是王府里的格格。她会为菜价计较,会和学生说笑,唯有在纠正历史谬误时,才显露出骨子里的认真与执着。

六、最后的纠偏:让历史回归真实

晚年的金默玉成了“活历史”。1959年第一次走进故宫,望着太和殿的蟠龙柱,她忽然落泪。“奶妈说皇帝上朝时山呼海啸,其实哪有那么夸张?”

她见过的王府,没有影视剧中的奢华靡费。善耆虽为亲王,却因支持新政耗尽家财,子女们连学费都要凑。“所谓皇族,不过是被制度困住的人罢了。”

2014年春,病床上的金默玉翻出了1941年的日本笔记本。扉页上“愿做自由的风”的字迹已褪色,恰如她一生的写照。5月26日,这位“清朝最后一丝风”悄然离去。

临终前她叮嘱侄孙:“别写得太传奇,我只是个努力活成普通人的格格。”

如今清宫剧仍在热播,那些“格格”“喳”的谬误依旧流传。但在北京胡同的老辈人口中,“十七格格”的故事还在延续——她用一生告诉我们,真实的历史从不在戏说里,而在亲历者的记忆中。