南京又一次“扩圈”:908亩新校区落地无锡,3万师生涌入高淳,未来的城市版图正在被谁改写?

开学季总是热闹非凡,但今年的热闹却显得格外不同。9月12日,南京邮电大学无锡校区在惠山区正式开工,这一新校区选址靠近沪宁城际和几条铁路枢纽,规划占地908亩,总建筑面积约35.2万平方米。一期工程预计2027年投入使用,办学规模规划约1万人,拟设未来信息、智能软件、工业互联网、互联网金融和国际学院等五个二级学院,涵盖11个本科专业。这些数字背后,是南京高教资源版图的一次重大改写。

不仅如此,高淳地区的变化更像是一场集中式试验。9月13日,天平学院在南京高职园正式启用,南京理工大学紫金学院高淳校区迎来了3300余名新生,南京航空航天大学金城学院也进入试运行阶段。再加上已经投用的几所院校,高淳“大学城”已有五所高校入驻,近3万师生在这里学习生活。值得注意的是,高淳并非单纯的校园堆叠,其靠近石臼湖和宁高城际的地理位置,使得职业教育与当地产业对接成为可能。

面对这些扩张,人们不禁要问:新校区到底是在为学生提供更多选择,还是在做城市扩张的“名片工程”?其实,这两者并不矛盾。从学校角度看,异地校区能迅速扩大办学空间,增强科研和产教融合的可能性,这对于像南邮这样的学校来说是实力延展的自然路径。从城市角度看,大学带来的不仅是学术能量,更是消费、住房、交通、医疗等一系列需求,这些都能拉动地方经济。然而,我们也必须直面问题:师资如何跟进?服务配套如何同步?毕业生的就业路径是否真的与当地产业深度绑定?这些都是决定新校区能否长期成功的关键。

我身边有朋友在高校工作,他们最近在讨论同一个现象:扩校区的声音很大,但真正吸引人的,是“质”而不仅仅是“量”。一个朋友的孩子在报考时就很纠结,他说如果选择异地校区,可能意味着四年生活圈、实习资源和就业网络都不一样。另一个朋友在高淳做产业园规划,她的担忧是交通与生活配套跟不上,会让师生短期内感到不便,长期则可能影响人才留存。说白了,硬件到位只是开始,软实力才是留人的关键。

那么,这些扩张对普通家庭和年轻人意味着什么?我建议看三件事:看师资和教学资源是否实质跟进,而不是只看楼盖得多漂亮;看校企和地方产业的对接深度,尤其是实习和就业通道是否清晰;看城市配套是否做到公共交通、医疗和住房的基本承接。举个我同事家孩子的例子,他选择的正是一个与本地制造业合作紧密的专业,到校后三个月就进入企业实习,毕业时直接留在当地,这样的路径比单纯的“知名度”更能带来确定性。

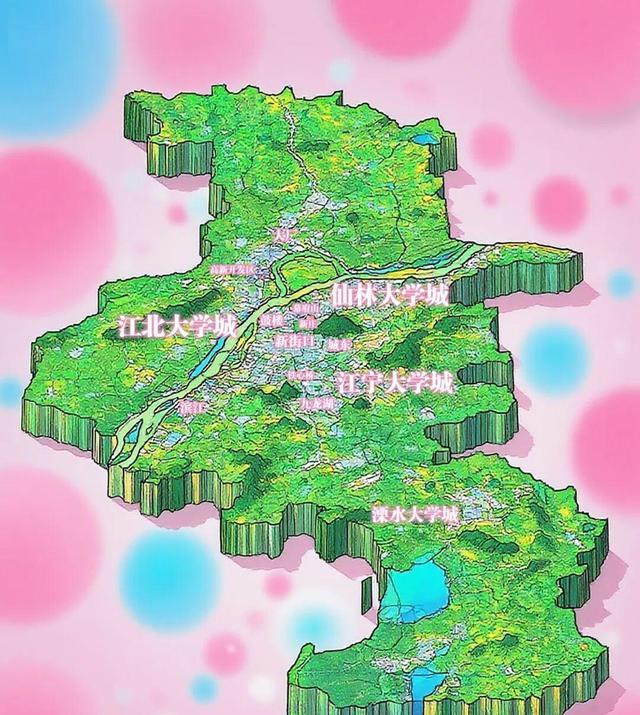

从城市层面来看,南京这波动作也透露出一个信号:高教资源正在向城市空间更大胆地渗透。南大的多个校区扩建、南邮在外市建校、以及高淳的大学城,这些都说明了一个现实:城市在用教育补齐发展短板,用高校带动区域功能重塑。未来几年,我们可能看到更多“校园经济圈”崛起,也可能看到新的人才聚集地从中心城区向周边跃迁。对普通人来说,这既是机遇,也是决策时需要衡量的风险。

最后,关于走向和建议,我个人觉得短期里会是学校与地方的双向试探,几年内会出现成败两类样本。城市和学校需要在规划阶段就把师资、产业、交通和生活配套一起算清楚,家长和学生在选校时也要把就业通道和实习资源作为重要衡量标准。反正我是这么觉得:新的校园不该只是“名片”,更该是能把学习、生活和职业连成一条线的真实场景。

你身边有没有因为这些新校区而改变择校、就业或买房计划的例子?说说你的观察和判断,大家互相参考一下。