28日,在日本富士电视台的一档节目中,围绕“当选首相后是否会继续参拜靖国神社”的问题,五名自民党总裁候选人形成了三个明显不同的阵营,靖国神社争议再次成为舆论焦点。

高市早苗在节目中明确表示:“(战犯)一旦服刑就不再是罪犯了。我仍然想为他们祈祷。无论身在何处,我都想为他们祈祷。”虽然她没有直接说明是否会参拜靖国神社,但强调了将继续参拜的立场,并明确反对“分裂神社”的提议。

小泉进次郎和小林鹰之则采取了较为模糊的立场,表示就任首相后将“酌情决定”是否参拜靖国神社。这种表态既未完全否定参拜的可能性,也未明确支持,体现了中间派的谨慎态度。

林芳正的立场则更为鲜明,他强调:“营造一个让包括皇室在内的所有人都能祈祷的环境是政治家的责任。”为此,他明确表达了对将甲级战犯的牌位从靖国神社移出的积极态度,试图通过此举缓解参拜靖国神社引发的外交争议。

茂木敏充也提出了类似观点,表示:“我们需要考虑采取措施,让所有人都能前往参拜。”这一立场与林芳正的提议有一定契合度,均旨在通过调整参拜对象来扩大参拜的包容性。

要理解林芳正提议的合理性,需从靖国神社的历史说起。靖国神社的前身是1869年8月6日建立的东京招魂社,最初用于纪念在明治维新时期戊辰战争中为恢复明治天皇权力而牺牲的3500多名反幕武士。1879年,明治天皇将其改名为靖国神社,“靖”字寓意安定,体现了对国家稳定的期望。

此后,靖国神社开始供奉历次战争中为日本战死的军人及军属,包括对外侵略战争中的死者。日本兵战死前常喊“靖国神社再见”,反映了其作为军事信仰中心的地位。然而,1945年日本战败后,盟军占领当局曾准备废除这一军国象征。随后,根据日本战后宪法第20条规定的政教分离原则,靖国神社改组为宗教法人,得以继续存在。

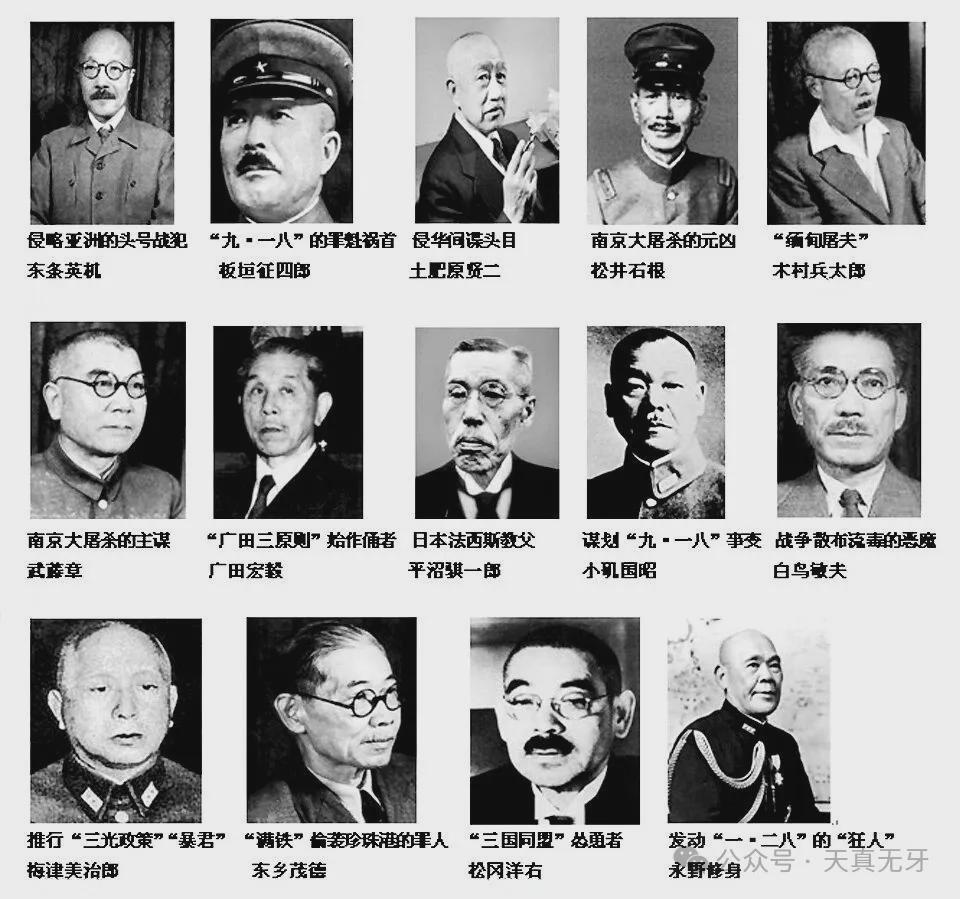

1978年10月,靖国神社宫司松平永芳擅自将东条英机等14名甲级战犯的名字列入合祭,这一举动彻底改变了靖国神社的性质。从那以后,昭和天皇裕仁再也没有参拜过靖国神社,此后50年历任日本天皇均未参拜,显示了这一事件对皇室参拜传统的深远影响。

甲级战犯的合祭不仅引发了皇室的抵制,也屡次导致外交危机。过去几十年间,日本政客多次提出将甲级战犯牌位移出靖国神社,但均遭到靖国神社及其支持团体的强烈反对。

2005年,日本前首相中曾根康宏曾提出“分祀”方案,即将甲级战犯牌位移出靖国神社单独祭祀。然而,靖国神社坚决拒绝,声称“将14名甲级战犯分开祭祀的事情永远不会发生”,并强调这是“宗教信仰事务”。

2007-2008年福田康夫内阁时期,时任首相福田康夫曾建议设立一个没有宗教背景的国立悼念设施,以替代靖国神社的参拜功能。这一提议同样遭遇自民党内和“日本遗族会”的强烈抵制。

2014年,“日本遗族会”福冈分会通过决议,正式提请靖国神社将甲级战犯移出分祀。作为靖国神社主要支持团体的分会首次表态支持分祀,但靖国神社仍以“灵魂不可分割”为由继续抵制。

靖国神社主张,一旦灵魂被合祀,就成为一个不可分割的整体,无法移除。这一说法看似基于宗教信仰,实则另有隐情。真正的理由在于,靖国神社及其支持者对整个二战历史持有一种修正主义的看法。他们将日本的侵略行为美化成“自卫”和“解放亚洲”的正义事业,在此背景下,甲级战犯被奉为“为国捐躯的英雄”,而非侵略的元凶。

因此,移出战犯牌位在某种程度上意味着否定其背后的整个历史观,这是他们根本无法接受的。

林芳正提出“将甲级战犯的牌位从靖国神社移出”,显示了其政治勇气。然而,以他的政治实力,恐怕难以实现这一目标。靖国神社及其支持团体的抵制力量强大,且参拜靖国神社的问题早就不只是“甲级战犯的牌位”了,而是靖国神社这个军国主义象征本身。

要真正解决参拜靖国神社引发的争议,可能需要更全面的历史反思和政治改革。