以下文章来源于环球科学 ,作者环球科学

本文转载自公众号“环球科学”(id:huanqiukexue)

图片来源:unsplash

在浩瀚的历史长河中,中国古代天文学家以惊人的毅力与精确度,记录下众多天象事件。这些珍贵的记录不仅构成了独特的历史档案,也为现代天体物理学研究提供了宝贵线索。其中,一个600年前的神秘天文事件,曾让科学家困惑多年,如今终于揭开面纱。

撰文 | Mark Thompson

审校 | 时小舟

编辑 | 黄雨佳

中国古代天象记录,是现代天体物理学研究中的瑰宝。自秦汉以来,中国天文学家便以高度一致性与准确性,记录了包括“客星”(短暂出现的明亮天体)、彗星、日月食及行星合相在内的各种天象。这些记录往往早于西方数百年,成为研究天文事件的重要数据来源。然而,解读这些古代文献并非易事,需跨越语言障碍、坐标转换及简略描述的解读难题。成功破解者,能为天文研究提供关键数据;未解之谜,则可能延续数百年。

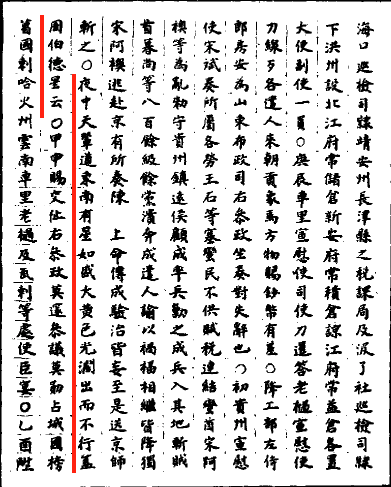

公元1408年10月,一个神秘的天文事件被载入《明太宗实录》:“夜,中天辇道东南有星如盏大,黄色光润,出而不行,盖周伯德星云。”这描述了一颗静止的黄色天体,连续十余天可见。按现代星图,其位于天鹅座与狐狸座交界处的辇道星官附近,特征符合新星:亮度大(星等约-4至0),色彩稳定,光变曲线持久平稳。这一600年前的谜团,至今仍是解读历史天文记录的挑战。

《明太宗实录》中的相应记载丨中国哲学书电子化计划

近期,由中国科学技术大学博士后研究员杨伯顺带领的天文学家团队,揭开了这一谜团。新发现的《贺瑞星表》,由翰林学士胡广在客星出现数周后撰写,提供了更详细的信息。

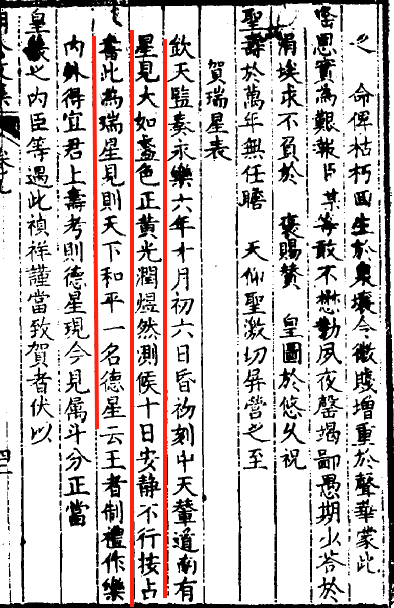

《贺瑞星表》中记载:“钦天监奏,永乐六年十月初六日昏初刻,中天辇道南有星见,大如盏,色正黄,光润煜然。测候十日,安静不行。按占书,此为瑞星,见则天下和平,一名德星。”

《胡文穆公文集》中的相应记载丨中国哲学书电子化计划

《贺瑞星表》的出现,消除了对记载真实性的疑虑,也揭示了文献传抄中的表述差异。中国天文学家在向皇帝呈报天象时,会选用褒义词,如“黄”“光润”,避免不吉利措辞,同时保留天象观测的珍贵细节。

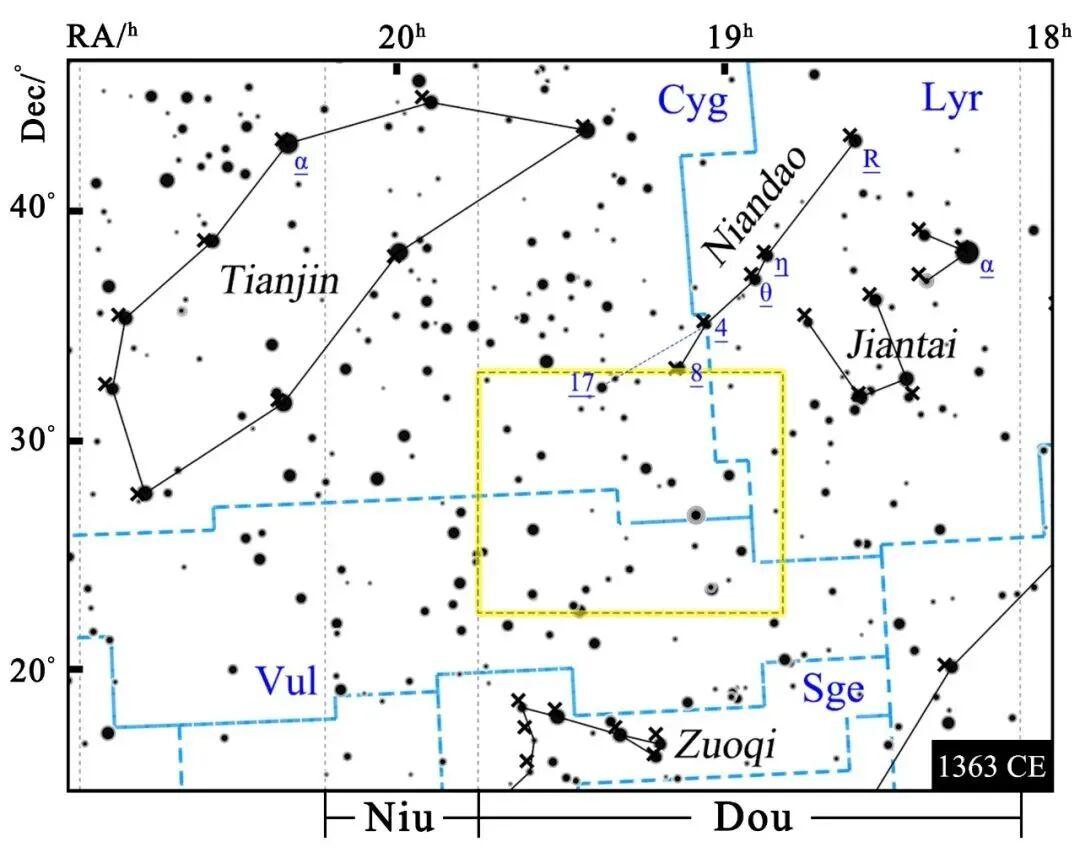

研究团队认为,基于“测候十日,安静不行”的描述,这很可能是恒星瞬变事件,而非彗星。其恒定的光变曲线表明,这是一种具有平稳特征的特殊新星。尽管记载中的“色正黄”需谨慎解读,因古代颜色术语有限,但该天体在明亮的银河系中清晰可见,亮度足以让朝廷官员观测和讨论。科学家估计,其亮度大于2个星等,且“周伯星”一词专指亮度极高的天象。亮度持久、颜色可见的特征,结合钦天监的隆重记载,说明这颗1408年的新星极为重要。

杨伯顺团队寻找1408年新星的区域丨原论文

研究团队确信,他们终于揭开了1408年天文事件的真相,尽管无法百分百确定。杨伯顺及其团队通过研读新发现的原始文献,结合现代恒星物理学理论,将尘封数百年的谜题转化为远古星体事件的宝贵科学数据。这一突破表明,恰当解读中国古代天象记录,能让我们更好地了解新星的特征与恒星的演化。这颗1408年的新星,与1054年的蟹状星云超新星等已确证的中国古代客星,共同证实了历史天文观测的重要性。

https://www.universetoday.com/articles/astronomers-identified-the-lost-star-of-1408or-have-they

本文经授权转载自环球科学(ID:huanqiukexue),如需转载请联系newmedia@huanqiukexue.com。 欢迎转发到朋友圈。