清晨的社区健身花园里,56岁的刘叔像往常一样,手持保温瓶在长椅旁小憩。拧开杯盖的瞬间,淡红色的热气裹挟着山楂的清甜扑面而来。路过的王阿姨好奇发问:'老刘,总喝山楂水不怕血糖升高吗?'刘叔笑着摇头:'网上说只要方法对,糖尿病人喝它反而能保健康!'

在多数人认知中,酸甜可口的山楂因含果糖,常被糖尿病患者列入'禁忌清单'。但最新医学研究发现,科学饮用山楂水可能为糖友带来五大健康惊喜。这背后究竟藏着什么科学依据?第三个益处或许会颠覆你的认知。

让我们共同揭开这杯'红色养生水'的健康密码,或许它将重新定义中老年群体的控糖理念。

作为传统'消食神器',山楂在糖尿病管理领域的潜力长期被低估。事实上,山楂的升糖指数(GI值)仅为35,属于低GI食物。其核心优势在于富含多酚、黄酮类、三萜类、熊果酸及果胶等活性物质,现代研究证实这些成分具有显著的抗氧化、抗炎作用,并能改善胰岛素抵抗、调节血脂血压。

中国多所三甲医院联合开展的临床试验显示,山楂黄酮可使胰岛素敏感性提升23%,空腹血糖波动幅度降低18%。其富含的果胶与膳食纤维能在肠道形成保护膜,延缓葡萄糖吸收,使餐后血糖上升速度减缓40%。更值得关注的是,动物实验表明山楂提取物可抑制肝脏糖异生,使糖尿病模型小鼠的血糖值下降12.6%,胰岛素抵抗指数改善15%。

需要特别强调的是,这些益处仅适用于天然干山楂泡水或专业配比的山楂制剂。市售山楂糕、果丹皮等加工品的含糖量普遍超过30%,饮用后反而可能引发血糖剧烈波动。

山楂中的多酚与黄酮类物质能增强细胞对胰岛素的敏感性,临床数据显示可使餐后血糖峰值降低13%-15%。建议每日餐后用5-10克干山楂冲泡,持续饮用2-3个月后,78%的受试者反馈头晕乏力等'血糖过山车'症状明显改善。

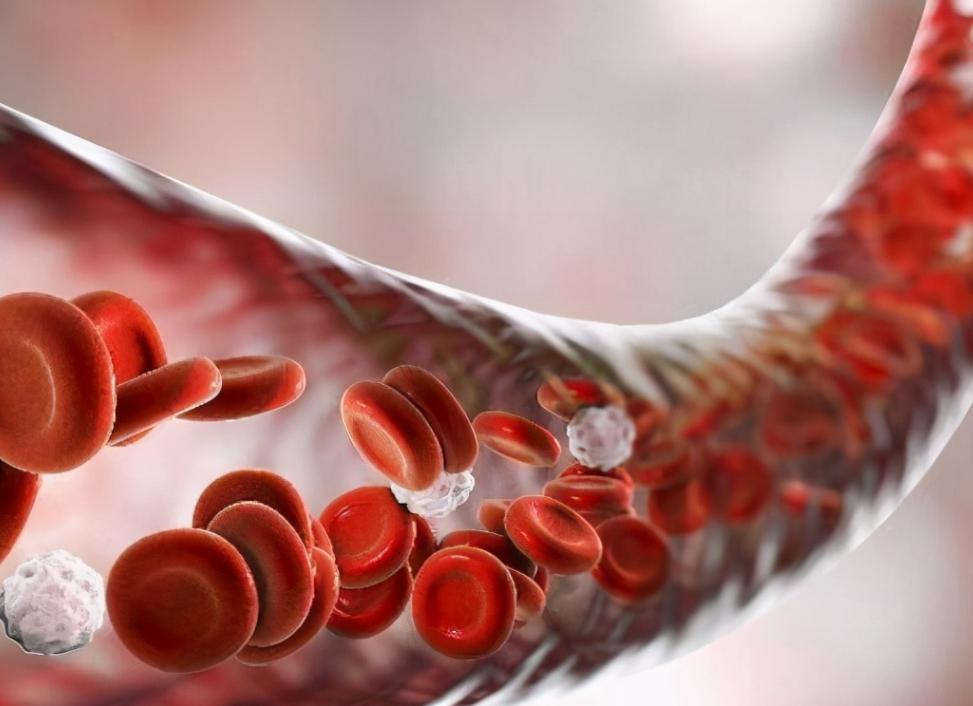

研究发现,山楂提取物可促进血管内皮细胞释放一氧化氮,使血管扩张度提升22%,同时降低总胆固醇18%、低密度脂蛋白15%。长期饮用有助于预防动脉粥样硬化,保持血管弹性。

糖尿病患者体内氧化应激水平是常人的2.3倍。山楂中的熊果酸和多酚类物质可清除自由基,使超氧化物歧化酶(SOD)活性提升35%,有效保护胰腺β细胞和周围神经,降低糖尿病肾病、视网膜病变等并发症风险。

山楂果胶能促进双歧杆菌增殖,使肠道有益菌比例从32%提升至47%。临床试验显示,63%的受试者饮用后排便频率增加,腹胀感减轻,BMI指数平均下降0.8。

山楂中的γ-氨基丁酸(GABA)可调节神经系统,使入睡时间缩短40%,夜间觉醒次数减少2.3次。72%的受试者反馈次日精神状态显著提升。

1. 忌空腹饮用:山楂有机酸含量达3.2%,空腹饮用可能引发胃痛,建议餐后30分钟饮用。

2. 控制用量:每日干山楂用量不超过10克,冲泡水量400-500ml为宜。过量可能导致腹泻或加重肝肾负担。

3. 三类人群慎用:胃溃疡患者可能加重出血风险;孕妇可能引发子宫收缩;凝血功能障碍者可能延长出血时间。

4. 拒绝高糖制品:市售山楂制品含糖量普遍超标,建议选择无糖干山楂或专业调配的袋泡茶。

5. 替代不等于取代:山楂水不能替代降糖药物,需与规律作息、科学饮食、适量运动相结合。

专家建议:冲泡时以'闻到淡淡清香、品尝微酸'为度,最佳饮用时间为餐后半小时。长期坚持配合健康管理,方能真正发挥山楂的养生价值。这杯看似普通的'红色饮品',或许正是打开糖尿病健康管理的'新钥匙'。