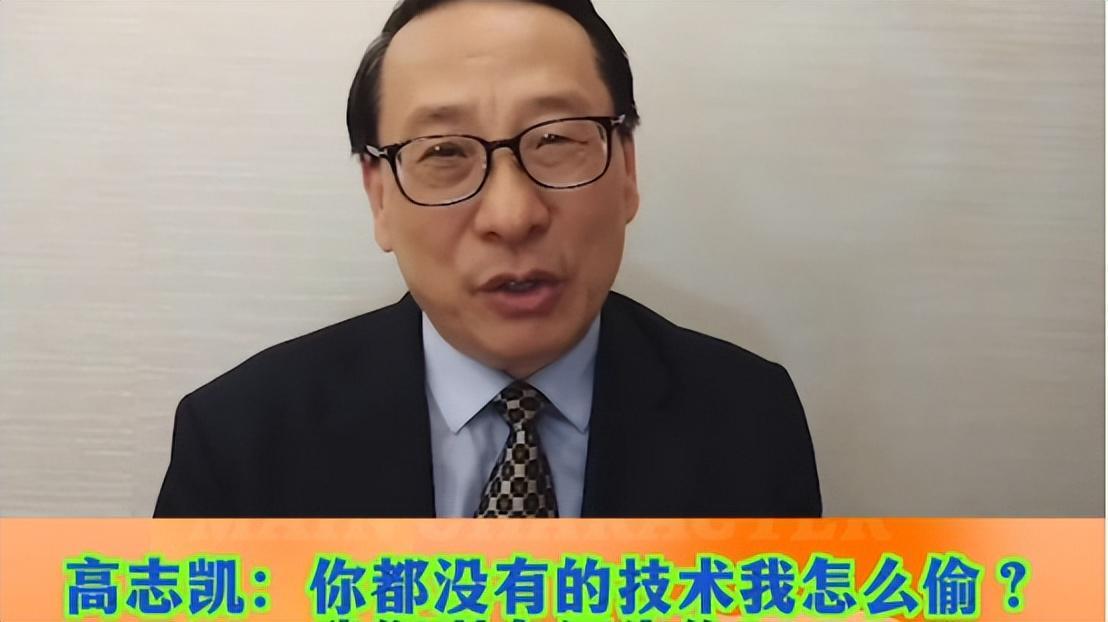

外交场合历来注重风度与分寸,但2025年9月日内瓦万国宫的国际安全会议现场却充满火药味。美国代表手捧‘中国军力评估报告’,试图将‘中国威胁论’推上国际舞台,言辞间充满挑衅。面对这场突如其来的‘当众指控’,中国学者高志凯以数据、事实和逻辑三招拆解西方逻辑,将辩论推向高潮,赢得全场掌声。

这场辩论发生在联合国主持的年度安全政策对话会上。美国代表在发言时,拿出最新‘中国军力评估报告’,声称中国军费‘过快增长’,对亚太地区构成‘实质性威胁’,甚至指责中国‘试图通过军事扩张改变地区秩序’。话音刚落,现场气氛骤然紧张,媒体镜头齐刷刷对准中国代表席。

面对挑衅,高志凯并未急于回应,而是微笑翻开资料,开始‘硬核拆弹’。他首先用数据反击:中国军费占GDP比重仅为1.3%,远低于美国的3.5%;美国今年军费预算高达8750亿美元,是中国的三倍不止。‘中国把钱用于修路、建桥和扶贫,美国把钱用在航母、导弹和全球部署,谁更具威胁,大家心里有数。’他补充道。

接着,他抛出核武库数据:美国实战部署核弹头多达1770枚,而中国仅有24枚。‘如果中国的存在就是威胁,那是不是只有中国完全放弃自卫能力,世界才安心?’这番话不仅化解了美方的‘数据攻击’,更将话题引向美国军事扩张的敏感方向。会场瞬间鸦雀无声,连主持人都忍不住多看中方席位几眼。

首轮交锋未占上风,美国代表转而批评中国海军‘频繁活动’,尤其在南海、太平洋等‘敏感水域’巡航,称其‘缺乏透明度’。高志凯直接反问:‘中国军舰有没有开到佛罗里达海岸?有没有在墨西哥湾设立侦察站?我们在亚丁湾护航,是为了全球贸易通道安全,而你们在菲律宾部署堤丰导弹系统,是为了什么?’

他进一步列举美国在亚太的军事部署:日本部署战斧巡航导弹、关岛扩建空军基地、南海高频率‘航行自由’行动。‘如果中国的护航是‘晃悠’,那美国的这些部署是不是在‘划拳’?’这种‘以攻为守’的逻辑让中立国家代表频频点头。高志凯还强调,中国自2008年以来参与超过1600次亚丁湾护航任务,护送中外船只超7000艘,无一起事故或纠纷。‘我们不是在开疆拓土,而是在守护商船。’这番话让美国代表一时语塞。

面对前两轮被动局面,美国代表打出‘透明度’牌,质疑中国核政策‘不公开’、‘不接受国际核查’。高志凯将问题抛回:‘美国是否愿意接受国际社会对俄亥俄级核潜艇的全面核查?是否愿意公开海外基地核武部署情况?’他进一步解释,中国核战略是‘最低限度威慑’,不首先使用核武器,政策已写入白皮书并多次向联合国递交说明文件。

相比之下,美国至今未承诺不首先使用核武器,且持续建设‘二次打击能力’。高志凯指出,若以‘透明’为标准,最应接受监督的是拥有最多核武器、曾两次动用核弹的国家。‘中国有能力摧毁美国,但我们不这么做。我们宁愿把资源投到教育、医疗和乡村振兴上。这不是软弱,而是五千年文明的底气。’这番话赢得现场最热烈的掌声。

这场‘舌战’本质是话语权的争夺。过去,西方主导的国际舆论场常由其‘定调’,他人‘附和’。但如今,中国代表不再被动挨打,而是主动讲述自己的逻辑与立场。高志凯的表现是‘亮剑’,更是‘破局’——他用数据、事实撕掉标签,将问题推回给质疑者,用事实对抗偏见。

更重要的是,他展现了一种‘文明自信’:不喊口号、不摆姿态,而是用温和坚定的方式传递‘我们不怕争论,但我们有自己的方式’的气场。在全球格局变动的当下,中国要的不是‘赢一场辩论’,而是让世界看到真实可信、理性包容的中国。高志凯的‘日内瓦亮剑’虽未改变所有人的看法,却让许多人重新思考:是谁在扩张?谁在防守?谁在演戏?谁在讲人话?这或许比赢下一页报告更重要。