(1998年春,北京)电话那头,王光美的声音带着几分急切与温情:“孩子,奶奶给你捎点路费,回家看看吧。”这句话,她重复了两遍,仿佛这样能穿透八千公里的距离,抵达莫斯科冬夜里阿廖沙的那间公寓。电话这头,阿廖沙握着话筒,沉默片刻。他已不再是那个会因一盒糖果就扑进爷爷怀里的小男孩,如今是俄罗斯航天部的中校工程师,肩负保密协议,出国审批表上盖着醒目的“军事机密”红章。

那500美元,在今天或许只够买张往返机票的半价票,但在当时对阿廖沙而言,却像是一份特别的通行证——奶奶在用最质朴的方式告诉他:家门永远为你敞开。钱不重要,重要的是那份力邀背后的情感承诺:“刘家人等你。”

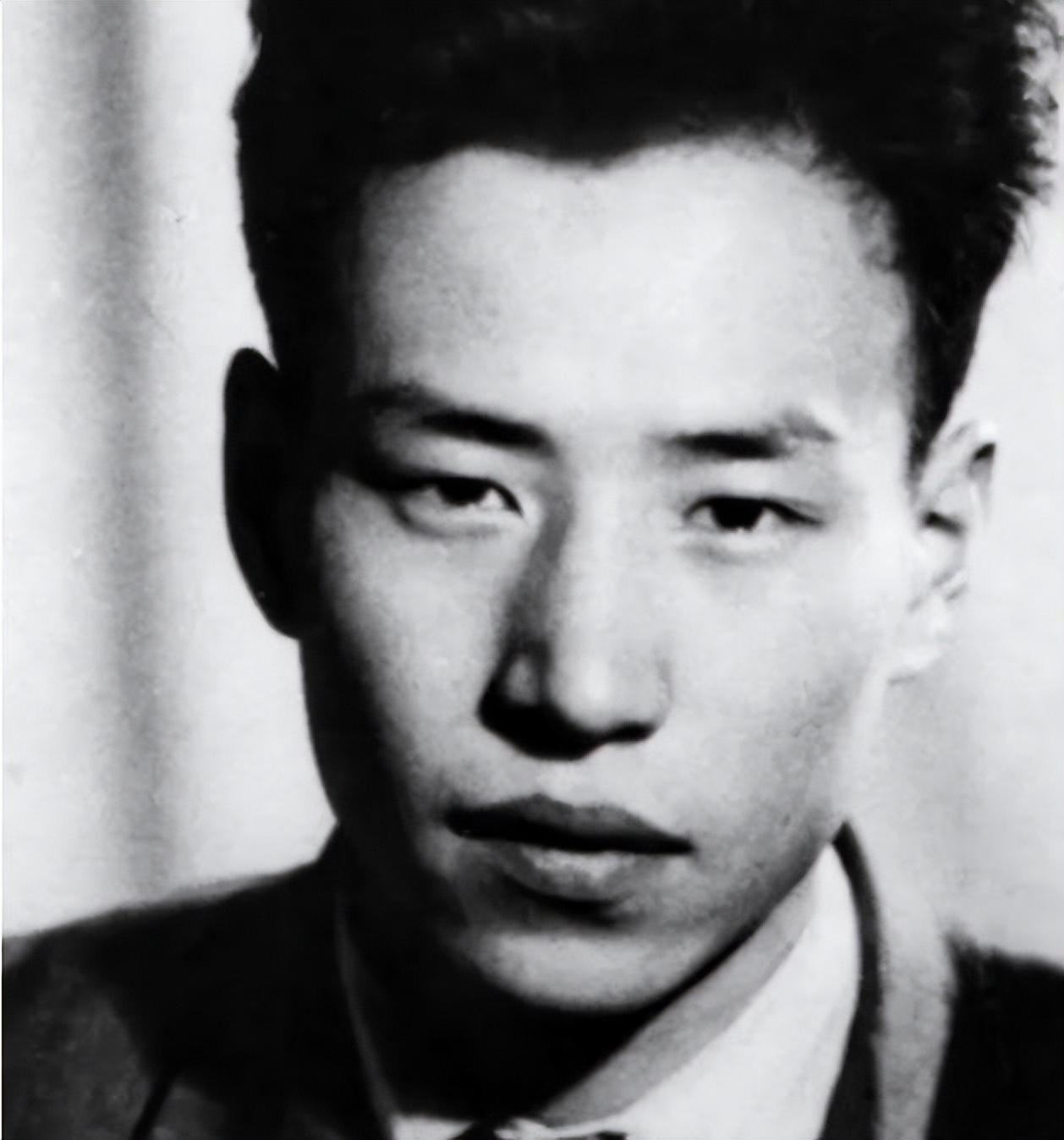

要理解这500美元背后的故事,需追溯到六十年前。1945年春,莫斯科郊外风雪未融,17岁的刘允斌和13岁的妹妹刘爱琴背着军绿色挎包,走进伊万诺沃国际儿童院。那一年,苏德战争硝烟尚未散尽,延安也在为中国革命的下一步筹谋。允斌聪明寡言,物理课常坐第一排,老师请他回答“质能方程”,他能脱口说出“Е́ = mc²”。随后,他考入莫斯科钢铁学院,又攻读莫大核物理副博士,苏联导师评价他“脑子像加速器一样清晰”。

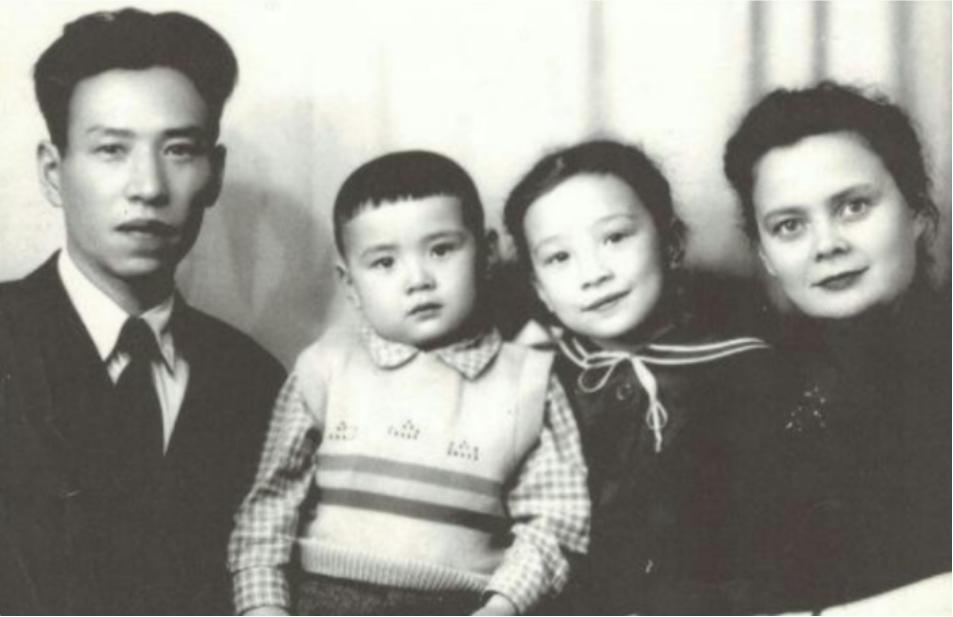

1950年,他娶了学院同窗麻辣·费多托娃,朋友们都叫她玛拉。婚礼那天,红场的鸽子冲天而起,玛拉母亲端着自酿的伏特加,称赞中国女婿“肯干活、不喝酒”。然而,幸福生活仅持续五年便走向岔路口。新中国百废待兴,父亲刘少奇在信中写道:“用得上你。”允斌想都没想,打包三只皮箱回国。玛拉哭了,阿廖沙和妹妹索尼娅还不懂什么叫分别。

回国后,刘允斌被分配到二机部,进入“九所”密区,身披蓝工装,在震耳欲聋的回旋加速器旁写公式。那是一个“保密电话打三遍都听不清”的年代,允斌在实验室里通宵算反应截面,忘了冬夏。两地分居成了常态,他一年最多能见妻子一次。1959年玛拉来北京,却因语言、饮食、政治气氛种种不适匆匆回去,两人很快签字离婚。纵使铁轨再宽,也容不下东西方的裂缝。

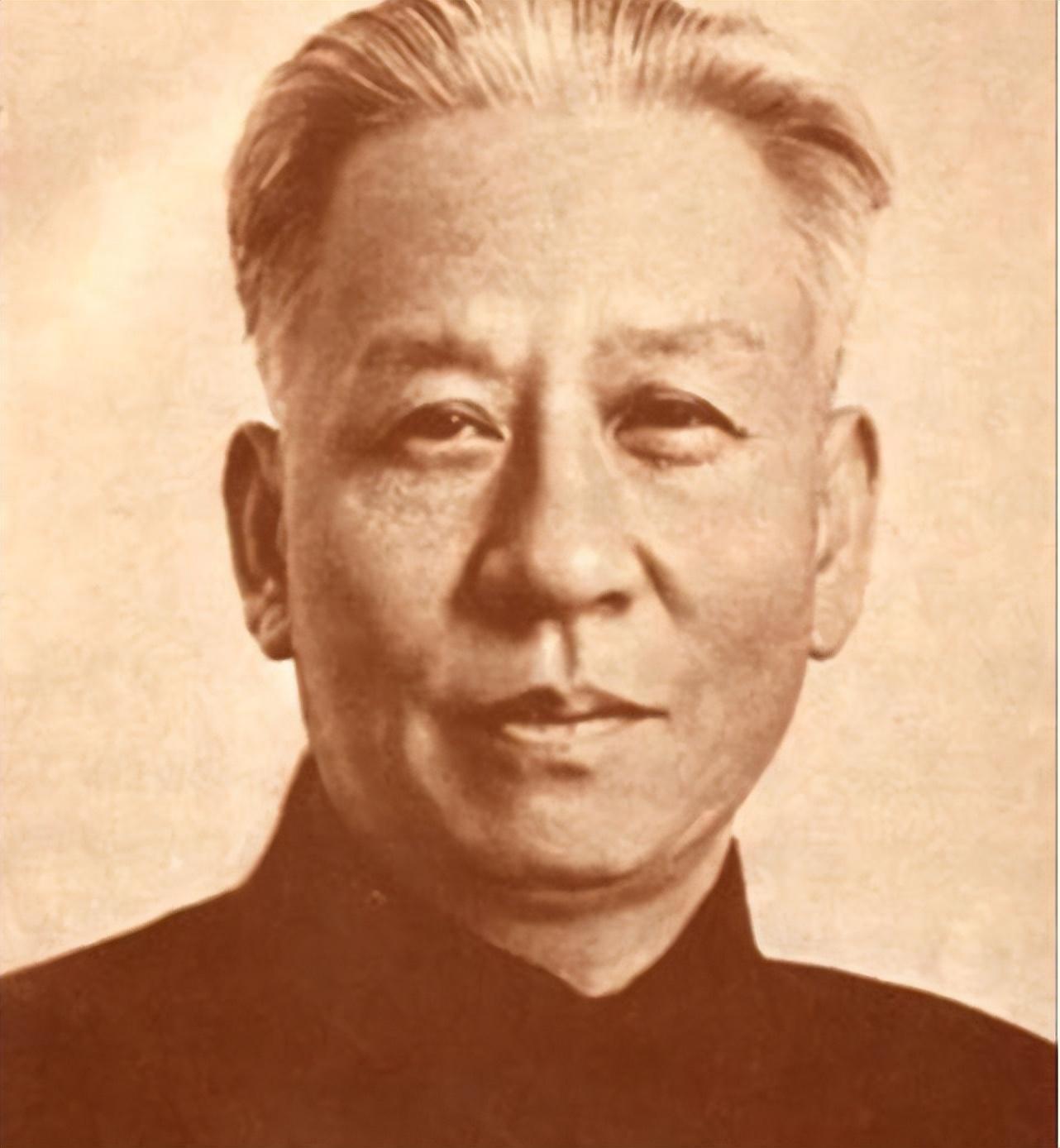

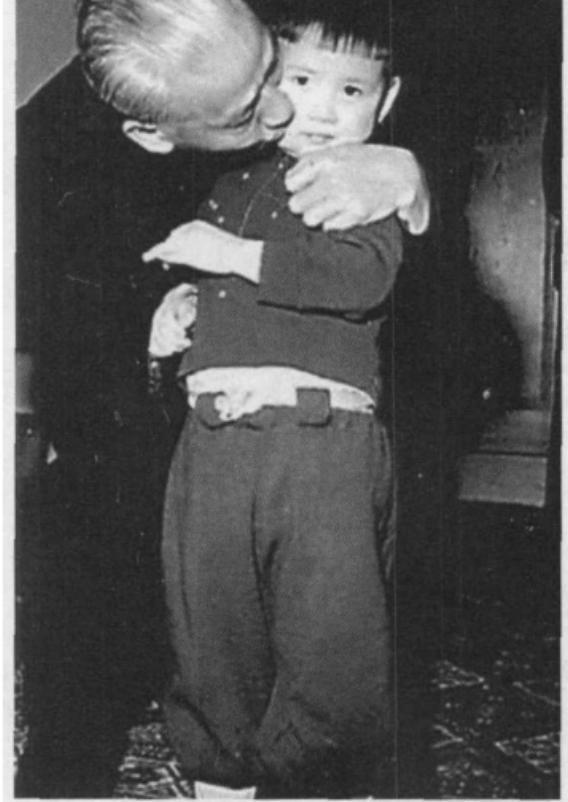

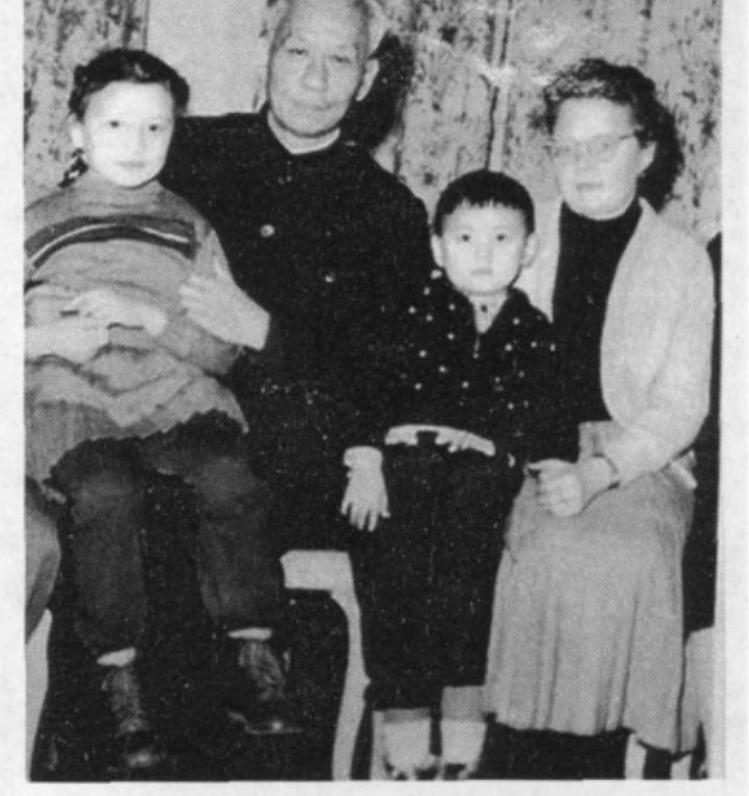

1960年,中苏分歧公开化。刘少奇率团赴莫斯科谈判,那是爷孙唯一一次相见。阿廖沙只记得:一辆黑色“齐姆”停在院口,爷爷弯下腰,递来一只木制坦克模型,然后拥抱并亲吻他。快门咔嚓留住瞬间,却挡不住巨大的历史车轮。之后,阿廖沙家门口多了两个便衣,“为了安全”——这在冷战语境里几乎是惯用词。为了避嫌,母亲带着兄妹搬到喀山郊外祖宅,改母姓“费多托夫”。

从此,父亲来信戛然而止,家里挂钟敲响也听不见远方回声。阿廖沙考上莫斯科航空学院,毕业后留在航天部指挥中心,穿军装、管导弹,成了“红色专家”。他没忘记中国,却只能在地图上用红笔划圈:“北京,长沙,宁乡……”妻子冬妮娅问他:“那里到底有什么?”他答:“我的根。”

1987年,刘爱琴辗转拿到他的电话,这根断线终于接上。姑侄初通话只有五分钟,却仿佛掀开密封二十七年的信封,尘埃扑面而来。阿廖沙第一次认真思考“回家”两个字。可他的请假条像石子落海,石子不大,海水却深。身份是最大阻碍:一级军事机密岗位,退役满三年才能出国探亲。审批流程的复杂程度,比火箭一二级分离还要精细。

1998年,就在他又一次被拒之后,纪录片《刘少奇》摄制组赴俄采访,王光美写信托人带去500美元。“买机票也好,买礼物也行,总之别再犹豫。”信末署名“光美妈妈”。这一声“妈妈”,让阿廖沙突然觉得自己不是孤身一人。他立刻递交新的申请,并第一次在档案栏里写明“刘少奇之孙”。手续依旧缓慢,但齿轮开始松动。航天部、国家安全局、军事管理局三道关口轮番审查,直拖到次年秋天才给出“原则同意”。

为了彻底摆脱束缚,他干脆提前申请退役。“你疯了?放着副总师不当。”同事劝他。他耸耸肩:“总要为自己的人生签字吧。”2000年,妻子先行赴京探路,王光美在家里摆了一桌,“满屋湖南口味”,辣得冬妮娅边咳边笑。那一年,阿廖沙的审批仍在走流程,他干脆一纸诉状告到莫斯科军事法院,理由是“公民通信自由受限”。三轮庭审后胜诉,2003年终于拿到护照。

他第一次踏进北京首都机场,出示护照时轻声提醒工作人员:“我是刘少奇的孙子。”窗口里打印机停了数秒,接着“哒哒”吐出签证纸。关检员抬头,眼神像在说:原来历史真的会走下来。

北京的迎亲宴足足坐了三十多人。堂弟刘源举杯:“哥,迟到没关系,咱们家人从不点名批评。”众人一笑,气氛从拘谨转为热烈。接下来的一个月,他从天安门到广州塔、从宁乡炭子冲到南京雨花台,一站站补课。站在祖父故居前,他对姑姑说:“小时候我以为自己是无根的柳,现在发现根一直在,只是埋得深。”

几次往返后,他干脆把家安在广州。2008年,刘少奇诞辰110周年前夕,他办妥长期居留。朋友们觉得不可思议:放弃火箭项目负责人,跑来做沟通桥梁?阿廖沙的解释简单:“我的专业是搞航天,但我更懂得一件事——亲情与信任比火箭燃料更能跨越大气层。”

如今,他与伙伴成立了“俄罗斯亚洲工业企业家联合会”,每年带二三十个俄企代表团来华,“帮他们找到合适的螺丝钉”。高校里,他偶尔演讲,开场第一句话常是:“我是湖南人的外孙,也是莫斯科人的儿子。”学生们哄堂大笑,气氛随即放松。他把祖父的照片放在办公室,像把尺子,提醒自己别走偏。有人问他是否介意“红三代”标签,他说:“压力肯定有,但这标签比奥运火炬轻多了,扛得住。”

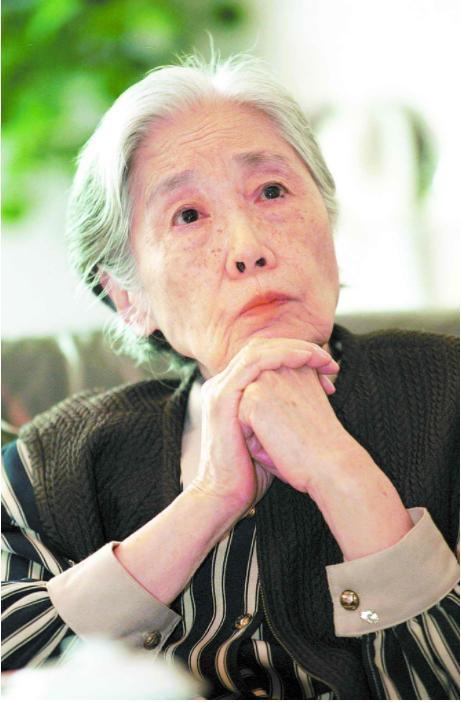

王光美2006年病逝,未能见到他真正落户中国,而那封“回家看看吧”的信,他一直压在行李箱顶层。偶尔翻到,纸张已泛黄,500美元早花光,但那股推他返乡的力量仍在。

一条血脉跨越半个世纪的迂回,总算又汇聚在长城脚下。阿廖沙把这段经历概括成一句话:“时代可以拆散家人,也终会让家人团聚,只要我们不放弃走那最后一步。”