近日,一则关于34岁北大数学天才韦东奕的喜讯引发全网热议——他参与的科研项目《流动转捩机理的数学研究》通过2025年度国家自然科学奖初评,建议等级为二等奖。这一消息不仅为学术界注入强心剂,更以权威奖项回应了此前部分网友对其能力的质疑。

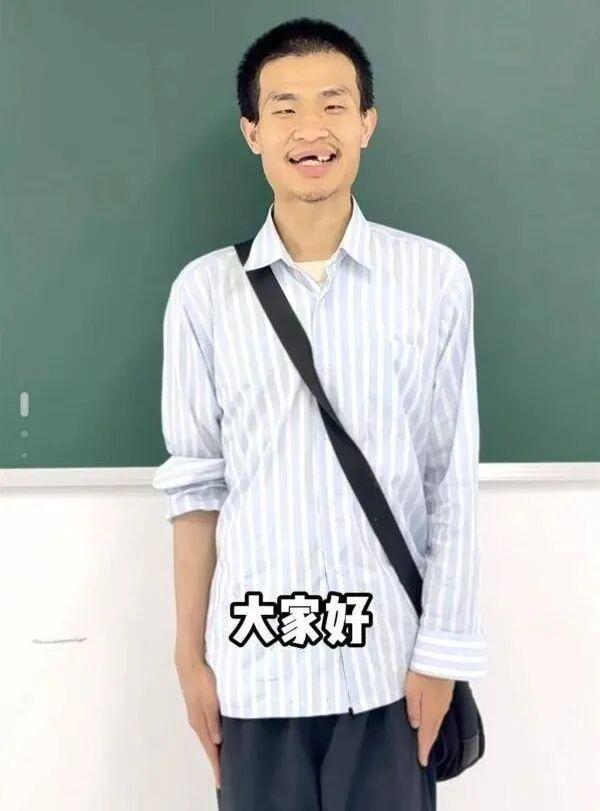

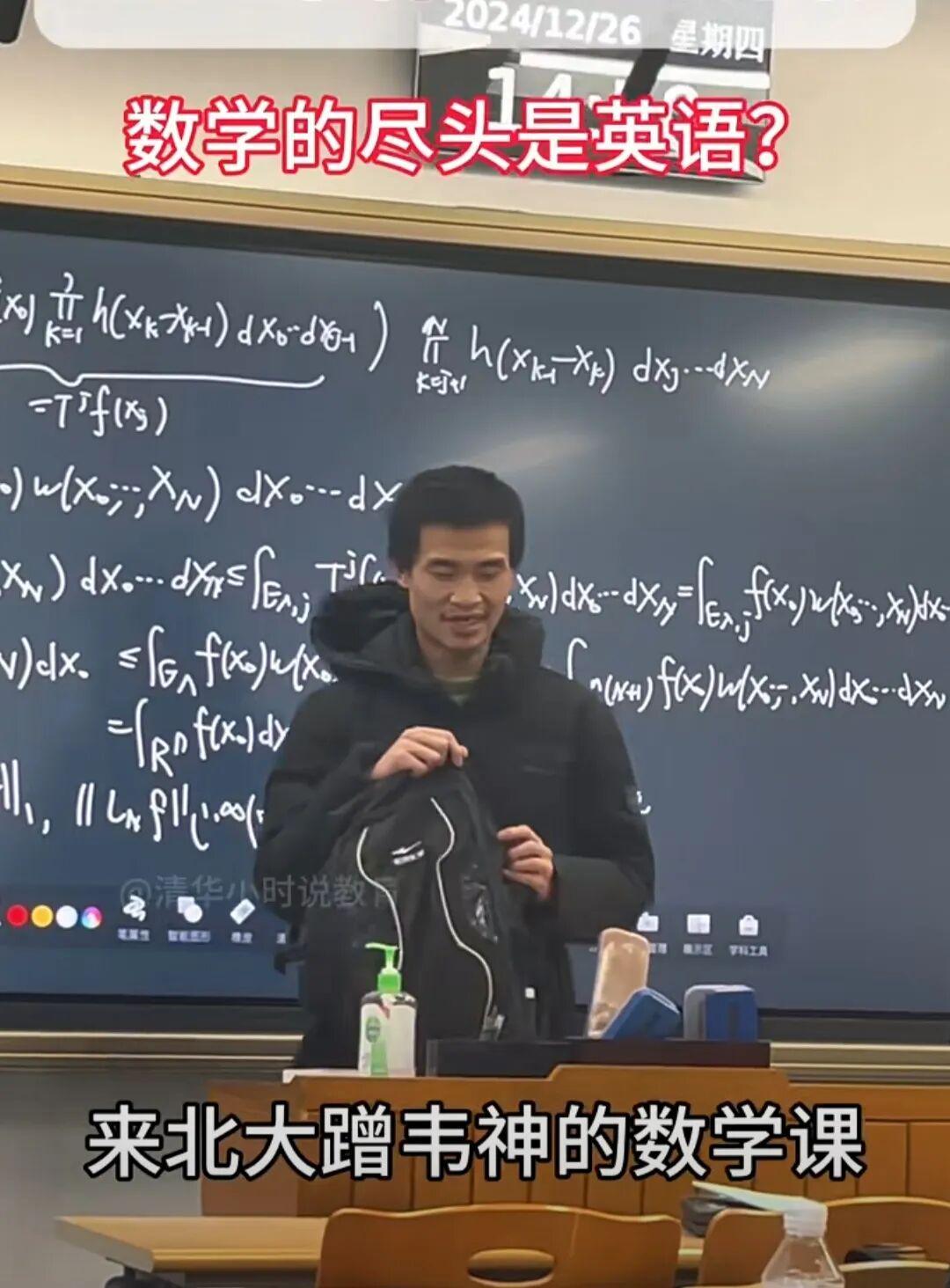

作为全网熟知的“韦神”,韦东奕早年因手提矿泉水、啃食馒头的朴素形象走红网络,其专注学术的纯粹气质深受公众喜爱。然而,此前他发布的一段短视频中,34岁的他因身形瘦削、牙齿状态引发“学海无牙”的善意调侃,甚至有极端言论上升至对其数学能力的全盘否定。面对舆论风波,韦东奕始终以沉默回应,仅表示希望外界减少对其学术研究的干扰。

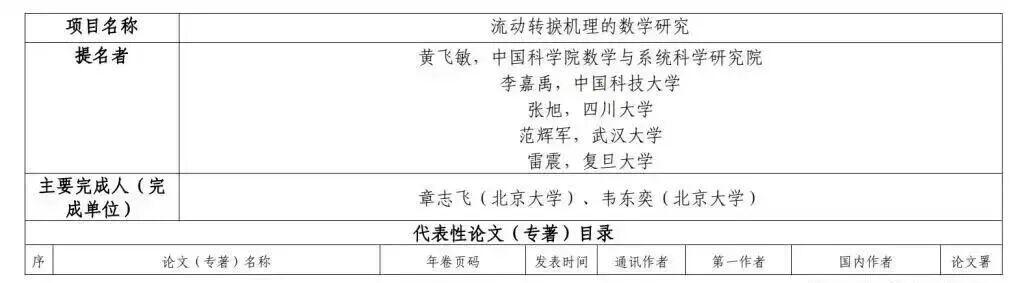

此次获奖项目由北京大学章志飞教授(第一完成人)与韦东奕(第二完成人)共同主导,聚焦流体力学与数学理论的交叉领域。尽管国家自然科学奖二等奖在公众认知中或显“低调”,但其实际含金量远超想象——该奖项被视为中国基础研究领域的最高荣誉之一,数学类项目获奖难度堪比登天。历史上,国家自然科学二等奖曾是评选院士的硬性门槛,即便在今天,获奖者无一不是各自领域的领军人物。

针对部分网友“二等奖不值一提”的言论,业内人士指出,全球科研奖项体系中,国家自然科学奖位列第二梯队,仅次于诺贝尔奖、菲尔兹奖等国际顶级大奖。韦东奕作为项目核心成员,其研究能力已获学界权威盖章认证,彻底打破“做题机器”的片面标签。

更值得关注的是,年仅34岁的韦东奕仍处于学术生涯黄金期。回顾科学史,牛顿、爱因斯坦、达尔文等天才均存在生活能力与学术专注度的“偏科”现象,这恰是深度研究者共有的特质。社会无需以放大镜审视天才的瑕疵,更应警惕“造神-毁神”的极端舆论循环——从将韦东奕捧上神坛到因外貌质疑其能力,这种娱乐化消费对科研生态的伤害远超想象。

科研之路从无传奇神话,唯有日复一日的公式推导、代码调试与实验坚守。科学的尊严不在于热搜标签,而在于研究者为人类知识边界拓展付出的点滴努力。此次韦东奕获奖,恰是对“颜值即正义”“流量定成败”等浮躁价值观的有力反驳。

当舆论场逐渐冷却,我们更应思考:如何为科研工作者营造理性包容的社会环境?答案或许在于——减少猎奇式围观,停止苛责式评判,以善意与尊重守护这片需要长期沉淀的学术净土。毕竟,科学的进步从不是喧嚣的狂欢,而是无数个寂静实验室里,那些默默点亮人类文明星火的身影。