一场史无前例的经济风暴正席卷美国:通胀失控导致物价飙升,民众生活成本大幅上涨;与此同时,就业市场却寒意逼人,失业率与初请失业金人数双双创下惊人纪录。无数美国家庭在这场“冰火两重天”的危机中挣扎,美联储的货币政策抉择成为全球关注的焦点。

最新数据显示,美国通胀压力持续加剧。2025年8月,消费者价格指数(CPI)年化涨幅攀升至2.9%,较7月的2.7%进一步上升,创下今年1月以来的新高。从单月数据看,物价环比上涨0.4%,表明涨价势头仍在持续。食品价格单月飙升0.6%,创近三年最大单月涨幅;汽油价格在7月短暂回落后,8月反弹1.9%,直接推高民众出行成本。

然而,在物价上涨的同时,就业市场却呈现明显降温趋势。8月非农失业率微升至4.3%,更宽泛的U6失业率达8.1%。初请失业金人数在9月第一周飙升至26.3万人,创年内新高及2021年10月以来最高水平,单周增幅为历史最大之一。裁员人数增加、新增就业岗位放缓,叠加生活成本上升与收入预期下降,美国家庭正面临前所未有的经济压力。

表面看,食品与能源是通胀的主要推手,但深挖后发现,住房开支与日常消费品才是持续推高通胀的核心因素。经济学家迪恩·贝克指出,特朗普政府推行的移民改革与高额关税政策是当前物价上涨的重要原因。大规模驱逐移民导致农业劳动力短缺,新鲜果蔬价格单月上涨2%;高额关税直接抬升进口商品成本,咖啡、番茄、服装等民生消费品价格普遍上涨。

在此背景下,名义工资的小幅上涨显得杯水车薪。8月实际工资增幅仅0.7%,创一年多来新低。经济学家泰勒·施皮珀直言:“民众感受不到工资上涨,只看到超市商品越来越贵。”这种“收入停滞+物价飞涨”的组合,正严重侵蚀美国家庭的购买力。

面对通胀与就业的矛盾数据,美联储陷入两难境地。理论上,通胀抬头应通过加息抑制,但就业市场疲软又需降息刺激。市场普遍预计,美联储在9月16日至17日的议息会议上大概率选择降息,以稳定市场信心、提振经济。然而,降息能否真正解决民众在超市的焦虑?答案并不乐观。

圣托马斯大学教授泰勒·施普尔认为,民众最关心的是“工作是否稳定”与“物价是否可控”,而非宏观经济数据。美联储的降息决策虽能短暂安抚市场,但难以直接化解民生困境。全球主要经济体货币政策的分化(如欧洲央行按兵不动、日本央行可能加息、俄罗斯与秘鲁降息)进一步增加了全球经济的不确定性。

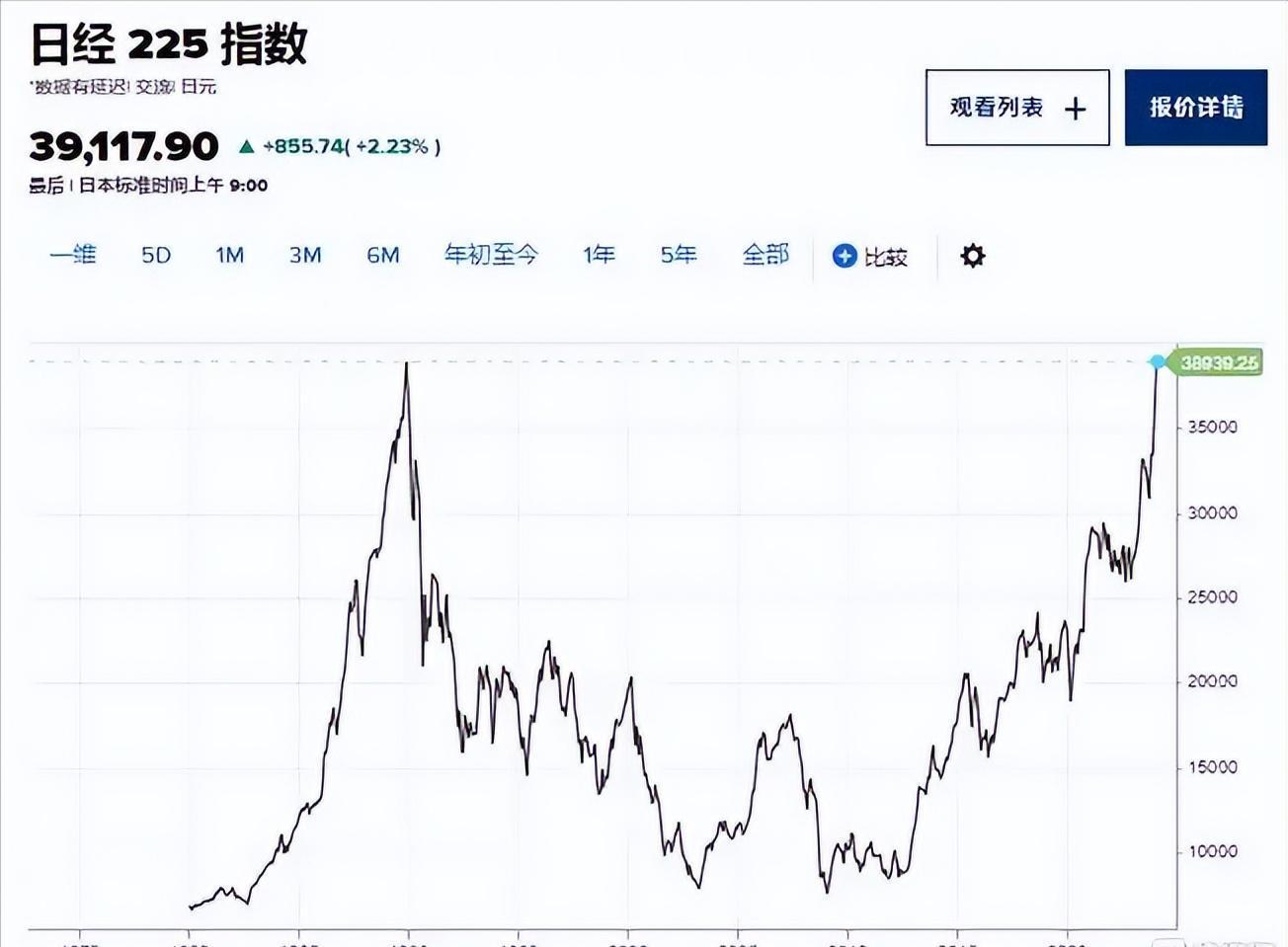

华尔街与全球资本市场正密切关注美国经济信号与美联储政策动向。过去一周(9月5日至12日),全球大类资产表现反映出复杂情绪:一方面,经济放缓与政策宽松预期推动股市上涨,日经225指数、恒生指数、标普500均录得涨幅,新兴市场股票指数(3.5%)涨幅超过发达市场(1.5%);另一方面,避险情绪升温,伦敦现货黄金价格上涨1.6%,10年期美国国债收益率回落至4.06%,美元指数小幅回落至97.62,人民币兑美元升值0.2%。大宗商品价格普遍上涨,反映通胀预期与需求博弈。

摩根大通经济学家迈克尔·汉森预测,未来几个月美国通胀可能继续加剧,经济表面的稳定并未传导至民生层面,民众生活压力丝毫未减。关税政策的不确定性、海外货币政策的调整,如同悬在美国经济头上的达摩克利斯之剑。美联储的降息或许能暂时安抚市场,但要真正解决通胀与就业的双重困境,还需更深层次的结构性改革。对于普通民众而言,这场经济的“冰与火之歌”,或许才刚刚拉开序幕。