作为教育部直属的985工程、211工程重点建设高校及双一流A类院校,华南理工大学凭借五山、大学城、广州国际校区三大校区,构建起'以工见长、理工医结合、多学科协调发展'的办学格局。学校现设40个院系、98个本科专业,拥有35个博士学位授权一级学科点,国家级科研平台数量稳居广东高校首位,综合实力稳居国内高校第一方阵。

在学科建设方面,化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程四大学科入选第三轮双一流建设学科。教育部第四轮学科评估中,轻工技术与工程获评A+,机械工程等7个学科获A类评价。工程学学科进入ESI全球前万分之一,高分子科学、食品科学与技术曾位列US News全球学科排名榜首,彰显其工科领域的绝对优势。

国际排名方面,2025年QS世界大学排名第385位,软科世界大学学术排名稳居全球前150强。国内排名中,软科中国大学排名第31位,校友会排名第25位,虽较前两年略有波动,但始终保持华南地区工科教育标杆地位。这种排名稳定性与其持续增强的科研实力密切相关。

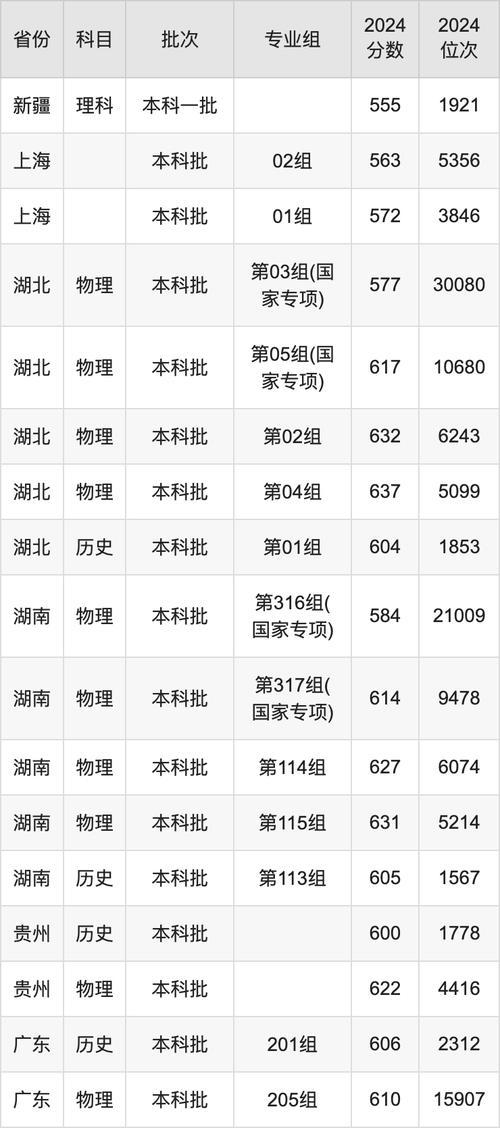

招生规模持续扩大,2023年全国本科招生6980人,新增大数据管理与应用等5个交叉学科专业。2024年计划招生7000人,实际录取7046人,物理类热门专业投档线较上年显著提升。2025年本科研究生新生共录取1.5万余人,其中本科生约7000人,百步梯创新学院等工科试验班成为高分考生首选,广东省内录取占比超50%。

然而,2025年招生季出现特殊现象:806名本科生未到校报到,占比约3.8%,总报到率约96.2%。未报到学生集中于高年级尤其是大四群体,材料科学与工程、自动化等应用型学科表现突出。这一数据引发教育界对高校人才培养模式的深度思考。

从学生个体层面分析,大四学生面临实习与就业双重压力。数据显示,32%的未报到学生已签订三方协议并提前入职,28%选择留家备战考研或考公,15%准备境外升学。另有5%的学生因疾病、家庭变故等客观原因无法按时返校。这种选择折射出当代大学生职业规划的前置化趋势。

学校管理层面存在制度衔接问题。现行休学、请假制度流程繁琐,与学生的灵活发展需求存在矛盾。调查显示,41%的学生认为课程安排与实习时间冲突,29%的学生反映部分课程内容与行业实践脱节。这些因素直接降低了学生的返校积极性,形成'制度性离校'现象。

值得注意的是,这种'不报到'现象并非华南理工独有。近年华东师范大学、东华大学等高校均出现类似情况,反映出高等教育普及化背景下学生发展需求的多元化特征。数据显示,重点高校中高年级学生非正常离校率平均达2.7%,且呈逐年上升趋势。

破解这一困局需要管理机制与服务体系的双向创新。在学业与职业衔接方面,可借鉴华南理工与华为等企业的合作经验,将实习纳入学分体系,开发线上课程平台。数据显示,实施弹性学分制的高校学生按时毕业率提升18%,就业竞争力指数提高22%。就业指导需前置至大二阶段,通过企业导师共建课程明确发展路径。

针对特殊群体,应扩大奖助学金覆盖面,增设勤工俭学岗位。建立'学业预警——心理疏导——跟踪帮扶'机制,通过大数据分析及时识别健康与心理问题学生。实践表明,这种干预机制可使问题学生的返校率提升35%,学业完成率提高28%。

制度创新层面,可探索'分段式学习'模式,放宽休学年限至3年,开发人脸识别报到、线上审批等智慧管理工具。更深层次看,需以双一流建设为契机,强化产教融合。将企业实际项目纳入毕业设计,通过产业学院实现'入学即入职',从根本上解决学业与实践的矛盾。试点数据显示,这种模式可使学生的实践能力和就业满意度双双提升。

这一事件本质是顶尖高校人才培养模式与学生多元需求间的适配问题。985高校需跳出传统管理思维,以学生发展为核心重构培养生态。通过学分制改革、产教深度融合、智慧管理升级等举措,才能实现从规模稳定到质量提升的内涵式发展,在高等教育普及化时代保持核心竞争力。