1949年10月初的北平,秋意渐浓。在人民英雄纪念碑的奠基筹备会上,毛主席用斩钉截铁的语气说道:'碑文里,党名一个字也别写。'这句话被在场卫士铭记终生,也引发了后人的深思:新中国成立后,中国共产党领导了全部革命斗争,为何毛主席却主动让党名'缺席'纪念碑的字面荣誉?要理解这份分寸感,需将时间拨回奠基前的数月。

当时,北平城尚未完全从战火中复苏,中央机关已开始酝酿天安门广场的整体规划。关于纪念建筑的位置,东单、前门、八宝山等地曾引发多轮争论。最终选定天安门广场的理由并不复杂——这里是全国政治象征的中心,而象征人民牺牲与荣光的纪念碑,理应矗立在人民最容易仰望的地方。面对'碑压城楼'的忌讳,毛主席淡然回应:'怕什么?人民的城楼由人民来衬托。'此言一出,争议顿消。

位置确定后,纪念碑的设计成为焦点。建筑学家梁思成提出:'别造塔、别仿洋,上下一方,像中国乡土常见的石碑放大数十倍。'这一观点得到多位专家响应——纪念碑需有民族特色,且要让任何农民一眼看懂:'这是纪念牺牲者,不是帝王功德碑。'设计稿历经七次修订,连碑身四周花环的花种都经过反复比较:菊花寓意高洁,牡丹象征富贵,荷花代表廉洁,三者并列,暗示人民英雄来自五湖四海、不分阶层贵贱。

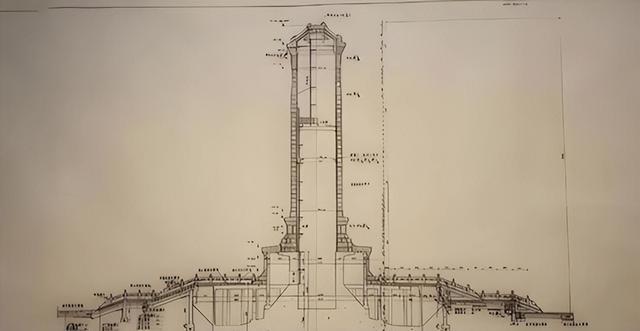

设计过程中,一组'数据'被反复考量:城楼高33.87米,正阳门40.96米,若纪念碑过高,可能破坏古都天际线。梁思成将草图数字反复调整至39米,实际落成高度为37.94米,既不压城楼,也不被正阳门抢去视觉焦点。北京城中心三点成一线,恰似新旧中国历史的三次脉搏——王朝、共和、人民。

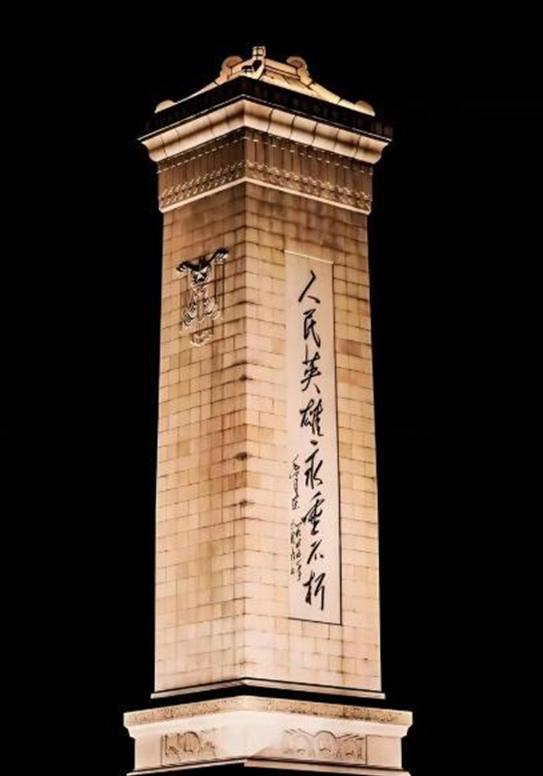

碑文的撰写是真正棘手的环节。周恩来在西郊招待所闭门一天,稿纸摞了半尺。最终定稿开篇为'人民英雄永垂不朽',随后一句'自一八四零年鸦片战争起……'将时间锚定在民族觉醒的起点。这种写法看似平实,实则暗藏深意:不分派别、不分阶级,凡为民族独立与人民解放牺牲者,皆属'人民英雄'——从林则徐到护国军,从北洋水兵到国民党抗日将士,均被纳入同一历史镜头。

为何不写'中国共产党'?毛主席对起草组解释:'第一,这碑是写给历史看,不是写给某个组织看;第二,人民是主体,我们只是人民的一部分。'党名缺席,非因羞于承认贡献,而是刻意'退一步',让人民站在最耀眼的位置。这种在'革命胜利易生亢奋'年代的清醒克制,彰显了极高的政治智慧。

碑文未署名、未刻个人、未凸显政党,却让参观者都能找到情感投射点:老兵在'南昌起义'浮雕中看到当年的连队,学生在'虎门销烟'中想起林则徐,外宾在'抗日将士'群像前驻足。这种'人人可投射'的公共记忆,对新生政权的合法性而言,远胜千言万语。

雕刻过程中,八位艺术家在零下十度的室外搭棚创作,汉白玉冻得手掌发紫。有人提议停工,周恩来仅下令:'织棉布,架火炉。'火炉点起,雕像未停一日。1952年春天浮雕完成时,八人齐刷刷换了厚镜片——石屑飞舞间,眼睛被磨损太多。但他们都说值,因为'站上去的不是某个人,是过去一百年的血与火'。

1958年纪念碑竣工时,许多老工人专程从上海、武汉、广州赶来,想在碑身上寻找熟悉的名字,却只看到'人民英雄'四个鎏金大字。有人愣住,也有人会心一笑:原来真正的身份标识不在碑里,而在心里。

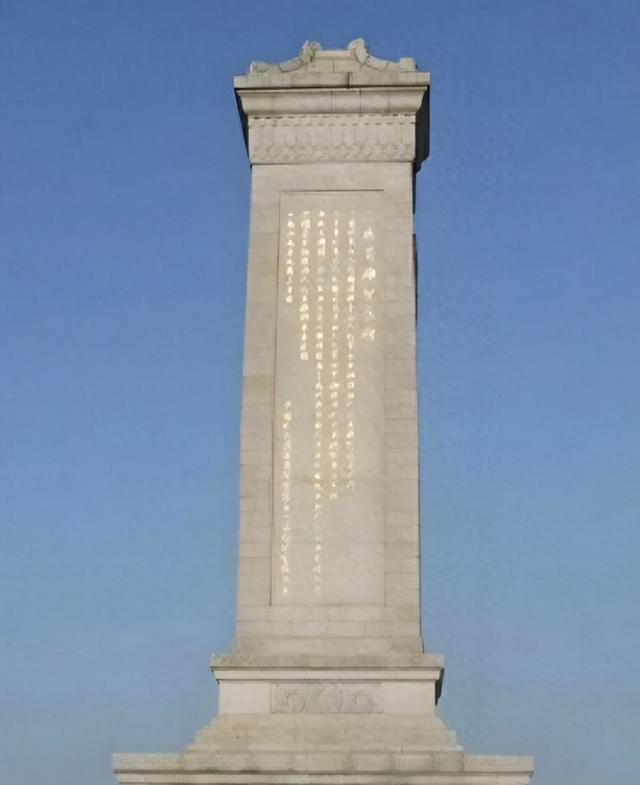

今日走进广场,游客常被提醒'看碑先看基座浮雕'。但更值得品味的,是那份'无我'的布局:坐南朝北,迎面直指长安街;碑身线条简洁,无过度装饰;背面碑文开门见山,不铺陈伟业,只交代牺牲。从建筑到文字,都贯彻了毛主席那句话——'人民才是历史的主人'。

若将人民英雄纪念碑视为一个时代的政治宣言,其最大亮点恰在'留白'。党名、领袖名、军队番号均未刻入石头,却全部写进了百姓口口相传的故事里。正因为这块碑把空间让给了人民,人们才愿意将自己的记忆填进去,形成真正的国家共同体。

有人说,这是中国共产党最自信、也最谦逊的一次'隐身'。在政党史与社会史上,对'功劳'主动后退半步并不多见。毛主席当年那句'别写党名',远非一句编辑指令,而是一种政治哲学:政党存在的意义,终究是为了让人民成为舞台的主角。简简单单八个字——'人民英雄永垂不朽',把所有豪言壮语都归于沉默的石头,留下由人民自己去续写的历史。