互联网时代最残酷的定律是什么?不是简单的‘流量为王’,而是更具破坏性的‘捧杀定律’——当一个人被捧上神坛时,其坠落的速度往往与被追捧的高度成正比。这种戏剧性转折,在科技圈最具代表性的案例莫过于雷军与小米汽车的信任危机。

作为科技圈的‘常青树’,雷军曾成功规避这条定律。当同行沉迷资本运作时,他主打‘厚道’人设;当竞品打造精英形象时,他塑造‘劳模’标签;当市场充斥割韭菜行为时,他高喊‘感动人心’。为车主拉车门、向母校捐赠13亿、每年雷打不动的年度演讲,配合精心设计的PPT和层出不穷的金句,这些操作让粉丝亲切称其为‘雷布斯’——这个称号背后,是公众对理想企业家的集体想象。

但2025年3月的安徽高速车祸,彻底撕碎了精心构建的信任网络。小米SU7在事故中车门无法打开、电池自燃,导致三条年轻生命消逝。这场事故不仅暴露了产品缺陷,更将企业应对危机的态度推上风口浪尖。当公众期待看到企业家的担当时,等来的却是‘功能优化’‘体验升级’等公关套话。

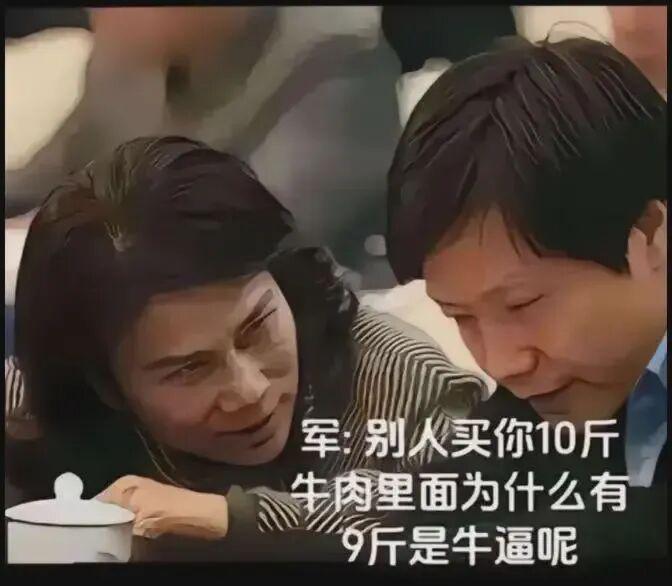

直到9月官方召回11.7万辆问题车辆,召回编号中隐藏的‘S’和‘I’代码,才以监管介入的方式证实了安全缺陷的存在。这八个字的分量,远超任何精心准备的演讲稿。更令人心寒的是时间线:从事故发生到启动召回的半年间,雷军仍在年度演讲中谈论‘逆天改命’,在公开场合抱怨‘供养大学生压力大’——这些本想博取共情的言论,反而引发公众强烈反弹。

当身家千亿的企业家谈论生活压力时,普通消费者的愤怒可想而知。这种不合时宜的‘真心话’,成为压垮人设的最后一根稻草。曾经被视为加分的‘能说会道’,此刻都成了‘背稿机器’‘作秀’的证据;曾经的13亿捐赠被赞‘大善人’,如今却遭质疑‘洗钱’。群体情绪的转变印证了勒庞的洞察:群众不需要逻辑,只需要信仰的支点。

雷军的悲剧在于,他太擅长‘造神’却忽视了‘守神’的难度。年度演讲、金句轰炸、人设运营,每一步都精准踩中大众的情绪G点。但当产品出现致命缺陷时,这些精心设计的形象瞬间变成‘伪善’的注脚。手机故障可以重启,系统卡顿可以刷新,但车祸中消逝的生命无法挽回。

更具讽刺意味的是,问题恰恰出在小米最引以为傲的‘智能驾驶’系统。事故中系统预警仅有2-4秒反应时间,而用户的生命被压缩成算法的反应参数。当雷军在台上高呼‘改变世界’时,三条人命因‘系统延迟’消逝的现实,让这些豪言壮语变成了刺耳的回响。

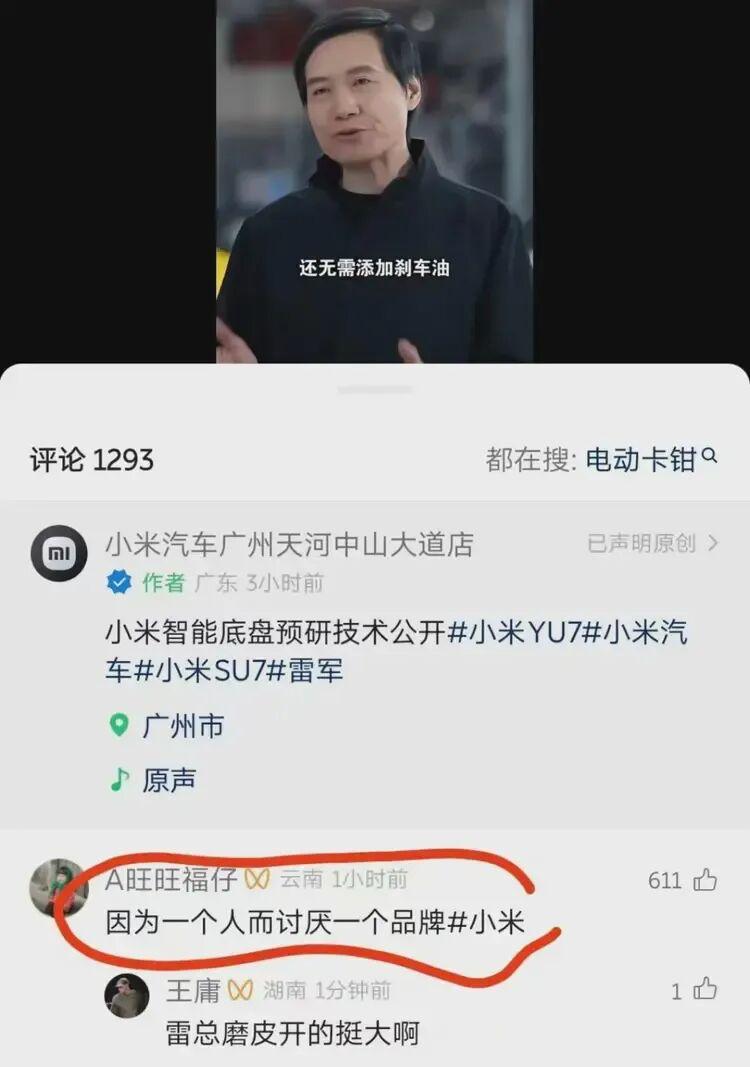

这场危机暴露了流量时代的深层矛盾:企业享受‘饭圈文化’带来的狂热追捧时,就注定要承受反噬时的万箭穿心。昔日的‘米粉’有多狂热,今天的‘前米粉’就有多决绝。资本市场同样无情,演讲结束后市值蒸发千亿,热搜评论区从‘雷总YYDS’变成‘雷总退网吧’,股价波动与舆论转向形成残酷共振。

信任破产的根源不在于产品缺陷本身,而在于企业应对危机的态度。公众不怕企业犯错,怕的是面对错误时的逃避与敷衍。所有依赖个人IP的品牌都应铭记:人格魅力可以吸引用户,但真正留住用户的,是产品在关键时刻的可靠性——车门能打开、电池不燃烧、系统不掉链子。

营销可以制造一时的光环,却无法掩盖本质的缺陷。雷军缺的不是口才,而是事故后那句真诚的‘对不起,是我们错了’。不是PPT里的‘厚道’,而是行动上的担当。当三位年轻生命在车祸中消逝时,她们不是用户体验报告里的数据,而是有血有肉的女儿、同学和未来。

这场危机给所有企业敲响警钟:当公众将企业家捧上神坛时,是否也做好了让其承担所有后果的准备?毕竟,车是公司造的,但锅往往由老板背,这种责任转嫁本身就值得深思。在流量造神的时代,或许我们更需要保持理性——既不盲目追捧,也不随意毁弃,因为每个决策背后,都关乎真实的生命与尊严。