这是执剑人的第九十七篇原创

近期,某知名报纸发表了一篇关于К签证的‘洗地文’,该文不仅将‘本土人才优先论’错误地斥为‘崇洋媚外’,还因成语误用和立场偏颇而引发了广泛争议。这不禁让人质疑:某些媒体是否已沦为傲慢的‘二流话筒’?

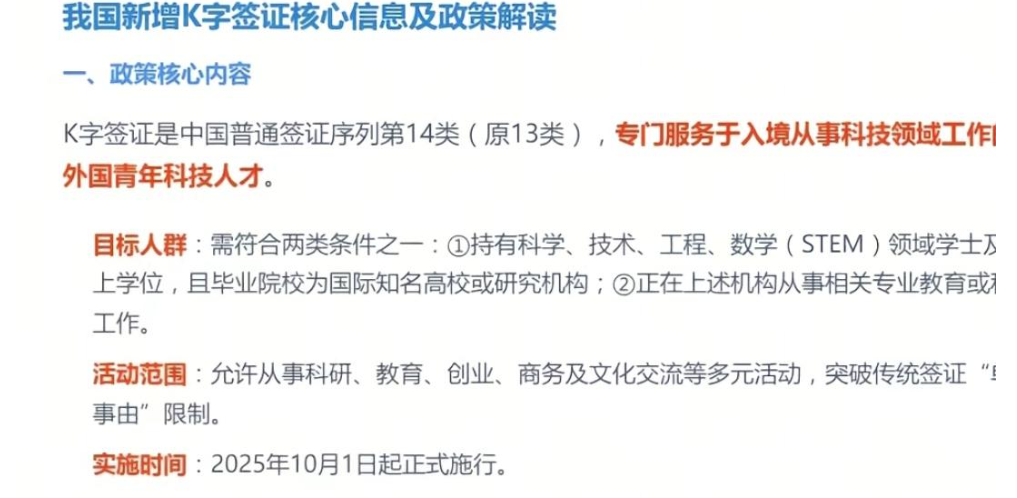

10月1日起,К签正式实施。相较于既有的R签证(发给国家需要的高层次人才)和Z签证(发给有雇主的担保的外国人),К签的要求几乎形同虚设。更令人担忧的是,К签的细则并不规范、透明,不仅没有明确‘知名高校’的定义,其申请标准、入境次数、有效期、停留期以及是否可以携带家属等关键信息均未公开。

由于就业困难等现实问题,К签的实施自然引发了大量争议。面对汹汹舆情,某报迅速站出来‘洗地’。然而,其洗地水平实在有限,甚至洗地人员的文化水平也备受质疑。

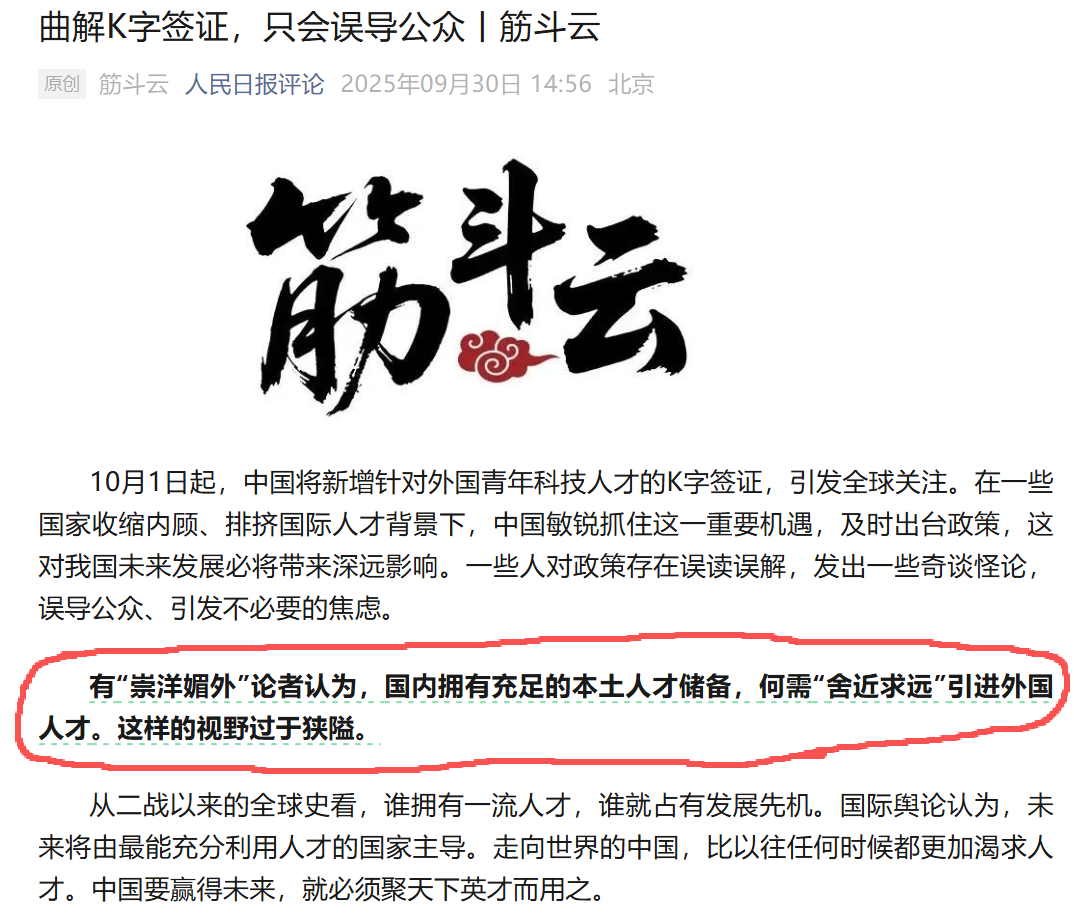

9月30日,某报公众号发表了一篇题为《曲解К签证,只会误导公众》的文章。全文洗地水平暂且不论,单是文中的成语误用就足以让人贻笑大方。‘崇洋媚外’这一成语被错误地用于指责认为国内拥有充足本土人才储备、无需引进外籍人士的观点,这显然是对成语的误解和滥用。

一篇仅有900字的小文章,竟出现如此低级的错误,还是由主流媒体发布的,这确实让人难以接受。修正这一错误其实很简单,只需将‘有“崇洋媚外”论者’改为‘有“崇洋媚外论”者’,将‘论’字置于双引号之内,以表明是论者认为实施者‘崇洋媚外’即可。然而,不知某报是否因缺乏勇气而故意如此写作?

如果说用词错误是水平问题,那么对一般人情绪的漠视则是立场问题。众所周知,某报曾被评价为‘二流报纸’。这句点评以及‘闭门办报’的尖锐批评,显然比某报本身更经得起历史的考验。

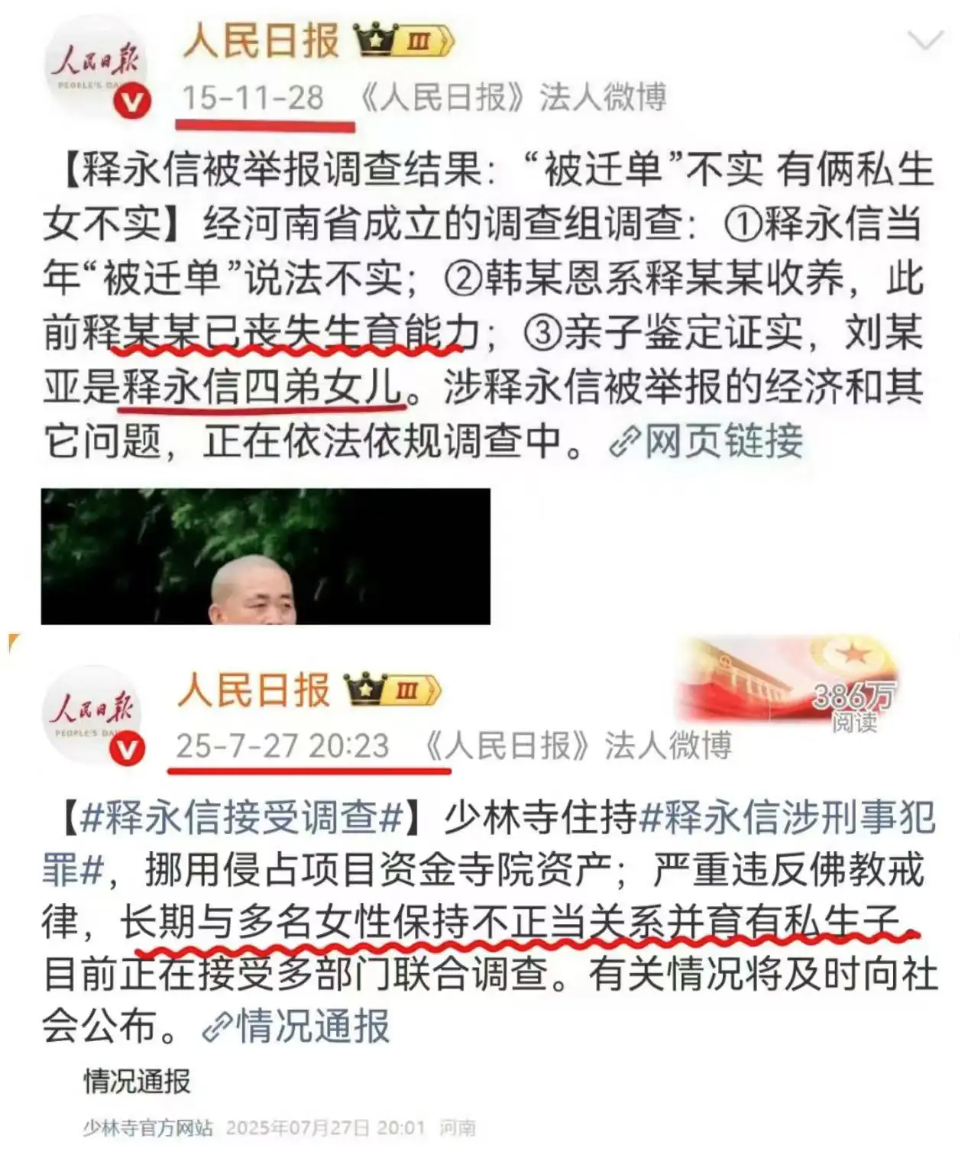

‘只有叫错的名字,没有叫错的外号’,某报‘二流报纸’的定位是其自身行为‘自证’出来的。尽管某报的大量报道在网络上已经很难检索到,但凭借现有的资料,我们仍然可以看到为什么某报会获得如此‘响亮’的名称。

首先,不论真伪,只做传声筒。新闻伦理要求追求报道的真实性,新闻记者对消息来源应当多方查证信源,相互印证之下确保内容的准确性。然而,某报在К签证事件中仅是消息的‘中转站’,回避了透明性诉求,反而扣帽子打压质疑。

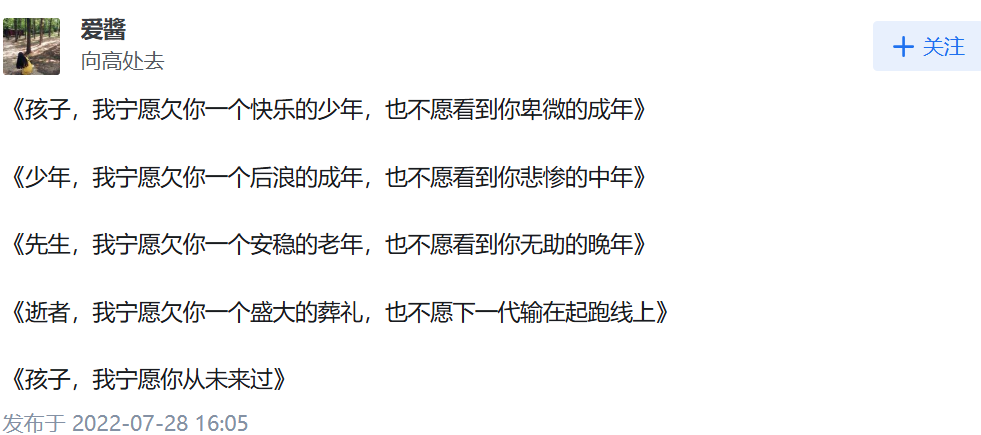

其次,高高在上,一副管教姿态。例如,某报曾将因对生活绝望而选择结束生命的小伙儿贬为‘巨婴’,以高高在上的姿态否定其客观处境。时至今日,我们仍难以想象,一个主流媒体能以如此粗鄙的口吻嘲弄他人,这是否违背了该媒体的根本立场?

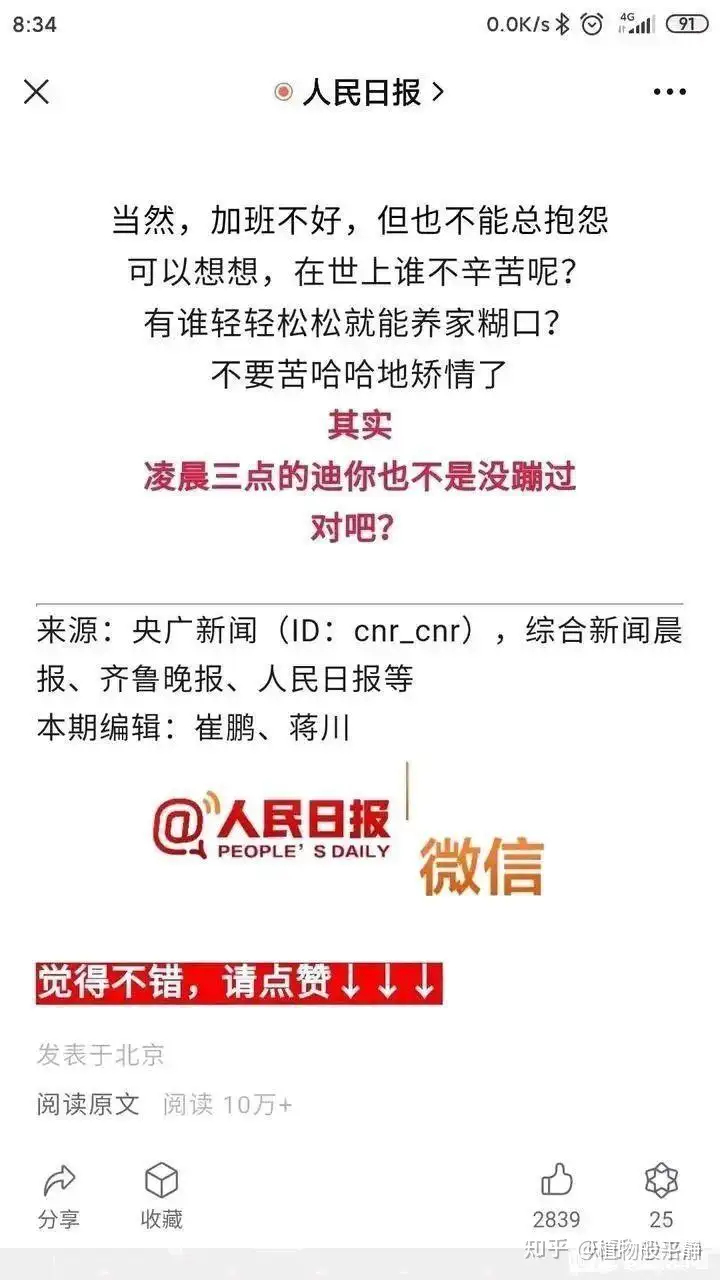

再者,脱离社会实际,戏剧化他人生活。例如,某报曾为教导读者要狠狠加班而发出‘名言’:‘凌晨三点的迪你也不是没蹦过对吧?’至少观察员真的加过三点的班、赶过三点的作业,但是真的没蹦过三点的迪。掩盖根本矛盾可以,但不经过调查研究就胡诌多少有点强行降智的嚣张感。

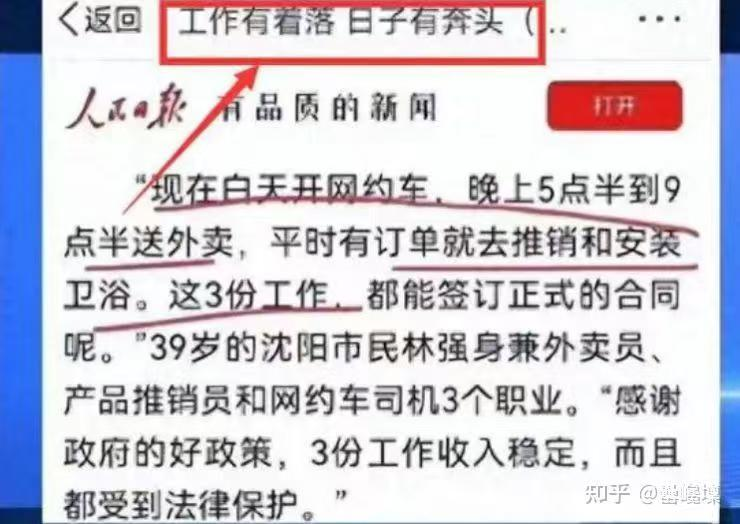

最后,宣扬苦难,不追究苦难原因,但是要求他人乐于承担苦难。例如,某报曾宣扬打3份工是快乐且合理的。但是为什么要打三份工?这是碰都不能碰的‘滑梯’。从‘凌晨三点蹦迪’的何不食肉糜,到将打三份工美化为‘上进’,某些叙事早已与现实脱节,与实事求是背道而驰。

为什么‘二流报纸’写出来的东西让人如此忍俊不禁?一位知乎用户总结得很好:某报并不是传统意义上的媒体,而是管理者居高临下地嘲讽着我们的无能。

К签证争议的本质并非排外,而是对公平的渴求。当国内青年在就业市场挣扎时,政策透明与机会平等才是民心所向。制造对立的绝非日常生活的勤恳之人。回归‘实事求是’,方为破局之道。

文/1376号观察员

校对/福冈第一深情

编辑 设计/阿竹

图/网络&即梦

专业、好玩、有态度

关注、在看、转发

我们都是这个世界的执剑人