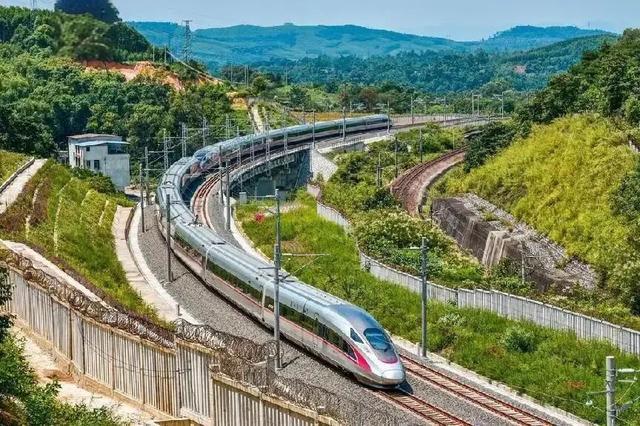

3700万粉丝的外国网红甲亢哥,前段时间在中国体验了一次高铁直播。当列车钻入隧道的瞬间,他连忙提醒粉丝:“马上没网了,别走开!”结果,直播画面丝滑如初,他当场惊呼:“隧道里居然有信号!”

评论区瞬间沸腾,网友纷纷科普:“这是京张高铁,冬奥前就通车了,全程信号满格!”自豪之余,或许很少有人意识到:五年前,中国铁路的负债总额高达5.76万亿。这一数字曾引发广泛担忧,但如今再看最新数据,结果令人意外。

01 修铁路,究竟有多“烧钱”?

修建铁路的成本堪称“天价”。普通铁路每公里造价约5000万元,高铁则至少1亿元起步。若遇山地、峡谷等复杂地形,成本更是直线上升。以川藏铁路为例,每公里造价超过3亿元,堪称“世纪工程”。

轨道材料同样昂贵。铁轨需承受数百万吨压力,每米成本高达数千元,铺设100公里轨道需耗资4-5亿元。此外,人工费、机械费以及征地拆迁成本更是“大头”。拆迁费通常占总投资的10%-30%,动辄上亿元,成为预算的“无底洞”。

有人吐槽票价高,但算清账后才发现:这点钱根本不算什么。以广州到杭州的1427公里高铁为例,二等座票价841元,折合每公里仅0.58元。相比之下,美国高铁票价是中国的三倍,每公里达1.6元。中国铁路“修得贵、卖得便宜”,实属罕见。

02 为何要“硬着头皮”建铁路?

原因很简单:铁路是国家战略资产。2019年,国铁集团负债5.48万亿,资产负债率65.98%,看似惊人,但当年收入达1.13万亿,净利润25.2亿,属于“亏得起、养得住”的水平。

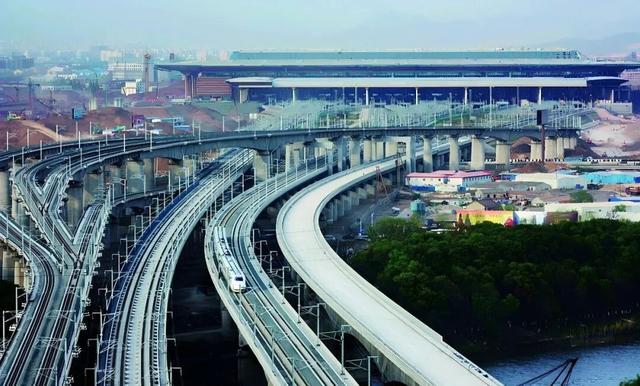

更关键的是,高铁收益周期长。京沪高铁初始投资2500亿,每年营收250亿,十年基本回本,加上利息十五年也可覆盖成本。换句话说,高铁并非“赔本买卖”,只是赚钱节奏较慢。

此外,铁路的经济价值远超财务报表。货运通道打通后,煤炭、钢铁、矿石等物资可快速运输;客运线路铺开后,沿线城市串联成经济圈。例如,2006年开通的“7272次小慢车”,全程178公里票价仅7元,许多菜农挑着蔬菜乘车去邻省售卖,日赚两三百元。为方便农民,列车甚至拆除了部分座椅。

这不仅是经济账,更是民生账。铁路的价值,早已超越财务报表的范畴。

03 负债6.2万亿,为何反而更健康?

近年来,铁路负债非但未降,反而增至6.2万亿。有人质疑:“这不是越修越亏吗?”但数据揭示了背后的变化。

2024年,国铁集团营收1.28万亿,净利润38.8亿,双双创下新高。负债率虽降至63.52%,但资产总额增长更快。简单来说,欠的钱多了,但口袋里的“值钱货”更多,比例反而更健康。

旅客发送量同样亮眼:2024年达43亿人次,较疫情低谷期翻数倍;货运量连续八年增长,2024年达39.9亿吨。更值得一提的是,铁路开始多元化经营。京沪高铁通过广告、车站商业、物业开发等非运输收入占比达三成,每公里线路年赚超千万元,成为“赚钱模板”。

海外市场同样表现突出。中国高铁成为“走出去”的新名片,非洲、中东多国选择中国方案,原因在于技术先进、价格合理、施工高效。这类项目不仅带来经济收益,更推动国内产业链出海,实现钢铁、水泥、机械设备等“组团赚钱”。

04 五年逆转,铁路发展的三大逻辑

回顾这五年,从5.76万亿负债到如今盈利改善,铁路的发展逻辑清晰可见:

第一,负债是战略投资,而非烂账。第二,铁路的经济价值不仅体现在票价和利润,更在于带动全国物流、人流与产业流。第三,中国铁路已从“拼速度”转向“拼效益”,追求精细化运营与国际化拓展。

有人担忧铁路修得太快会成为负担,但答案恰恰相反:铁路是现代经济的底座,网络越密,国家的经济根基越稳。

铁路负债是“沉甸甸的担子”,但更是“沉甸甸的家底”。从甲亢哥的惊呼,到几十亿吨货物在轨道上奔流,中国铁路正以独特的方式向世界证明:这笔账,值!