近期,老罗与西贝之间的舆论风波持续发酵,西贝方面在自证清白的过程中却不断暴露出更多问题,仿佛一场跳梁小丑般的表演。尽管西贝如今面临万众讨伐,甚至各路网络大V和官方媒体都纷纷发声批评,但仍有部分人群在极力支持它,这背后究竟隐藏着怎样的真相?

近日,上海多所小学的家长群中悄然掀起了一场不同寻常的讨论。家长们并非盲目支持西贝,而是发出了一种近乎荒诞的呼吁:“我们宁可让西贝进校园!”这一声音的出现,实则是家长们长期积压的无奈与愤怒的集中爆发。

西贝因被曝使用冷冻长达18个月的鸡翅、24个月的西兰花制作预制菜而引发全网关注。罗永浩那句“闭着眼睛点,道道都好吃”更是成为争议焦点,被广泛质疑为虚假宣传。然而,讽刺的是,这场本该让西贝陷入危机的舆论风暴,却意外地让上海不少家长“站”到了西贝一边。

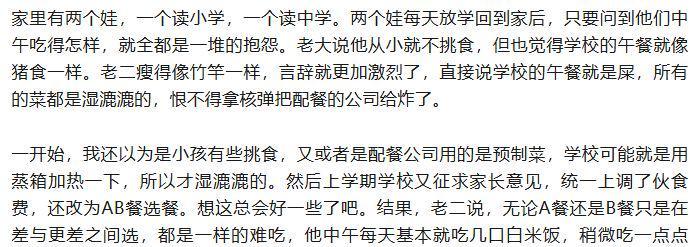

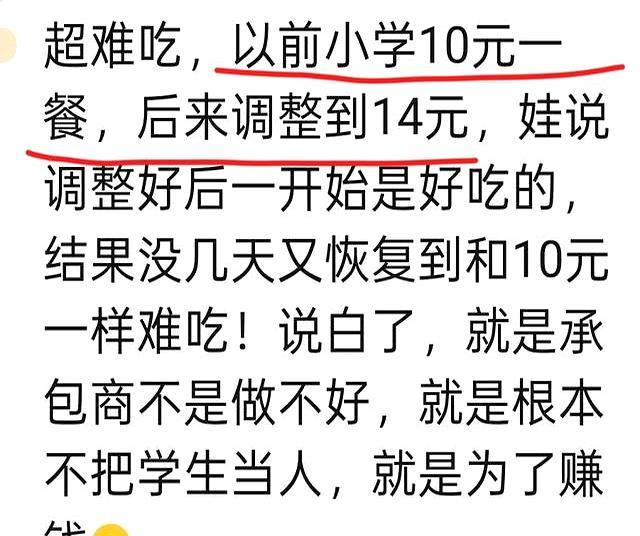

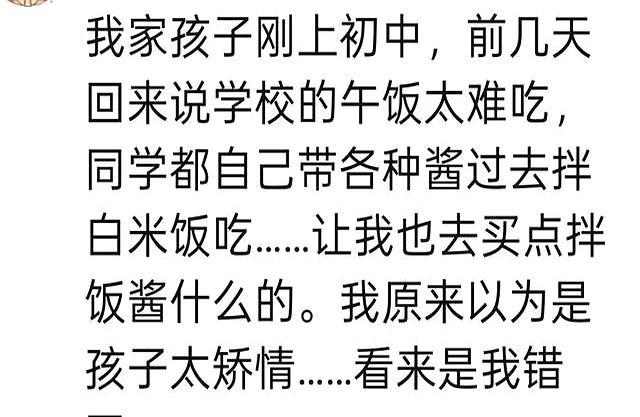

在多个家长社群中,类似言论频繁出现:“现在的学校餐,连西贝的预制菜都不如。”“至少西贝的儿童餐是公开配方、有标准流程的。”“我们不求多好吃,只求孩子吃的饭是干净的。”更有家长指出,餐标高达15到20块一份,比很多写字楼外卖还贵,但孩子回家第一句话还是饿。

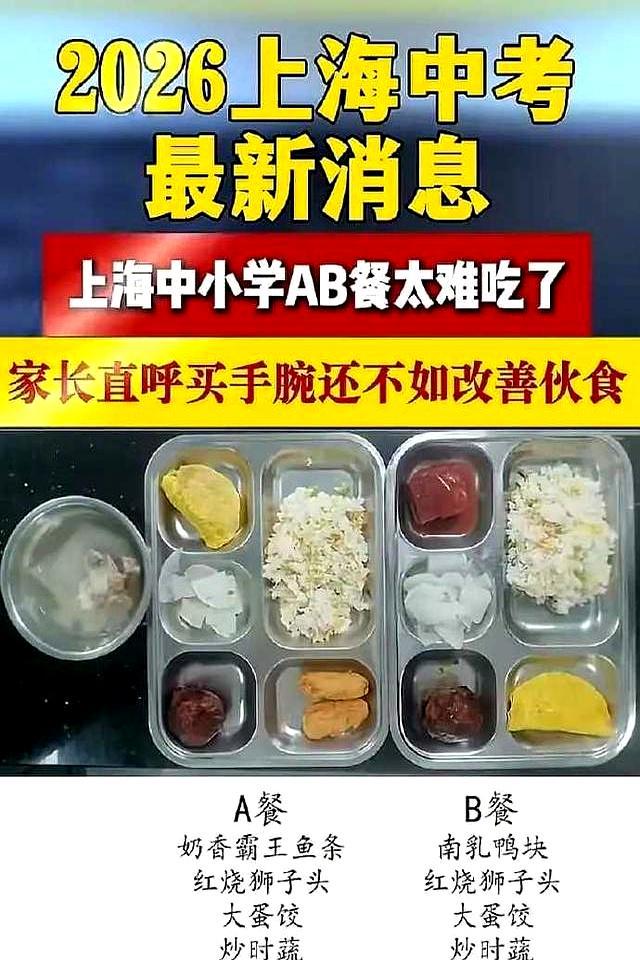

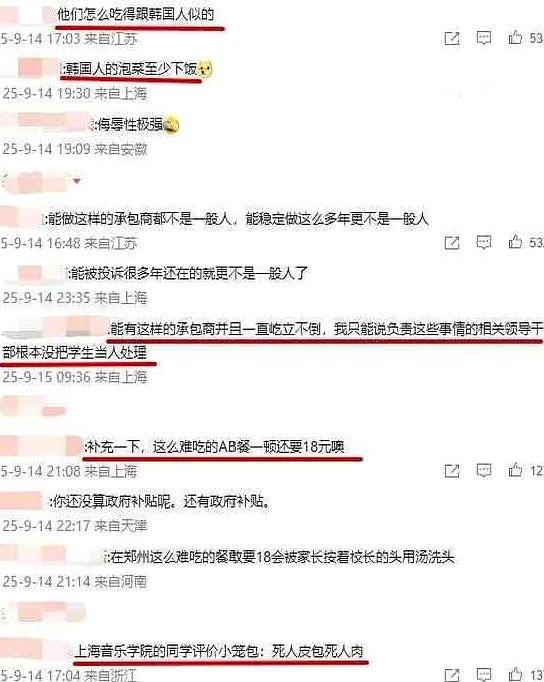

以上就是上海家长们拍摄的所谓上海中小学的AB餐,有家长甚至反馈,很多时候比这个图片还要差。这些声音并非对商业品牌的盲目支持,而是一种对现实的绝望回应。

其实,上海的学生餐质量特别差,这本来是政府补贴的项目,但却被一些人当作生财之道,挖空心思赚钱,完全置学生的健康不顾。然而,无论家长怎么反应怎么抱怨,学校也无可奈何,唯一能做的最多就是让老师把每餐拍照给家长群。在一向最公正最尊重民意的魔都,外包的送餐公司居然无法被撼动。

而且,魔都的中小学是不允许送饭的,所以不管你用什么办法,都改变不了孩子吃的就是质量低劣的餐食。上海家长论坛里,吐槽校园餐的帖子能翻到十年前,承包商名字换来换去,味道始终稳定地难以下咽。有家长统计过,孩子三年级到五年级,午餐照片里出现最多的是半熟的茄子和漂着油花的汤,肉块几乎找不到。

问题卡在两个地方:一是承包制,把餐饮包给公司,一签就是三五年,中间换不了人,饭菜自然越来越敷衍;二是没人真管,家长投诉到教育局,层层转下来,最后又回到承包商手里,等于自己给自己打分。

相比之下,北京和广州去年开始让家长进校陪餐,学生每周给饭菜打分,分数低于80分直接扣钱。而上海目前只有极少数学校试行,大部分地方还是老样子。有老师私下说,不是不想管,是管不动,合同里写着不得随意更换供应商。

西贝被博主喊话,其实只是个玩笑。西贝一份土豆牛肉盖饭外卖卖38块,真进校园,要么亏本要么涨价,家长未必愿意。真正该换的,是这套十几年不变的承包模式。孩子长身体的时候,每天靠几口冷饭剩菜撑过去,成绩再好也补不回来。

解决办法其实并不复杂,把家长委员会写进合同,打分低于标准就启动退出条款,让承包商知道饭菜难吃真的会丢饭碗。广州已经有学校这么干,三个月时间,肉菜分量肉眼可见地多了一倍。孩子回家不再喊饿,家长也不用每天偷偷往书包塞零食。

吃饭是最低要求,连这都做不到,其他教育口号听起来都像空话。这场由西贝风波意外引发的家长发声,揭示了一个令人唏嘘的现实:只有当事件登上热搜,问题才可能被看见。“我们宁可让西贝进校园”——这句看似荒唐的口号,实则是对制度性失灵的一次沉痛控诉。

它不为某个品牌背书,只为一个最朴素的愿望:让孩子吃上一顿干净、安全、像样的饭。如果连这个愿望都需要一场舆论风暴才能实现,那才是真正的悲哀。