近日,高通公开指责华为不尊重“全球化”分工,原因竟是华为最新旗舰Mate70系列手机未采用高通芯片。这一言论迅速引发科技圈热议,网友纷纷表示:“高通的逻辑实在感人!”

我们不禁要问:全球化分工究竟该如何定义?企业基于自身发展需求做出的技术选择,为何会被指责为对全球化分工的不尊重?

华为Mate70系列手机的发布,无疑在科技圈掀起了惊涛骇浪。高通技术许可业务总裁Alex Rogers曾在财报电话会议上表示,高通一直在与华为接触,推动谈判,希望合作能够持续下去,并强调与华为合作对维持全球开放产业链稳定至关重要。然而,华为选择自研芯片,在高通看来却破坏了全球化分工,原因仅仅是华为Mate70系列未采用其骁龙芯片。

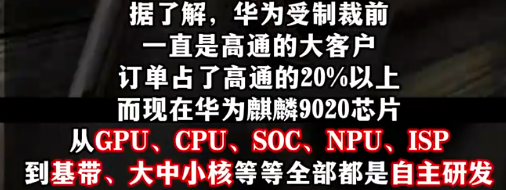

曾几何时,华为也是高通的重要客户,部分Mate系列机型也曾使用过骁龙芯片。但如今,华为凭借自主研发的麒麟9020芯片实现了技术突围。这一转变对高通而言,不仅意味着失去了一个重要订单,更眼看着华为市场占有率不断攀升,而自身却无力阻拦。

回顾过去几年,华为面临着欧美全方位的制裁。美国将华为列入“实体清单”,实施了一系列制裁措施,尤其在芯片供应上,禁止本土企业以及使用美国技术的外国企业向华为提供先进制程芯片,导致华为一度陷入“缺芯少魂”的困境。为了维持手机业务运转,华为不得不采购高通芯片,但即便如此,也只能获得阉割后的4G版本骁龙芯片,销量急剧下滑。这对于在5G技术领域领先的华为来说,无疑是一种巨大的屈辱。然而,华为没有被打倒,而是选择了一条艰难的自主研发之路,持续加大投入,无数科研人员日夜攻坚,最终成功实现了芯片等关键技术的重大突破与国产化。

在这样的背景下,高通所谓“不尊重全球化分工”的指责显得格外荒谬。全球化分工本应是基于市场自由选择、互利共赢的模式,但高通的商业模式却并非如此单纯。高通不仅靠卖芯片盈利,还通过专利授权费获取巨额利润。用高通芯片,厂商需交两份钱:一份是芯片采购费,另一份是专利授权费。这对于中国厂商而言,无疑是一笔不小的负担。

有人调侃,买高通芯片就如同买了车还得额外花钱买车钥匙。这种近乎垄断的专利模式,让高通在全球芯片市场占据主导地位,其他厂商只能沦为“打工仔”。而如今华为凭借自研芯片打破了这种局面,高通却指责华为破坏了全球化分工,这无疑是“双标”行为。

广大网友对于高通的指责也是一片骂声。有网友直言:“高通这是怕了吗?怕更多企业学华为走自主研发之路,它在安卓阵营的老大地位就保不住了。”也有网友调侃:“高通又不用怕,刚和全球500强巨头签了15年战略协议,也即将在中国首发高通芯片,华为完全不在同一个竞争维度。”还有网友表示:“高通制裁华为时不讲全球化,现在华为有本事了,反倒说华为不守规矩,真是睁着眼说瞎话。”这些言论充分反映出大众对高通指责的不满,以及对华为自主研发精神的认可。

华为用实际行动证明了,技术自主可控才是企业发展的“安全感”来源。在面对重重制裁的艰难时期,华为咬牙坚持,麒麟芯片的回归不仅是技术的胜利,更是一种精神象征。这一事件也提醒着我们,技术自主可控对于一个企业乃至一个国家是何等重要。在核心技术长期“受制于人”的情况下,中国企业不仅被动,有着随时被卡脖子的风险,还需承担高昂成本。而如今华为为所有中国科技企业指明了方向:自主研发虽艰难,但只要方向正确,就有成功的希望。

全球化分工本身并没有错,但公平的全球化才是我们所追求的。高通的指责恰恰暴露了其矛盾心理,既希望所有厂商继续依赖它、交钱,又害怕自主研发的崛起动摇其地位。而华为的选择,不仅是对自身负责,更是对整个行业的启发。全球化不应是“一刀切”,也不是单向依赖,只有每个玩家在技术上都有所突破,全球化分工才能真正实现共赢。