“环城”二字,在上海手中仿佛被赋予了魔法——它不再是冰冷的地理概念,而是一个充满生机的活扣,将城市与自然紧密相连。你或许曾以为,上海的外环区域只有高架桥与仓库的冰冷,但当你真正踏入这片土地,会发现脚下触碰的不是坚硬的水泥,而是野大豆的豆荚在脚下轻轻裂开,惊起一群寿带鸟掠过天际,它们的尾巴如同两条飘逸的白绸带,将朋友圈的滤镜瞬间撕成原生画质,让人恍若置身自然仙境。

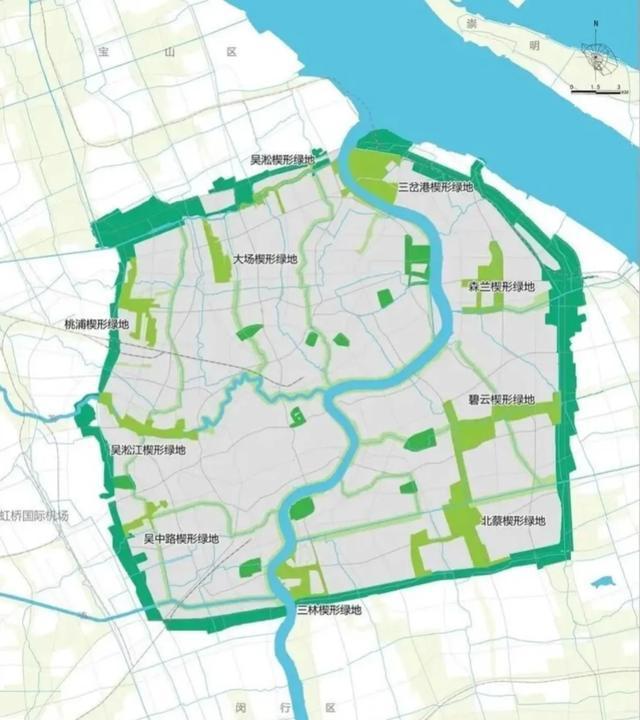

数字背后,是上海生态建设的坚实步伐:45座公园如珍珠般散落,60公里绿道蜿蜒伸展,200万小程序用户积极参与,这些数据不仅仅是汇报材料,更是上海生态转型的生动写照。

傍晚六点,闵行的海绵绿道成为了一片欢乐的海洋。它刚刚“喝”完一场暴雨,路面却不见积水,鞋底依旧干爽。推婴儿车的阿姨放心地将速度档调至最大,车兜里的孩子颠得咯咯直笑。而一旁,穿外卖制服的小哥停下电动车,掏出手机对着一片紫穗槐猛拍,原来系统识别新品种能为他积累绿色积分,换取一顿晚餐折扣。当技术如此贴近生活,再冰冷的5G基站也仿佛长出了烟火气。

生态建设的成效,不仅体现在数字上,更融入了市民的日常生活。有人计算着房价的上涨,有人关注着物种的增加,而老百姓更关心的是:出门倒垃圾的五分钟里,能否顺手刷满今天的步数。答案是肯定的,因为绿道如同城市的毛细血管,将小区、地铁、便利店、河滨、废仓库、老码头等紧密相连,让人在行走中忘却里程,只记得那些美好的瞬间。比如合庆郊野公园二期的那棵歪脖子榆树,树洞刚好能塞下一部手机,情侣自拍完还能顺手将垃圾投入树洞旁的分类桶,桶身上印着“市民园长”的电话,打过去,接电话的往往是隔壁退休教数学的老王,他周末会带着二十个孩子做“昆虫旅馆”,用烂木头、废竹筒、旧瓦片为瓢虫搭建五星酒店,那份热情与专注,让人仿佛回到了他当年带奥数班的时光,只不过现在不收费,换来的是一杯邻居手冲的挂耳咖啡。

企业也不甘落后,纷纷加入到生态建设的行列中。阿里将自家AI摄像头安装在嘉定西扩区,专门用来数鸟,而非防贼;上汽则将无人清扫车改装成充电草坪灯,白天吞食垃圾,晚上吐出光斑,如同一群沉默的萤火虫,为城市增添了一抹浪漫的色彩。这些投入虽然巨大,却并未引起市民的反感,因为认养牌上明确写着:企业只有“抚养权”,没有“冠名权”。想要打广告,得先让物种满意——如果野大豆减产,认养费将翻倍,直接捐给市绿化市容局购买种子。

生态与经济,在这里终于不再相互对立,而是实现了和谐共生。最令人意外的是,上海的生态建设还吸引了国外的关注。柏林绿带代表团来沪考察,蹲在浦东高架桥下看雨水花园,一边记笔记一边自嘲“土”,说他们的绿带只长啤酒瓶,而上海的绿带却长出了野大豆和寿带鸟。上海接待人员则幽默地回赠他们一包崇明岛芦苇种子,并附赠一句“种下去别忘了申请市民园长”,让德国工程师一时语塞——原来城市更新可以如此“不正经”,却又如此充满创意。

如今,“环上公园”的官方口径已悄然改为“环上生活”,一字之差,却将钢筋水泥的KPI换成了心跳呼吸的体感。人们不再追求“打卡圣地”,而是更关心夜跑路线能否再长一公里,以便消耗掉夜宵馄饨的热量;也不再比拼谁的花海更大,而是争论哪段绿道能看到夕阳与飞机同时落地,如同给城市装上了双焦镜头,一眼自然,一眼人间。

外环这条曾经的“冷环”,如今已热得发烫,却又不烧人。它像一条会发热的围巾,冬天挡风,夏天吸汗,春秋两季则顺便将房价、股价、鸟价、人心一起轻轻托住。人们不再谈论“逃离上海”,而是开始计算:今晚几点下班,才能赶上华泾公园的预约日落,顺便在小程序里抢个自然教育课名额,给孩子们讲一讲寿带鸟为什么选在上海谈恋爱——答案其实并不复杂:因为这里终于将“生态”写进了生活,而非仅仅写进PPT。