新能源车维修困局:4S店排队难,第三方不敢修,车主苦不堪言?

近年来,新能源车市场持续火爆,但维修难题却日益凸显。近日,网红汽修博主“龙哥”因修车被车企起诉并赔偿10万元,在直播间被问及某品牌车能否维修时,他直言“不敢修”。这一事件背后,折射出新能源车维修行业正经历一场“垄断与突围”的激烈较量。

一、修车难于买车?车主吐槽:排队半月,换个尾灯竟要1.8万

重庆车主王鹏的遭遇颇具代表性。他的车“三电”系统出现故障,送至4S店后竟等待近一个月才修好。看到账单时,他更是大吃一惊——仅更换一个制冷空调配件就花费了2000多元,整体维修费用高达数千元。而另一位车主的遭遇更为离谱,在4S店更换尾灯竟被收费1.8万元,而同样的保养项目在第三方维修店报价仅600多元。然而,车主们往往敢怒不敢言,因为一旦选择非授权店维修,车企便会以“脱保”相威胁,导致终身质保直接作废。

新能源车维修生态为何如此封闭?数据显示,全国燃油车维修企业约40万家,而新能源车维修企业仅2万-3万家,比例严重失衡。车企通过技术加密、质保条款和配件垄断等手段,将“三电”系统(电池、电机、电控)的维修权牢牢掌握在自己手中。第三方维修店即便具备技术实力,也因无法获取原厂配件和软件授权,只能承接一些补胎、喷漆等边缘业务。

二、维修工成“高危职业”?技术壁垒下,老师傅被迫转型

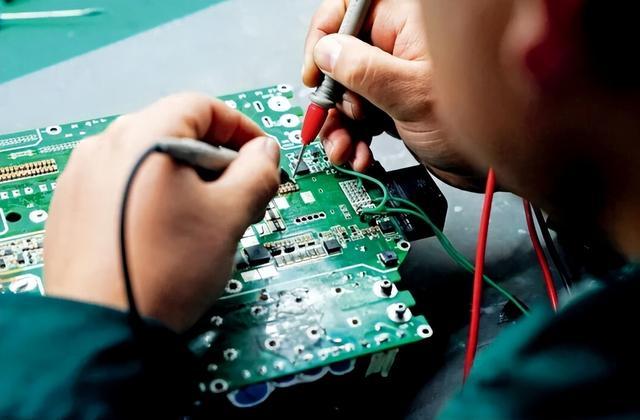

修了20多年燃油车的老师傅张涛坦言,新能源车彻底颠覆了传统维修逻辑。“以前靠听声音、闻气味就能判断故障,现在得懂编程、会用电学设备,甚至得考取低压电工证。”他无奈地说。

更棘手的是,不同品牌的车机系统互不兼容,维修工具动辄投入十几万元,但订单量却少得可怜。上海嘉定区的一起判例更是让行业心惊胆战:两名维修工因擅自解锁电池管理系统,被判处“破坏计算机信息系统罪”。车企以安全为由锁定核心数据,第三方维修一旦触及就可能违法。这也导致新能源维修人才缺口高达80%,全国专业技工不足10万人,而市场需求却在爆炸式增长——预计到2025年,将有超350万辆新能源车“脱保”,维保市场规模将突破3000亿元。

三、打破垄断的曙光已现?政策与市场正在破冰

面对维修困局,政策层面开始发力。今年1月,四部门联合发文鼓励车企开放“三电”配件销售和技术授权;3月实施的《新能源汽车运行安全性能检验规程》首次明确了电池、电机的国家标准检测项目。市场端也有新动向:京东养车与宁德时代合作打造维保换电一体站,特斯拉在重庆授权第三方钣喷中心,比亚迪逐步开放部分维修权限。

但破冰并非易事。有业内人士指出,车企担心技术开放后需承担售后风险,而第三方维修店即便获得授权,也面临高额加盟费和设备投入。正如重庆律师李林新所言:“车企将限制条款隐藏在电子协议中,这与反垄断法精神相悖,但维权成本太高,普通车主难以抗衡。”

四、未来之路:修车自由何时能实现?

新能源车的维修权之争,本质是数据权与用户选择权的博弈。短期看,车企垄断仍将延续;但长期而言,随着“脱保”车辆激增,第三方市场必然崛起。就像燃油车时代一样,当成本优势和技术积累达到临界点,维修市场会自然分层——高端车留驻4S店,普通车流向第三方。

对于车主,专家建议:质保期内优先选择授权渠道,脱保后可对比第三方认证店;购买二手车时重点查验“三电”检测报告,避免落入“无保”陷阱。毕竟,一辆车的价值不应被维修权锁死,而安全与实惠也本可兼得。

新能源车的维修困局,是技术快速迭代与配套体系滞后的必然矛盾。但正如一位从业者所说:“燃油车售后体系花了几十年成熟,新能源车才几年?给市场一点时间,终会找到平衡点。”但愿下次车主们修车时,不再只能在“天价排队”和“失去质保”之间做单选题。