一、马场町枪声后:一个家庭的骤然分裂

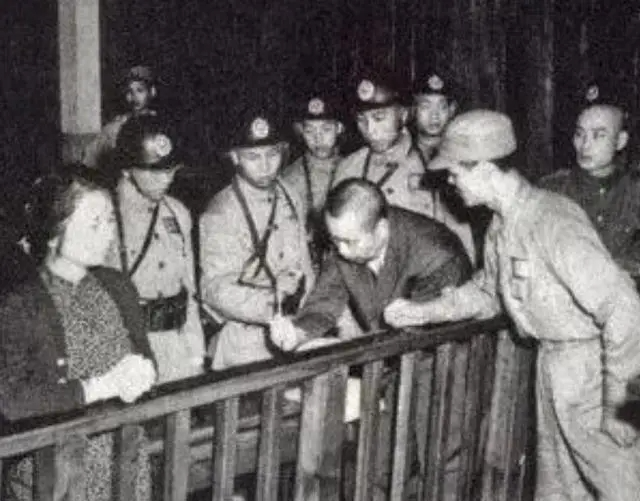

1950年6月10日下午4点30分,台北马场町的枪声撕裂了寂静,“密使一号”吴石将军倒在血泊中。临刑前,他在绝笔诗中写下“平生殚力唯忠善,如此收场亦大悲”,这位曾传递金门兵力部署、上海轰炸计划等核心情报的将军,终究未能亲眼见证两岸统一的那一天。

枪声响起时,吴石的四个孩子正面临命运的断崖式分割。赴台前,吴石本计划将妻儿安置在香港,却因蒋介石的强制命令,最终仅带着次女吴学成、7岁幼子吴健成赴台,而长子吴韶成、长女吴兰成则被留在上海。这一别,竟是横跨30年的骨肉相隔。

吴石牺牲后,台湾的家庭瞬间崩塌。妻子王碧奎虽被友人营救出狱,却只能带着两个未成年的孩子隐姓埋名。10多岁的吴学成被迫辍学,每日在台北街头摆摊缝补、擦鞋,“换来的钱只够买稀粥,我和妈妈、弟弟分着吃”。为减轻家庭负担,她不到20岁便匆匆嫁人,将青春埋入柴米油盐的窘迫中。

7岁的吴健成跟着姐姐睡在硬木板上长大,昔日将门之后成了“罪人之子”。他后来在给大陆兄长的信中写道:“如果当初父亲不那么倔,咱们也许不会这么散”,字里行间满是孩童对家庭离散的委屈与不解。而这封跨越海峡的信,成了两岸兄妹仅有的联系。

二、命运的分水岭:两岸四子的冰火人生

同一血脉,却因海峡相隔,走上了截然不同的人生道路。

在大陆,吴韶成与吴兰成的人生被“烈士子女”的光环温暖着。1972年,在周恩来和叶剑英的直接关怀下,中央正式认定他们为革命烈士子女。吴韶成顺利考入南京大学,后来官至河南省冶金厅总经济师,享受正厅级待遇,还自费出版父亲相关传记,守护家族记忆。

长女吴兰成则在上海第一医学院深造,最终成为中国中医科学院研究员,获国务院特殊津贴,她的研究成果至今仍在临床上拯救生命。兄妹俩早早加入中国共产党,沿着父亲向往的道路前行。

而台湾的吴学成与吴健成,始终活在父亲身份的阴影里。吴健成靠着一股韧劲考上台大,后赴美留学成为工程师,可他坦言:“年轻时不懂父亲为什么要做危险的事,只觉得是他毁了我们的家”。

吴学成在台湾当起普通主妇,很少对外人提及身世,客厅里却常年挂着一幅中国地图,悄悄珍藏着对故土的眷恋。

这种境遇的落差,在1980年的美国聚会上彻底爆发。那年,四个年近半百的兄妹终于团聚,饭桌上吴学成红着眼眶对吴韶成哽咽:“哥,你在大陆有人照顾,我们在台湾什么都没有”。一句话让满桌沉默,吴韶成后来回忆:“那一刻我才真正懂,他们在台湾过得有多难”。

三、岁月的答案:从抱怨到读懂“家国天下”

抱怨的背后,是30年的颠沛流离,但时间终究会揭开英雄抉择的深意。

吴健成在美国成家后,才渐渐读懂父亲。看着自己的孩子蹒跚学步,他摩挲着父亲绝笔诗的复印件,突然明白“为大家舍小家”从来不是一句空话。父亲传递的情报不仅避免了三次上海大轰炸,保护了数百万市民,更在淮海战役、渡江作战中发挥关键作用——吴石曾协助吴仲禧获取华中“剿总”兵力部署,还促成林遵舰队起义,加速了解放进程。

“父亲不是不爱我们,只是他的爱给了更多人”,吴健成后来每年都回大陆探亲,2010年还将父亲遗物捐赠给北京博物馆。

吴学成晚年对子女说起外公时,早已没了抱怨:“你们的外公不是不爱我们,他是爱这个国家胜过爱自己的小家”。

她的子女赴美留学前,她反复叮嘱要记住“外公血脉里的家国情怀”。这份情怀,早已跨越海峡,融入后辈骨血。

1993年,王碧奎的骨灰被送回大陆,与吴石合葬在香山公墓,墓碑上“丹心在兹,与山河同”八个字,道尽了这位烈士与妻子的一生坚守。下葬那天,四个子女首次并肩站在父母墓前,吴兰成轻声说:“爸妈等了43年,终于团圆了”,所有的委屈与隔阂,都在这一刻化为泪水。

四、沉默的传承:跨越三代的家国印记

吴石曾对子女说“家国天下,有国才有家”,这句话,他的后代用了三代人去践行。

吴韶成一生清正廉洁,把父亲的印章、墨宝视若珍宝,得知家乡要建纪念馆,立刻将全部文物捐献。

吴兰成在中医领域默默耕耘,很少接受采访,只说父亲教会她“人生最重要的是为了什么而活”。吴健成在美国站稳脚跟后,始终保留中国国籍,用工程师的严谨传承着父辈的坚韧。

就连孙辈也在续写这份荣耀。吴韶成的女儿吴红作为吴石首位回乡的孙辈,回到福州螺洲老家,在祖父的故居里对着墨宝落泪:“我从小就知道,爷爷的东西是家里最珍贵的宝物”。

如今,吴氏后人虽散居两岸三地,却都记得吴石“清廉勤俭”的家训,在平凡岗位上守护着这份沉默的荣光。

结语:伤疤终成勋章,分离见证初心

吴学成的那句抱怨,像一道跨越30年的伤疤,揭开了英雄家庭不为人知的痛楚。但岁月终究证明,吴石当年的抉择从不是“倔强”,而是用一个家庭的分离,换来了千千万万个家庭的团圆——他传递的情报保护了数百万生命,他的坚守为两岸统一埋下火种。

四个子女,两种人生,却在时光流转中读懂了同一份初心。当吴健成把父亲遗物捐给博物馆,当吴学成的客厅挂起中国地图,当孙辈回乡追寻红色足迹,他们都在续写着吴石的答案:所谓家国,从来不是一句口号,而是有人愿意用骨肉分离、一生清贫,去守护的山河无恙。

这沉默的荣耀,远比喧嚣的赞歌更动人。