在探索宇宙奥秘的征途中,光速不变原理犹如一颗璀璨的星辰,引领着物理学家们突破传统思维的束缚。爱因斯坦的这一理论,不仅颠覆了我们对速度与参考系的传统认知,更在物理学史上刻下了浓墨重彩的一笔。

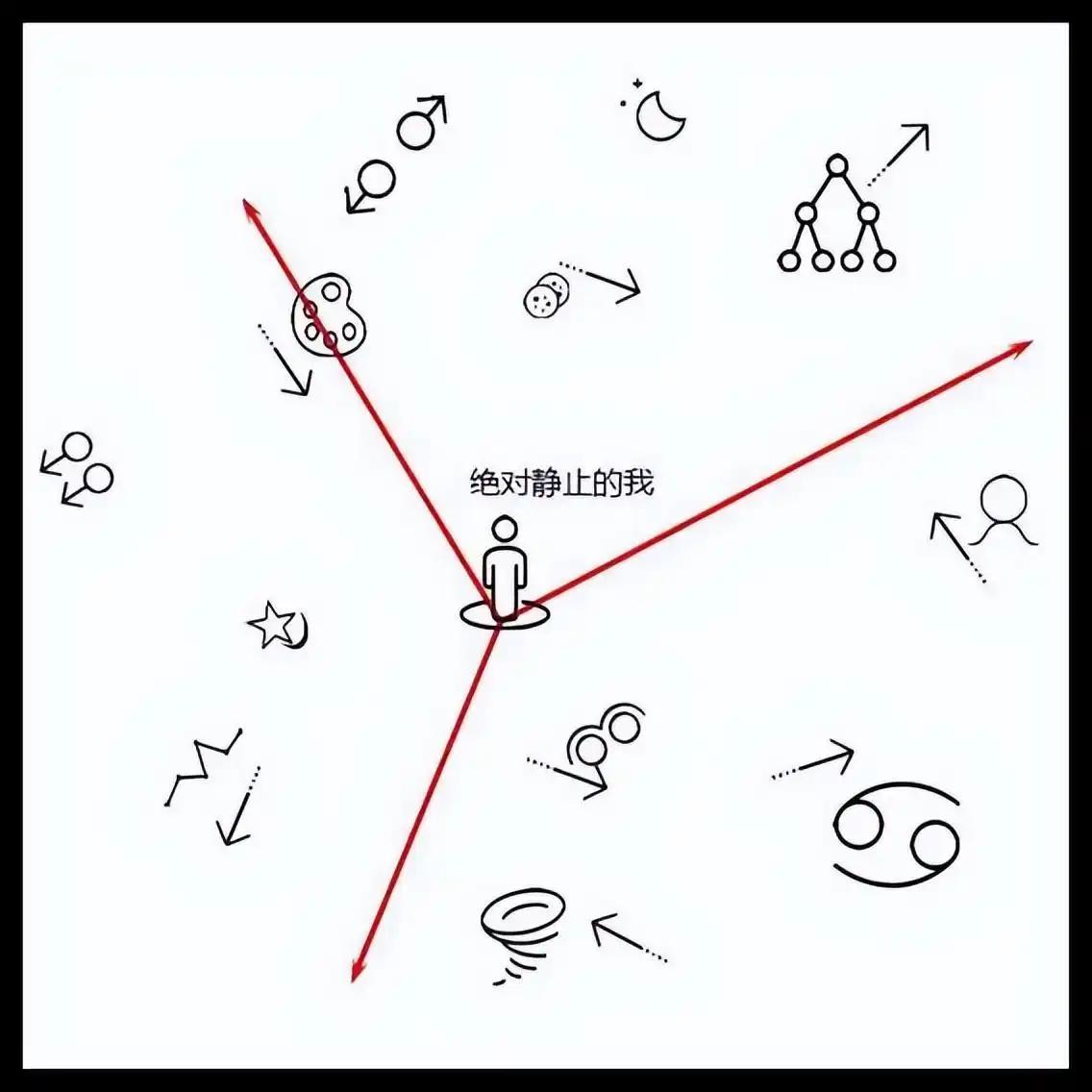

在经典力学的框架下,物体的运动总是与参考系紧密相连。我们说一列火车时速100公里,这是以地面为参考系得出的结论。然而,当测量者与火车同向或相向而行时,测得的火车相对速度会发生变化,这符合我们的生活经验,也易于理解。

那么,是否存在一种运动,其速度与参考系无关呢?在经典物理学的认知范畴里,这似乎是天方夜谭。想象一下,你站在地面上,看到两列火车A和B以相同速度并肩行驶,你测得它们的时速均为100公里。但当你登上火车B后,按照经典物理常识,你会认为火车A与你相对静止。然而,如果你发现火车A仍以100公里的时速超越你,这就如同目睹了宇宙奇迹——火车A的运动竟然与参照系无关!

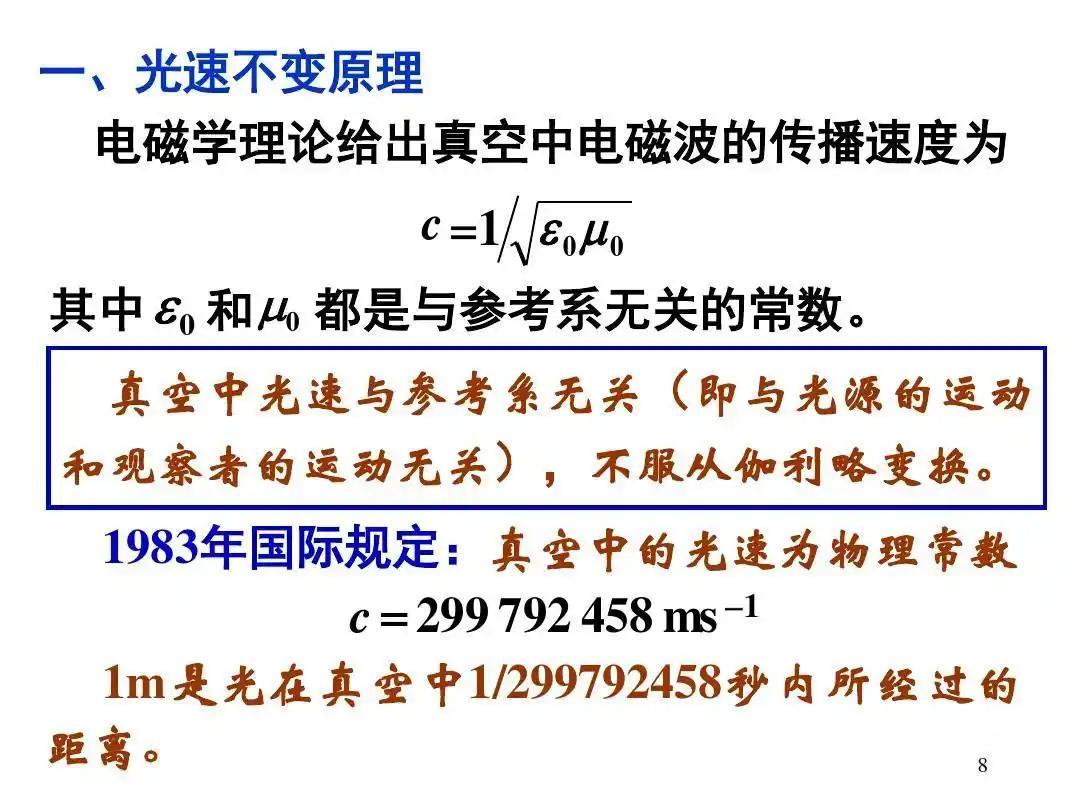

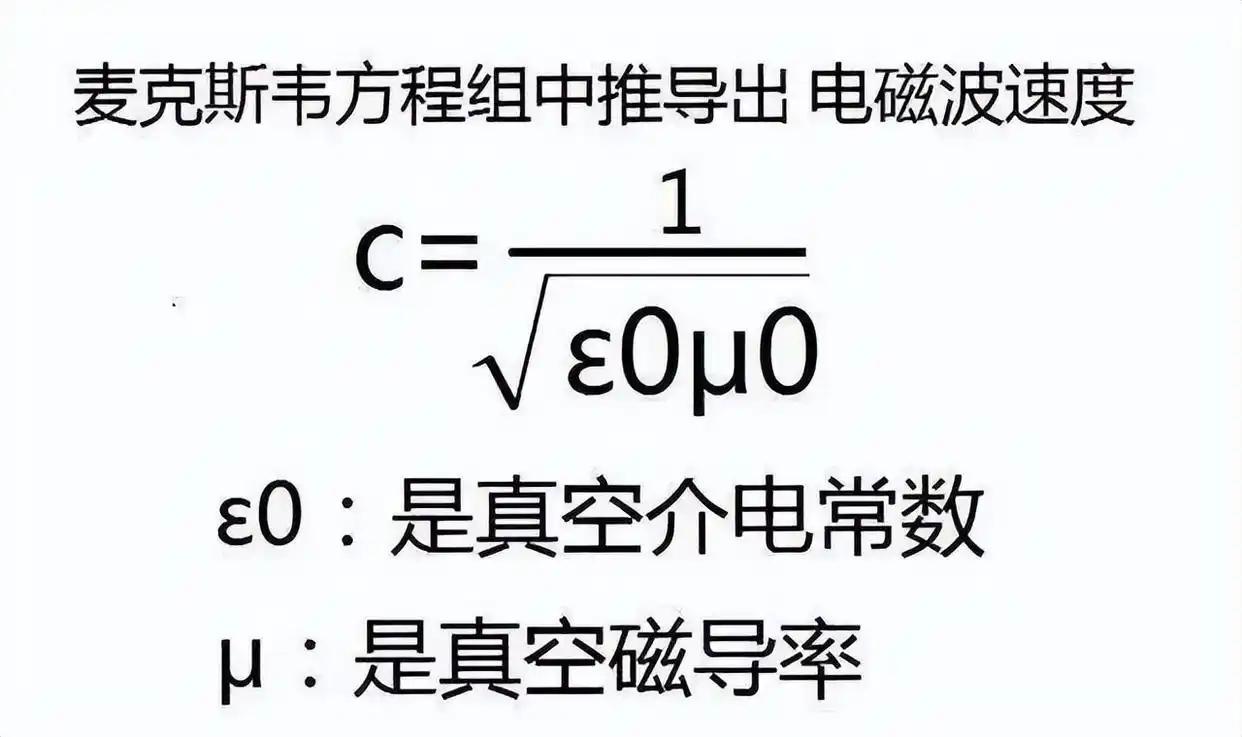

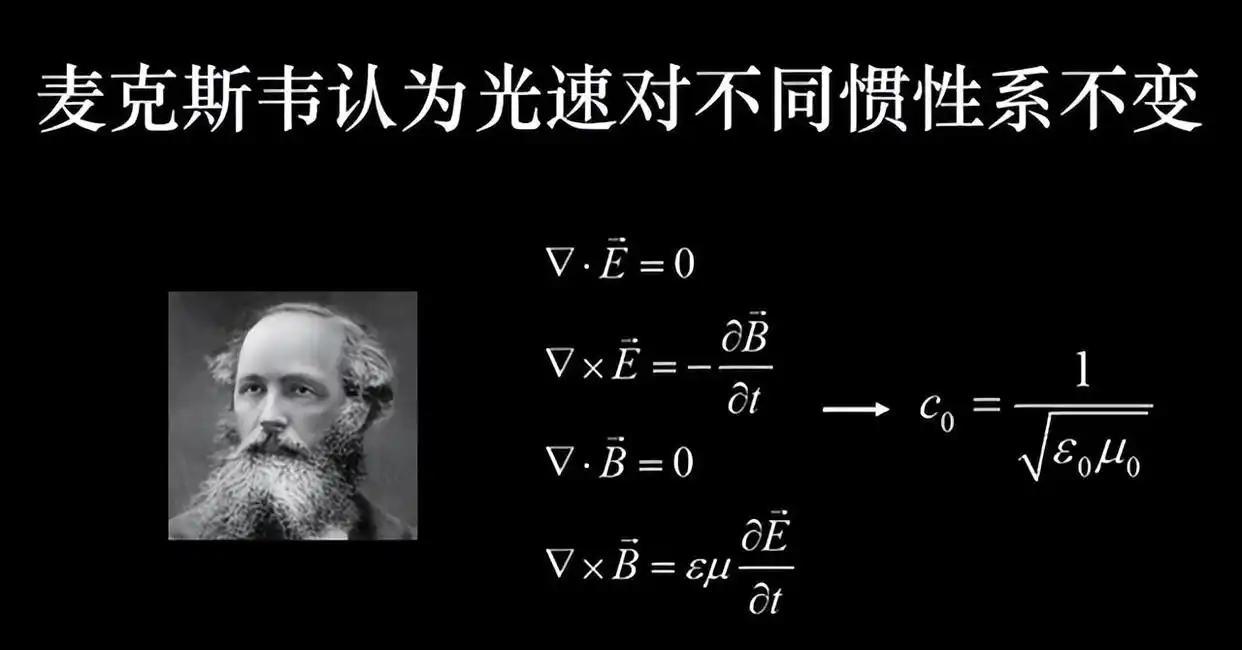

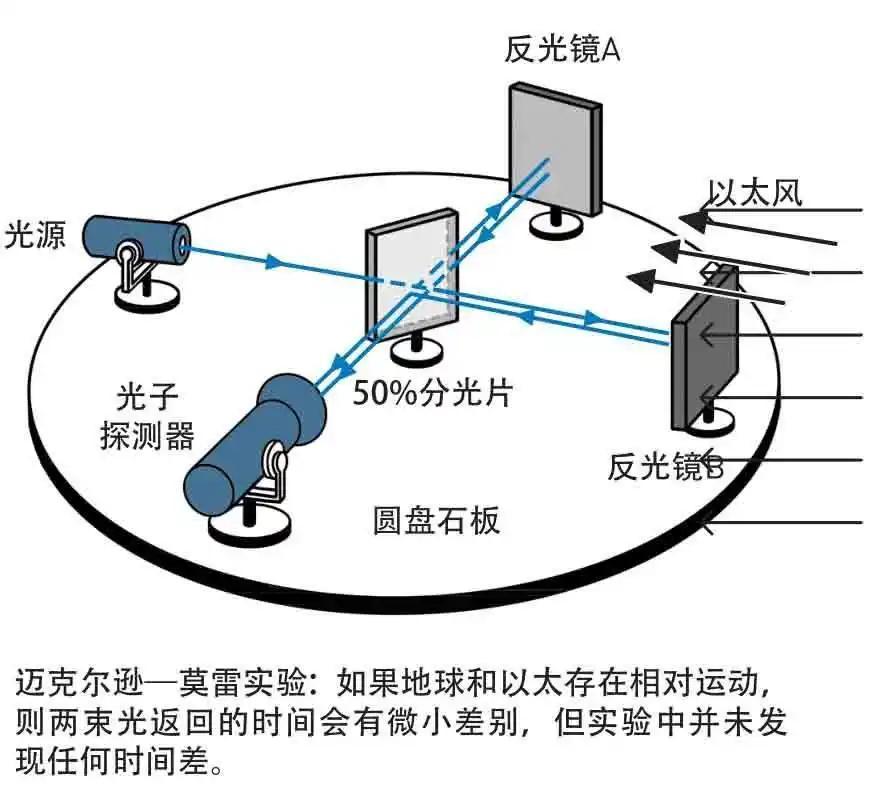

然而,在麦克斯韦方程里,电磁波的速度恰恰与参考系无关。这意味着,无论你处于何种运动状态,看到的光速始终是恒定不变的。这一结论让当时的物理学家们难以接受,他们纷纷动手做实验,试图证明麦克斯韦方程组的荒谬。

但令人惊讶的是,无论实验装置多么精妙,测量过程多么严谨细致,测量者在不同运动状态下测到的光速始终保持不变。大量的实验结果不仅没有推翻麦克斯韦方程组,反而进一步验证了其正确性。物理学家们不得不承认,与参照系无关的运动确实存在,那就是光,即电磁波。

这一现象给经典物理大厦的基石带来了巨大冲击。毕竟,相对运动理论是整个物理学的基础,其他众多运动理论都建立在此之上。物理学如此宏大而严谨的理论体系,需要坚如磐石的基础支撑。

当这一基础出现动摇,看似完美的理论体系仿佛摇摇欲坠。经典物理学家以及我们大多数普通人,往往会把宇宙想象成一个巨大的“空箱子”。在这个“箱子”里,散布着无数的星系、星云、恒星、行星、黑洞等天体。我们脑海中构建的这个“空箱子”,就是所谓的宇宙“绝对空间”。

之所以称其为“绝对”,是因为我们认为这个空间的存在不依赖于箱子内的任何物质。即便箱子里的所有星系、黑洞、恒星等天体都不存在,这个“空的宇宙”空间依然存在。那么,在宇宙中是否存在相对这个绝对空间静止的物体呢?如果能找到这样一个“绝对静止”的物体,我们就等同于找到了绝对空间。

当时的物理学家们提出了“以太”这一神奇的概念。他们设想以太是光传播的媒介,充斥着整个宇宙,并且具有诸多不可思议的特性,如完全透明、完全无质量、完全刚性等。其中最为关键的是,他们认为以太相对于宇宙绝对空间是静止的。如此一来,如果真的存在以太,那么地球在运动过程中,就会像开车时车子穿过静止的空气形成迎面风一样,迎面吹来一阵“以太风”。

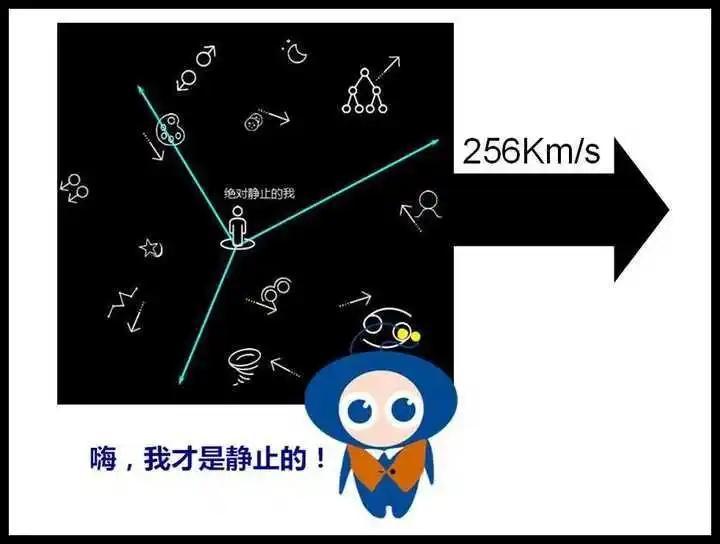

我们通过测量以太风的速度,就能得知地球穿过以太的速度,也就是地球在宇宙空间中的“绝对速度”。然而,令人遗憾的是,无论科学家们如何努力,都始终未能测出以太风的存在,以太理论也因此陷入了困境。

正是在这样的背景下,爱因斯坦提出了相对性原理,即任何惯性参考系都是相对的,宇宙中不存在也不需要绝对参考系。这一理论在最初提出时,让许多经典物理学家难以接受。因为一旦没有了绝对参考系,我们似乎就无法确定地球在宇宙中的位置,也不知道地球朝哪个方向运动以及运动速度有多快。

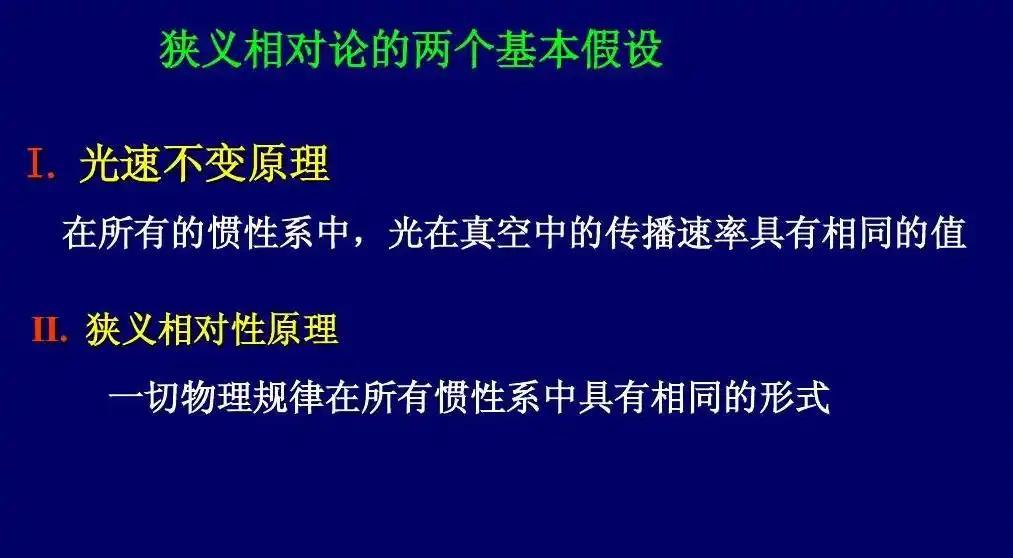

但当科学家们深入理解了爱因斯坦的思路后,都立刻意识到这是一个具有划时代意义的新思想。爱因斯坦的伟大之处在于,他没有局限于用经典相对运动理论去解释光速不变,而是大胆宣称相对运动理论存在缺陷,并运用著名的洛伦兹变换对其进行修补。在洛伦兹变换公式中,光速成为了一种极限,任何速度都无法超越光速。

光速与参考系无关,且是绝对最大速度,这是爱因斯坦基于各种因素“不得不承认”的一种假设。因为如果不承认这一点,就必须承认绝对空间的存在,而经典理论将难以自圆其说。一百多年来,相对论的这一假设不断得到实验的证实,科学家们至今尚未发现能够证伪相对论的事实。

经过爱因斯坦的修补,物理学大厦得以稳固,避免了坍塌的危机。如今,越来越多的人逐渐接受了这样的观念:其一,宇宙中不存在绝对的空间,只有相对的位置和速度;其二,无论你是逆光运动、背光运动,还是与光成垂直交叉运动,测量得到的光速都是恒定不变的。

爱因斯坦所说的“任何参考系中光速不变”,也可以这样通俗地理解:光速会根据观察者的运动状态做出相应变化,从而让观察者感觉它的速度始终不变。对于同一束光,你运动得快,它显得更快;你运动得慢,它就显得变慢,仿佛光的速度会“自动适应观察者”。

那些无法理解相对论的人,大多是因为没能彻底抛弃经典相对运动理论中绝对空间的概念,或者在思考过程中部分使用了相对论概念,部分又套用经典理论,从而“推导”出时空旅行、平行宇宙等一些看似神奇的说法。甚至有人认为时空穿越是相对论的成果,这其实是对相对论的严重歪曲,与相对论的真正内涵相差甚远。

但光速不变原理就是这样,虽然它不符合我们的日常生活经验,但符合实验的验证结果。而实验结果当然比我们的生活经验更可靠,毕竟我们的日常生活经验有很大的局限性,单凭直觉很难突破这种局限性!