作者丨小树妈妈

来源丨小树妈妈

ID丨tree2050

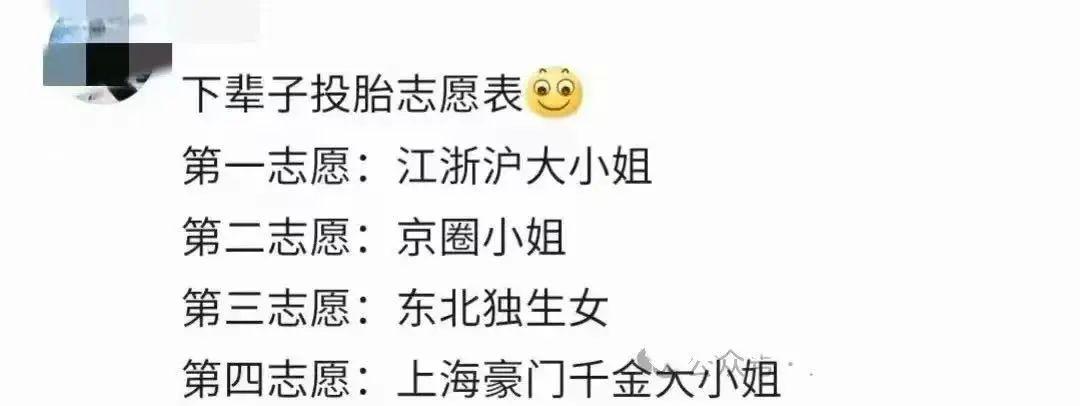

前几天睡前刷手机,看到一个「下辈子投胎志愿表」挺有意思的:

第一志愿:江浙沪独生女

第二志愿:上海豪门千金

第三志愿:港澳独生女

第四志愿:京圈大小姐

据说“江浙沪独生女”已霸榜很久,但最近“东北独生女”异军突起,成了新晋天花板。

说起来,这跟小沈阳女儿沈佳润有点关系。

这姑娘小时候上综艺被嘲讽“最丑星二代”,但她喜欢唱跳,父母就砸了很多钱开娱乐公司,让她在韩国出道做歌手。

她那首《One Spot》开头的“美美桑内,一个劲儿的叭叭”特别魔性,在短视频平台火过一阵。

不过这个话题火起来,还是因为她爸爸小沈阳的态度。

沈佳润刚出道时专辑销量很差,首周只卖了65张,换作很多家长,可能早就焦虑、施压或责备了。

但小沈阳大大方方回应:

“我们家一贯的家风就是不看成绩,只要努力了,一定会越来越好的。”

这句话在网上引起了不小的争议,毕竟在如今这个什么都讲KPI的时代,能有父母说出“不看成绩,只看努力”,还是让很多“吃瓜群众”觉得有点意外。

这也让我想起之前网上流传很广的一句话:“东北独生女不一定有钱,但一定有很多爱。”

01.

东北父母宠孩子

是名副其实的“专业对口”

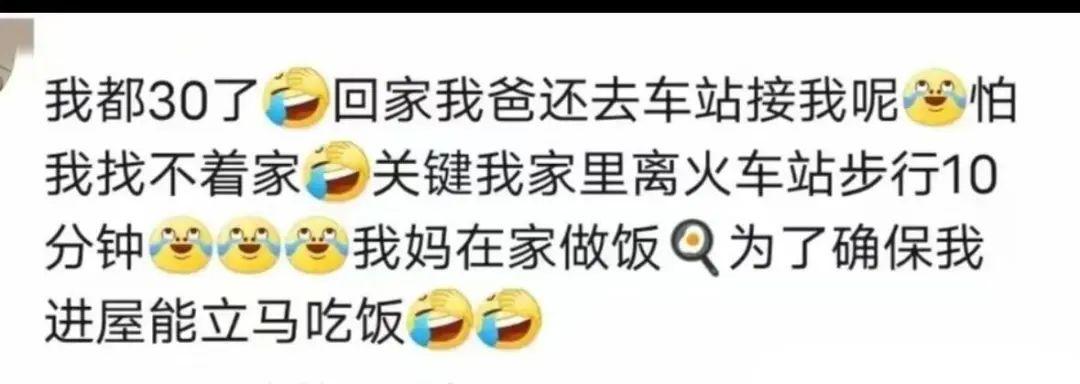

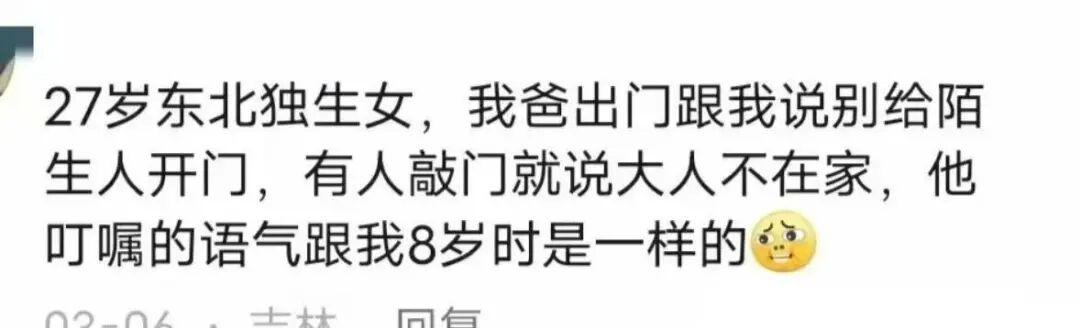

网上有个段子:东北父母说“接姑娘回家”,这个“姑娘”的年龄,可以从学龄前一直覆盖到绝经前。

话虽夸张,但却不算假。

只要你观察过“接孩子”的两大圣地——校门口和车站,你就懂了。

从小学到高中,放学时校门口永远人山人海,爸妈、爷爷奶奶举着伞、拿着吃的翘首以盼。

车站出口,也总有一排排伸长脖子张望的父母,十有八九是来接孩子的。

在东北,只要爹妈在,你永远都是“小孩儿”。

28岁发烧,爸爸买药还会跟店员说:“小孩儿吃,别给太苦的。”

40岁回娘家,妈妈出门前还得叮嘱一句:“谁敲门都别开啊,就说大人不在。”

之前有个观点说:全国最不怕回家的,肯定是东北人。

因为他们回去真的是纯享福——饭可以端到床上吃,活儿可以彻底不干,不会被嫌“懒”,也不会被催婚催生连环拷问。

不光生活上宠,提供情绪价值这方面,东北父母更是天赋型选手。

他们很少拿“别人家的孩子”压人,反而变着花样夸自家孩子:

性格外向叫“能闯荡”,内向是“做人稳当,心里有数”; 长得好看,“以后能当明星”;长得一般,“一看就是过日子的料”; 苗条的“不当模特可惜了”,胖乎乎的是“有福,老板相”……

哪怕孩子觉得自己毫无优点,也能被夸“老实、本分、仁义”。

东北父母可能说不来“鼓励式教育”“心理需求”这些专业词,但他们天生就有一种本事:

让孩子感觉,自己生来就值得被爱。

这种爱,不看表现,不谈条件,只因为——你是他们的孩子。

02.

不为什么我们总是羡慕“独生女”

不知道大家发现没有,不管东北还是江浙沪,被羡慕的都是“独生女”,而不是“独生子”。

其实原因不难理解。

男孩无论是不是独生,通常都能获得家里的资源倾斜。

而女孩,只有在独生的情况下,才更可能完全避开那些隐形的差别对待。

1996年,有一部叫《姐姐》的纪录片,记录了一对龙凤胎的成长。

当年妈妈生产时,并不知道谁先出生,但全家人决定让女孩当“姐姐”,理由竟然是——“这样就能照顾弟弟了”。

图片来源自纪录片《姐姐》

于是从她有意识以来,“姐姐”就成了她摆脱不掉的枷锁:

不想陪弟弟玩,妈妈劝:“你是姐姐,陪弟弟玩会儿怎么了?” 看电视起争执,爸爸说:“你是姐姐,别让人笑话。” 甚至她觉得父母偏心,父母也会回:“你不是姐姐嘛,这么自私怎么行?”

图片来源自纪录片《姐姐》

明明和弟弟几乎同时来到这世界,她却要仅仅因为被安上“姐姐”的身份,就承担更多责任。

虽然现在大多数家庭不会这么明显地区别对待,但面对不同性别的孩子,很多父母仍会不自觉地“双标”。

我听过一种隐形偏心,叫 “把爱留给女儿,把钱留给儿子” 。

这些父母可能觉得自己很公平,甚至更“爱”女儿。

图片来源自纪录片《姐姐》

但说实话,无论男孩女孩,既需要心理支持,也需要物质保障。

不是有钱就不需要爱,也不是有爱就不需要钱。

所以女孩们越长大,越懂事,就越容易向往“独生女”的身份——

因为只有在这种情况下,她们才更可能同时获得充足的爱与资源,不会仅仅因为性别,就被无形限制人生的各种可能。

03.

多子女家庭的孩子,

真正渴望的是什么?

我家两个孩子是双胞胎,我看到这些“投胎志愿”时,心里是有点感慨的。

人家说“手足是父母给孩子最好的礼物”,但现实中,如果父母做不到公平,多子女家庭的孩子反而可能受伤更深。

什么都没得到的那个,心里委屈;

得到爱没得到钱的,觉得父母的爱只停留在表面;

只得到钱没得到爱的,容易性格不健全,把家人当提款机;

而那个什么都被满足的,又可能觉得一切理所当然,缺乏感恩之心。

常言说手足情深,但是在这样的家庭,孩子们能维持表面客气就不错了。

但其实,孩子真正渴望的,从来不是非要“独生”,而是被父母“看见”和“坚定选择”的感觉。

心理学家阿尔弗雷德·阿德勒说过一句话:

“幸运的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。”

我觉得“幸运”的定义,与家里有几个孩子无关,与父母给予的爱和支持有关。

很想分享美国心理学家卡尔·罗杰斯提出的一个概念,叫做“无条件的积极关注”:

当孩子感受到父母无条件的爱和支持时,他们更容易发展出健康的自我概念,更敢于探索世界,也更容易活出真实自我。

这种接纳与支持,才是孩子内心真正需要的。

04.

最好的家庭,

是让每个孩子都觉得自己被偏爱

我自己是在多子女家庭长大的,其实我并不太羡慕独子女家庭,而且时常庆幸有两个姐姐。

我们从小一起长大,做彼此的玩伴、朋友、互相支持着走过很多困难的日子,拥有无数特别美好的回忆。

现在我自己也有两个女儿,她俩是双胞胎,从小到大几乎都是黏在一起的,两个孩子也认为有个姐妹太好了。

有一次二女儿要差一个很重要的分数,她点名要家里运气最好的人来帮忙,最后钦点了姐姐。

大女儿也是摩拳擦掌,郑重按下查分键。看到理想分数那一刻,两个孩子同时尖叫着抱在一起庆祝。

我想,这就是血脉亲情的意义。无论发生什么,世界上永远有个人为你的开心而开心,为你的难过而着急。

独生子女有独生子女的优势,多子女家庭有多子女家庭的好处。父母最重要的,其实是给孩子足够多的爱,并且让爱在孩子之间相互流动。

如果我们打算要二胎、三胎,真的得放下老一套的性别观念和长幼观念。

要让女孩知道,她同样拥有无限的可能和机会;

要让男孩知道,爸爸妈妈能给他力量和温暖;

最重要的是,让每个孩子都感受到:自己是被爱着的,是被支持着的。

说到底,无论是东北独生女还是江浙沪独生女,孩子们向往的从来不是地域或财富本身,而是那种被全然接纳、被无条件支持的感觉。

也许不是每个家庭都能给出丰厚的物质条件,但每个父母,其实都可以用自己的方式托举孩子。

真正的“富养”,是精神上的慷慨—— 是让孩子知道:

无论发生什么,家永远是你的退路;无论你是谁,都值得被爱。

就像我常常对我的两个女儿说的那样:“你们勇敢往前走,我会一直在你们身后。”

希望大家都能拥有这样一个家:

不需要完美,但充满爱与支持;不一定富裕,但永远温暖可靠。

育儿不慌张,阿呆爸来帮忙,伴你和孩子一起成长。▼

逼死了她