救命的心脏支架,在降价短短四年半后,难道就无法继续发挥它的救命作用了吗?这一疑问,在集采政策实施五年后的今天,引发了广泛的社会关注和讨论。

2020年11月,国家带量采购高值医用耗材政策首战告捷,其中心脏支架的价格从原先的2万元大幅降至700元左右。这一举措赢得了公众的广泛赞誉,不少网友纷纷称赞国家“灵魂砍价”,为民众带来了实实在在的利益。

然而,集采政策执行四年多来,网络上时常传出支架短缺、医生不愿进行手术等负面信息,甚至一度引发了“不该降价”的批评之声。更有甚者,有人放出“内幕消息”称:心脏支架手术危害健康,外国人都不用,国内也将逐步淘汰。这些消息让一些不明真相的网友忧心忡忡,那么,真相到底是怎样的呢?

心脏支架真的面临淘汰吗?

经过查阅公开资料,我们发现“心脏支架面临淘汰”的说法其实源于《JAMA》子刊的一篇论文。该论文对1362例患者分别应用心脏支架和搭桥术后的状况进行了长期随访,结果发现前者较之后者5年全因死亡率较高。但这项研究并不能直接说明心脏支架就不能用了。目前,支架术和搭桥术都是治疗冠心病的重要手段,具体应用哪个更好,还需要根据患者的实际情况来决定。

然而,一些别有用心的自媒体却利用大众“一分钱一分货”的朴素价值观,在这项研究的基础上,结合心脏支架的大幅降价,炒作出了心脏支架的种种“原罪”。他们一方面臆测心脏支架降价后利润大幅跳水,中标企业没有动力进行高质量生产;另一方面又鼓吹影像引导的微创手术、可以自然分解的生物可降解支架等高价新技术。

诚然,“一分钱一分货”在市场经济中有一定的道理。尤其在西方国家,很多优秀技术向来价格高企。但这种道理并不完全符合我国的实情,更无视了集采政策的价值。

医保局:561万患者做出选择

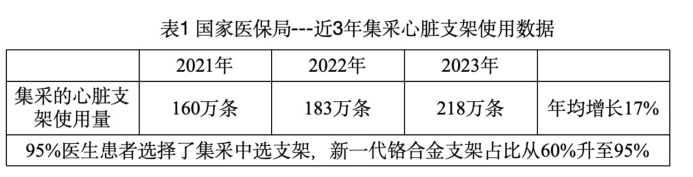

针对外界的质疑,国家医保局公布了一组数据:95%的医生和患者选择了集采中选的支架;中标企业的供应量达到了协议量的1.3倍;在2021-2023年的三年里,累计有561万患者用上了低价的心脏支架。

值得一提的是,国产并不意味着低质。药监部门的监督检查显示,中标支架的质量良好。由于国内在纯度和复配上更进一步,比高价海外竞品更受用户认可。

此外,但凡对集采政策有点了解的人都会明白,联采办在砍价时挤掉的是“带金销售”的水分,已经充分考虑给中标企业留有利润空间。因此,实在不用为中标企业赚不到钱而担心。

生命面前,不能全凭市场做主

我们或多或少都曾听说过,上个世纪欧美的商贩把牛奶倒掉也不给穷人的故事。这就是市场逻辑支配的一个剪影。那些质疑降价不合理的人,或许已经忘了这个故事,也不了解有一些人付不起市场逻辑主导下2万元的心脏支架价格。

据统计,2020年没有执行集采价时,全年心脏支架的使用量为71万条。而集采后,2021年、2022年、2023年的使用数据分别增长至160万条、183万条和218万条。很多之前付不起2万元高价的人,靠着700元的低价用上了心脏支架。市场逻辑自然有它的价值,但在生命面前,我们不能全凭市场做主。