清代顺治八年的春天,广东琼州府的举人吴日葵收拾行囊,踏上了赴京赶考的路途。布政使派来的差役不仅递上了三十两白银作为盘缠,还特意交给他一面绣着“礼部会试”的黄布旗。这趟旅程长达三个月,盘缠足够五口之家过上两年富足的生活。然而,令人惊讶的是,吴日葵沿途竟然从未遭遇过劫匪,就连湘西深山里的猎户都主动为他引路。这一切的秘密,都藏在他腰间那个不起眼的牛皮袋里。

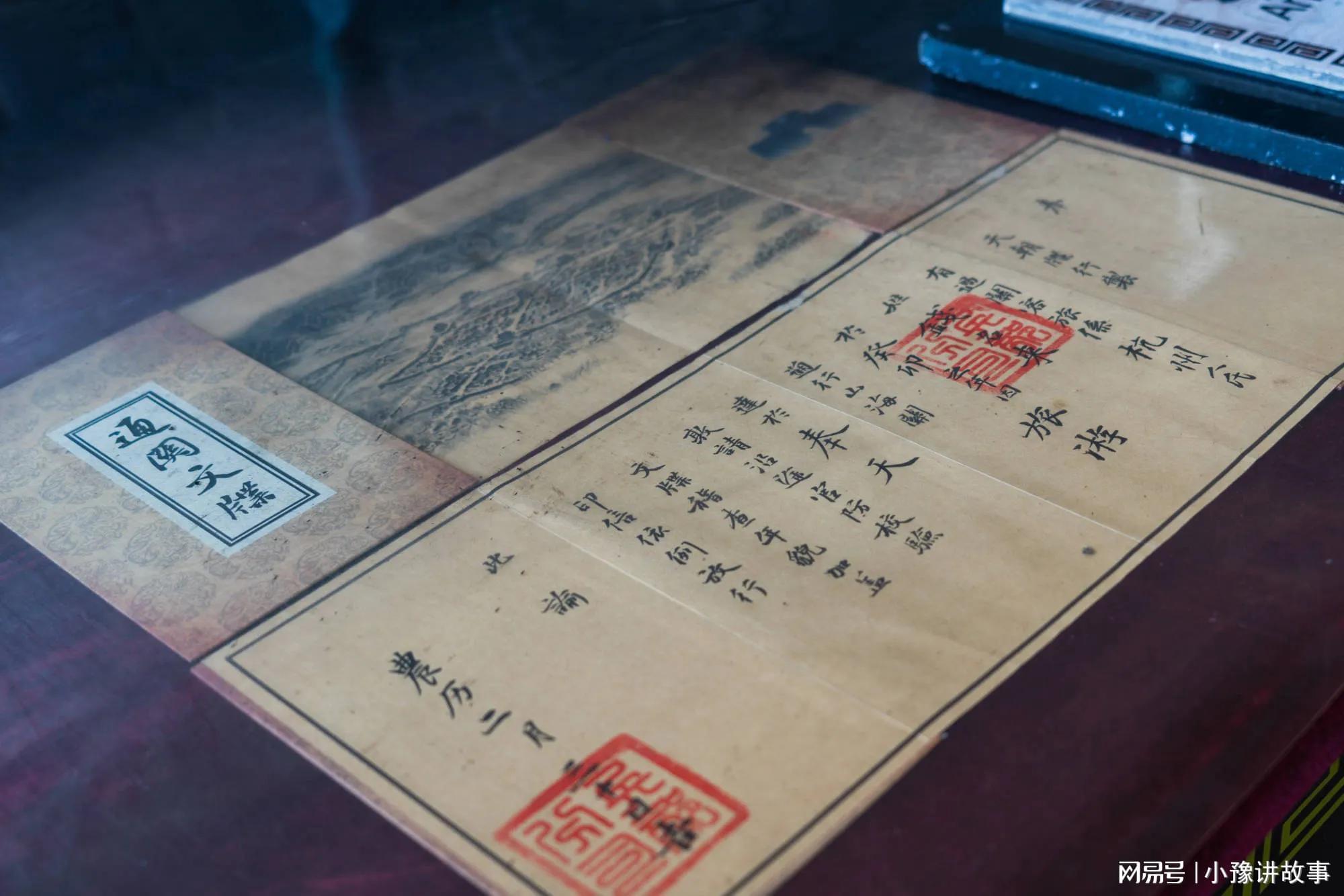

那牛皮袋里装的并非金银财宝,而是一张盖着府县双印的黄纸文牒。这张看似普通的纸张,实则蕴含着巨大的力量,让土匪们望而却步。

明朝嘉靖年间,绍兴秀才王明德也经历过类似的赶考之旅。他的行囊里装着一百二十两白银,这笔钱是他卖掉三亩祖田、借遍亲友才凑齐的,足以购买一千五百石大米。从绍兴到北京的水陆路程,需要耗费三四个月的时间,沿途的客栈、车马、关卡打点,处处都需要花钱。当七八个考生结伴而行时,他们随身携带的银两甚至能达到八百两,堪比一个小县一年赋税的总和。

然而,尽管这些考生身上带着巨额财富,却从未成为土匪的目标。清代《毗陵唐氏宗谱》中就有记载,族中的考生赴京赶考时,即便只带着十二两路费,结伴走山路也从未听闻过遭遇劫匪的事情。

土匪们之间流传着一句暗语:“宁摸皇粮船,不碰书生肩。”这句话的背后,隐藏着一段血色的历史教训。

正德十二年,山西土匪张黑子在太行山拦下了两个书生。他见书生的包袱沉重,便一刀砍伤了其中一人,抢得了百两银子。然而,他万万没有想到,这一行为会引来如此严重的后果。

三日后,巡抚的加急文书送抵京城。皇帝得知此事后震怒不已,下令:“此辈断寒门路,动摇国本!”随即,三千官兵连夜围剿张黑子的山寨,他的八十余名手下尽数伏诛。更狠的是,朝廷还实行了连坐之法,张黑子远在陕西的十余名亲戚被抓,家产被抄没,子女被充军。《明实录》在记载此案时直言:“盗贼闻之,皆震慑敛迹。”

这并非个例。《大明律》中明确规定:阻挠考生者流放三千里,致伤者斩,致死则凌迟并株连九族。这样的严苛法律,让土匪们对考生望而却步。

万历年间,河南土匪李二狗在拦下考生队伍时,一眼就盯住了对方腰间的黄纸。“那是文牒!”他喝止了跃跃欲试的手下,深知这张纸的分量。

这纸文书来头极大。考生需要先经过县令的审核,确认无犯罪记录、确为生员后,县衙才会盖印上报知府复审。只有经过双重核验,考生才能获得这张文牒。清代考生的文牒更是讲究,用皇家专用黄纸书写,朱砂官印鲜红醒目。即便是不识字的土匪,也能认得出这“官家气派”。

除了文牒外,考生还带着乡绅推荐信、生员证书等证明身份的文件。北宋时期的龚国隆在赶考时,伯父给他的“驿券”更是硬通货,能让他在驿站免费食宿。

伤害考生,等于得罪了整个官僚系统。一旦发生劫案,知县、知府、巡抚等官员都会层层追责,轻则罢官,重则下狱。为了自保,地方官会动用一切力量来破案。

嘉靖年间,就有考生在湖北失踪的案例。知府为了抓获凶手,竟然调动了乡勇三千人,搜山半月才将凶手抓获。相比之下,商人遇劫往往不了了之。在“士农工商”的排序里,商人地位最低,而考生则是“未来官爷”,谁也不愿与他们结怨。

驿站的待遇更能说明问题。清代云南的考生凭火牌可以领取驿马,客栈见到文牒也必定会优先接待,甚至免单。谁都想卖“明日之星”一个人情。

李二狗告诫手下的话,道出了多数土匪的心思:“咱孩子将来若能读书,也得走这条路。抢他们,就是断自家后路。”不少土匪本是寒门出身,深知读书的珍贵。巴渝地区就有个落第秀才落草为寇,但他见到考生路过时不仅放行,还送干粮,说“曾与他们同耕砚田”。

更现实的是成本问题。抢商人可以藏起赃款,但抢考生却等于给自己贴了“通缉令”。官府会动用密探、军队来追查,根本无处藏身。有些山寨甚至设立了“考生通道”,挂出“秀才免扰”的木牌,成了江湖上的潜规则。

帝王们比谁都清楚:科举是“布衣卿相”的通道。如果考生屡遭劫杀,寒门子弟不敢赴考,仕途就会被权贵垄断。这对于一个王朝来说,无疑是致命的打击。

康熙十七年开博学鸿词科时,考生路费、食宿全由户部承担,考完还派车马送回家。皇帝要的,就是让天下人看到读书有出路。这种守护一直延续至今。如今高考时的交通管制、警察巡逻,恰似古代文牒的现代版。身份证虽普惠全民,但其背后的身份认证逻辑,与文牒一脉相承。

当年王明德中举后回忆:“那纸文牒在手,便觉身后有千万人撑腰。”这撑腰的,从来不是纸本身,而是一个王朝对人才的敬畏和守护。