现在,还有人愿意花几百万,把孩子送出国吗?

“花400万留学,回来后月薪只有4000。”

“花300万上藤校的女博士,如今一事无成。”

“清华顶级资源养出啃老二代。”

这些看似极端的个案,背后却折射出一种普遍的教育焦虑。

很多父母花巨资培养孩子,从幼儿园开始,就送孩子进各种顶级学校,清华附小、北大附中,哪里有名送哪里。

各种兴趣班更是不敢落下,画画、钢琴、马术等,只要说对孩子有用,不管孩子喜不喜欢,愿不愿意,通通报满。

然而,这些不仅没能让孩子成为真正的精英。

反而,不少孩子因为课业重、压力大,成绩一落千丈,有的还患上了焦虑、抑郁症;就算熬到毕业,不少人的工资也只有几千块,甚至有些人干脆不去上班,在家啃老。

与此同时,另外,另一个现象也引人深思:过去备受追捧的“贵族学校”,正在悄然退场。

这一切,让不少家长开始反思一个问题:在孩子身上砸了那么多钱,耗费了那么多时间、精力、资源,到底有什么意义呢?

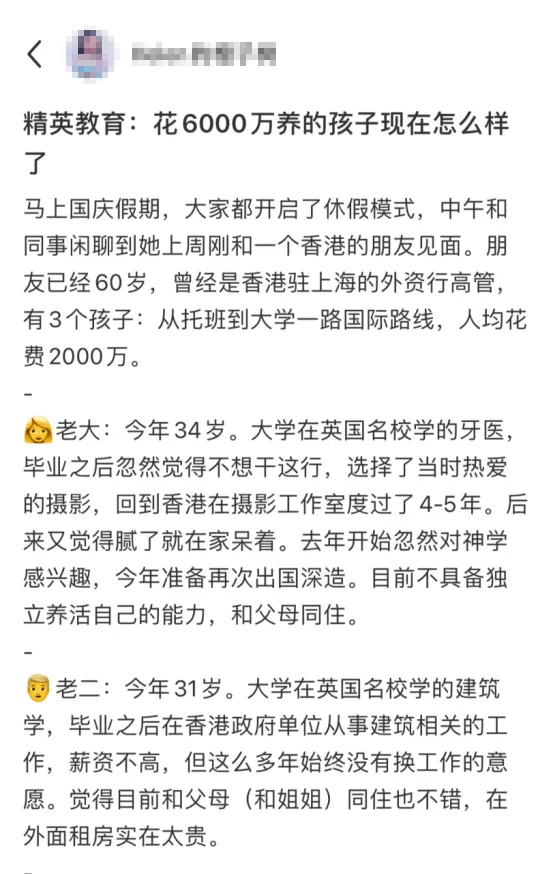

在网上看到这样一个帖子:

“一位60岁的香港富豪,花了6000万,养了三个不成器的孩子。”

这位富豪的三个孩子读的都是英国名校。

老大34岁,学的是牙医,毕业后觉得自己不喜欢这份职业,转型做了一名摄影师。

一段时间后,自己又开了一家摄影室,可才过了4~5年,就干腻了。

最后,老大直接关门回家躺平,现在和父母同吃同住,每个月父母还得给几万块钱零花钱。

老二31岁,学的是建筑专业,毕业后进了香港的机关工作。

工作倒是可以,就是收入比较低,一直和父母住在一起,也没打算出去租房子,长期靠父母救济。

最小的老三,刚去英国一学期,就因为得了抑郁症被劝退了,回来休养了一年,又去澳洲读大学。

毕业后,老三留在了澳洲,做了一名药剂师,但因收入低,也只能从父母这里每个月领一些补贴。

类似的故事还有很多。

博主@好运小刘,曾讲过她老公的教育经历。

她公公曾是清华副教授,主持过重大科研项目,后来创业开公司,一直做到上市,积累了大量的财富。

可万万没想到,这位商界传奇、清华教授,却在孩子的教育上栽了大跟头。

他为儿子精心策划的精英路线:从清华幼儿园到清华附中,走的是清一色的清华资源路线,就连辅导老师,都是清华教授。

不仅如此,他还投入大量的金钱为儿子报了各种兴趣班,网球、冰球、马术,能报的都报了,每年还花30万送孩子上国际学校,大学则送去国外留学。

然而,面对铺好的路,她的老公却连抬脚的力气都没有。

一回国,她老公就开始躺平,刷老爸的信用卡、点外卖、打游戏,不上班,也不做事。

为了逼他上进,她公公先是资助他投资创业,后又贴钱送他去上班,但他就是什么都不愿意做。

最后,她公公无奈才断了他所有的经济来源。

曾经,精英教育确实是一条通往成功的捷径。

然而,随着越来越多的普通家庭不惜投入重金,将孩子送往这条道路后,却无奈地发现,结局并非期待的那么好。

相反,这条路上还催生出一大批“高分低能”、精神世界“空心化”的“废柴”。

事实上,精英教育早在二十多年前就在国内兴起了,那时候中国家庭还把它当成教育领域的精神信仰。

一方面,当时的精英教育都是经过严格筛选的,比如在传统的英美体系,只有15%左右的人才能进入像耶鲁、斯坦福、牛津、剑桥这样的顶级学府。

另一方面,这些精英教育,不仅要看家庭的财力,还要看孩子的资质。

只要孩子足够优秀,哪怕是家庭条件一般,也会被录取。

然而,随着这些年教育的扩招,越来越多的中产家庭,把子女送进了各种国际学校,报各种兴趣班,目的是希望他们能够成为精英。

但这些学校,一年的花销动辄上百万,如果不是真富豪,这样开支对于一般家庭,很难承受。

就拿留学美国来说,一年的费用至少也要100万。

网上有人说自己儿子每年带出去的300万,过年的时候几乎没剩多少。

为什么呢?

因为在美国,除了书本费,还有住宿费,租一个套二,每个月的租金最少2万,一年下来就是24万,再加上生活费、社交费这些必要的开支,300万真的不算多。

国内的费用也不遑多让。

一个普通的国际学校,读完也要100万;如果是私立学校,还要更贵,最高能到1000万。

比如,北京顺义鼎石学校,每年的平均学费在30万,9年下来就是270万,再加上各种兴趣班和游

学,算下来最少也得800万。

如果说这样的费用,对于一个月薪2万的普通中产家庭来说,上国际学校还勉强可以,但如果换成私立学校呢?

很多家庭都难以承受。

而即使投入了高额资金,往往也换不回对等的回报。

以前留学生回国,年薪百万,被各大公司、事业单位抢着要,但随着国内就业环境的变化,不少机构开始对精英教育祛魅。

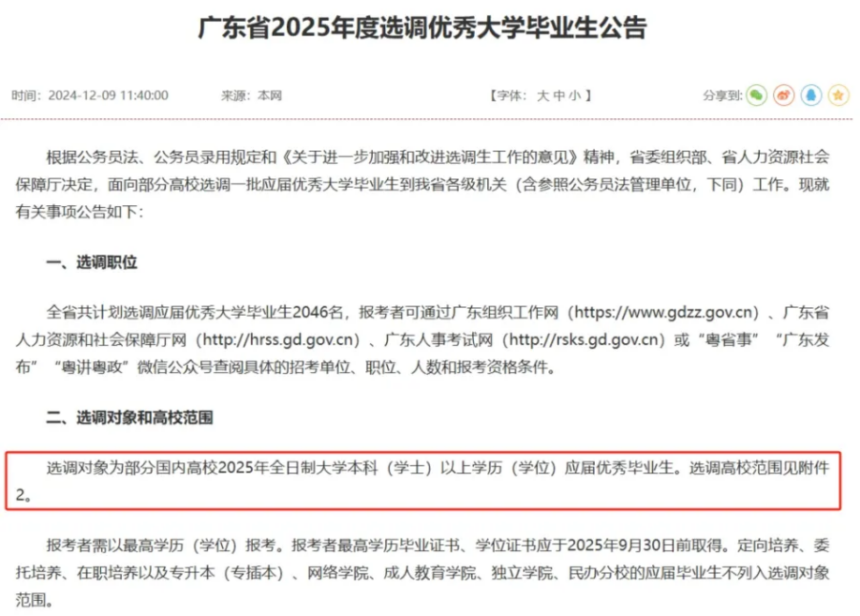

有些地方的事业单位还对留学生考编、考公做出了限制。

前段时间,北京和广东出台了新规,一个不再把海归作为录取的首选,另一个把学历范围缩小到全日制大学本科。

不止体制内,国企、私企都不再把留学生作为重要录取的对象,格力的董明珠就曾公开表态不招海归。

事实上,很多私立学校的毕业群体,也不是每个都优秀,有一些只能考上普通大学,找到一份薪资一般的工作。

还有一些毕业生,因为长时间处在高压环境里,熬出了抑郁症、厌学症等心理问题,最后连正经的工作都找不到。

有一位中国男孩,11岁就被送去美国顶级的私立学校,在那里,他被要求每天疯狂补习、刷题和面试。

结果男孩变得非常孤独,既没有社交,又没有朋友,和国内父母的关系也越来越疏远,还要承受父母为自己花费重金带来的心理压力,可以说是日日煎熬。

如果继续这样,这位中国男孩别说找工作了,就是身心健康都很难保障。

那么,我们到底应该怎么看待精英教育呢?

首先,我们要明白,不是所有人,都能通过精英教育改命。

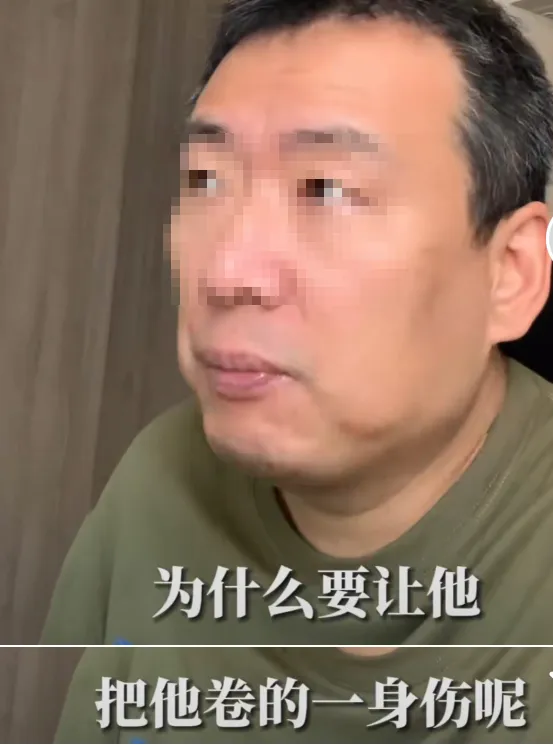

现实中很多孩子本来就是资质平平、不适应高强度竞争,若硬要逼他和天才去卷,最终只能是卷成废柴。

其次,与其培育一个“精英”来说,我们更想要一个具有良好品行的人。

不少所谓的“精英”,除了简历漂亮,人品极差,也没有利他之心。

与其让孩子成为这样的人,还不如让他普通一些,只要健康、有责任心、有人情味就够了。

教育不是攀比,也不是投资,它只是一个人完善自我,成就自我的途径。

因材施教,找到合适的教育方式,才是明智的选择。

当我们不再执着于世俗意义上的成功,专注于孩子的成长,你就会发现:一个有责任、有担当的,能够面对生活的风浪的孩子,就是精英。

参考资料:

1.凤凰网《顶级家族,正在量产「废掉的二代」》

2.桌子的生活观《香港高管豪掷6000万养出三个“废柴”:看完之后,我真不想“卷”了》

3.男孩派《看到清华顶级资源养出的“废柴”二代,我顿悟毁掉一个孩子最快的方式》

作者:夏日酷爱

编辑:柳叶叨叨