本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

“这东西难道不应该早在100年前就消失了吗?”

新疆秋收时节的棉田深处,接连出现异常痕迹。棉花植株边缘的叶片上,赫然留有陌生而清晰的抓痕,形状奇特、排列不规则,仿佛某种神秘生物悄然掠过。当地农户反复巡查却始终未能捕捉到任何踪影,更无法辨认这是何种动物所留下的印记。

直到值守人员将现场照片上传至相关部门,专业研究人员才震惊地识别出这些爪印的主人——一种被认为早已灭绝近百年的物种。全球唯一已知的实物标本,静静陈列于英国自然历史博物馆中,编号为NHMUK 1903-214。可如今,在遥远的中国西北腹地,竟出现了活体活动的确凿证据。

棉花地里藏着诺亚方舟

这一发现远非偶然奇闻那么简单,它如同一次对科学定论的无声挑战,掀开了被时间尘封的生命谜题。

其一,是曾被认为自上世纪三十年代后便彻底销声匿迹的中亚夜鹰(Caprimulgus centralasicus);其二,则是在《中国生物多样性红色名录》中被正式标注为“野外灭绝”的金绿虹甲(Chrysochroa aspiciens aurantiaca),一个仅存于百年前手绘图谱中的名字。

2023年8月18日清晨,新疆某团场的一位棉农在田埂边劳作时,注意到一只蜷缩在石缝间的幼鸟。它的羽色与沙砾几乎无异,翅膀微微颤抖,显然受了伤。虽外形似鹰,但体型纤细、眼神锐利,透着一股不属于常见鸟类的独特气质。得益于多年来的生态保护宣传深入人心,这位农民没有贸然触碰,而是立即拨通了报警电话。

而在2024年秋收尾声,承包大片棉田的老李,在清理残秆时忽然瞥见一抹流动的金属光泽。他凑近一看,竟是只指甲盖大小的甲虫,通体泛着翠绿色光晕,宛如一颗会移动的宝石。起初以为是哪家孩子遗落的装饰品,还笑着拍下照片发到朋友圈:“咱家棉田产‘绿钻’啦!”

一人出于责任感,一人源于朴素的好奇心,但两通电话、一张图片,却迅速激活了一条从基层群众直通科研核心的应急响应链。民警接警后仅十余分钟便抵达现场,确保了个体安全不受二次干扰。

而那条看似玩笑的朋友圈动态,如同投入知识湖面的一颗火种,迅速点燃了学界的关注。石河子大学昆虫学王教授深夜刷到图像后,心跳骤然加快——这分明就是文献记载中“早已消失”的金绿虹甲!他当即致电当地林业部门,语气急切且不容置疑:“请务必保护好那只虫子,它可能是我们这个时代最重要的生物学发现之一。”

一场由民间起点、政府响应、学术支撑的多方协作机制,在极短时间内高效运转起来。

尤为令人动容的是,在专家尚未抵达前,普通民众展现出的高度自觉与温柔守护。面对那只即便虚弱仍奋力啄击的夜鹰,出警民警并未强行制服,而是轻声低语安抚情绪,用纸箱内衬柔软棉布搭建临时栖居空间,并特意在四壁钻出均匀小孔,保障空气流通。整个过程如同对待一位受伤的贵宾。

另一边,老李全家得知这只小甲虫的身份后,非但未试图捕捉或炫耀,反而自发组成观察小组。家人轮流使用放大镜记录其爬行轨迹,女儿甚至用铅笔临摹了多幅形态速写,精确描绘了鞘翅纹理与触角弯曲角度,为后续分类研究提供了不可替代的原始资料。

这条由善意串联而成的生命救援链条,最终在专业机构手中完成闭环。受伤的中亚夜鹰被转运至自治区级野生动物救助中心,安置于恒温控湿保育舱内。经X光检测确认为右翼尺骨轻微骨裂,专家组随即制定为期三个月的康复方案,包含渐进式飞行训练与野外觅食能力恢复计划。

至于那只金绿虹甲,则被小心翼翼移送至石河子大学生命科学学院昆虫实验室,享受全天候监护。研究人员每日以极细毛笔蘸取新鲜蚜虫汁液进行人工喂食,环境模拟原生微气候,温度、湿度、光照节律均严格匹配其生理需求。它所栖息的容器,被称为“微型生态舱”,堪称昆虫界的VIP病房。

更为关键的是,该甲虫被发现的具体区域——约三公顷的棉田地块,已被紧急划定为“临时生态保护区”,禁止机械作业与人为扰动,并竖立醒目标志牌:“珍稀物种栖息地,请勿侵扰”。一次个体的现身,直接促成整个微生态系统的就地庇护。

谁又能想到,这些曾被认为永远退出地球舞台的生命形式,竟能在人类耕作的土地上悄然延续血脉?这一现象揭示了一个颠覆性的生态真相:现代农业系统,在特定管理方式下,有可能演变为隐秘却高效的生物避难所。

其核心奥秘,正在于农业生产节奏与自然生态周期之间形成的微妙共振。

这一切始于一条被无意重建的食物网络。近年来,当地推广“生态友好型棉花种植”,大幅削减化学农药使用量,使得一度被剿灭的蚜虫种群逐步回升。而这恰恰成为金绿虹甲赖以生存的关键资源——这种甲虫幼虫专食特定种类的蚜虫分泌物,成虫亦依赖其维持能量代谢。

与此同时,夜晚的棉田因昆虫繁盛吸引了大量飞蛾与蚊类,构成了中亚夜鹰理想的捕食场域。每到黄昏,它们便悄然滑翔而出,在低空盘旋搜寻猎物,完美融入这片半人工半自然的过渡地带。

更精妙的是,人类农事操作本身竟塑造了理想的微生境。每年秋收后,棉秆不再焚烧或清运,而是粉碎还田。经过冬季低温发酵,形成富含有机质的腐殖层,不仅提升土壤肥力,更为多种小型节肢动物提供了越冬温床。金绿虹甲正是借此躲过严寒,实现跨年度存活。

而对于中亚夜鹰而言,农田周边开阔平坦的地貌、稀疏分布的灌木丛与零星土堆,恰好复刻了其偏爱的荒漠草原边缘生态环境。这里既便于夜间起飞捕食,又利于白天隐蔽休息。

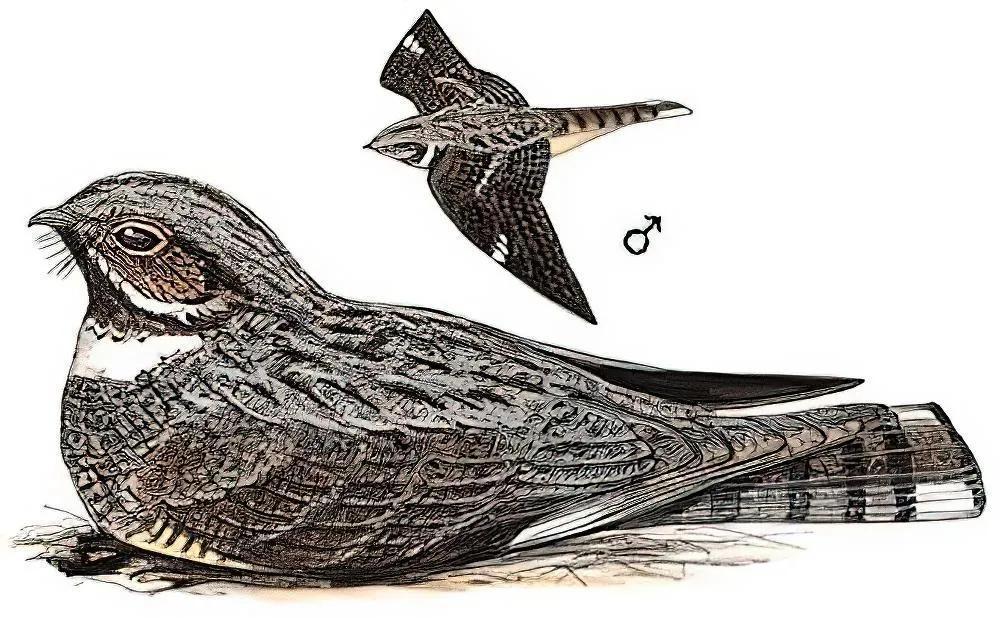

整片棉田宛如一座天然伪装剧场,单一而广袤的植被背景,成了顶级隐匿者的最佳舞台。中亚夜鹰的羽毛呈现出与干旱地表高度一致的深褐底色,夹杂着不规则浅斑与灰白细纹,静伏时几乎与枯叶碎屑融为一体,连经验丰富的观鸟者也难以察觉。

而金绿虹甲的伪装技艺更是登峰造极。其鞘翅表面覆盖一层纳米级结构薄膜,能随入射光线角度变化产生干涉效应,白天呈暗褐色融入泥土,夕阳斜照时则折射出璀璨的金属绿光泽,犹如流动的翡翠。这种动态光学伪装机制,使其长期逃脱人类监测视野,堪称自然界最精密的“隐身技术”之一。

从初次现身到科学确认,整个过程堪称“公民科学”实践的经典范本。它有力证明:在当今时代,每一位具备基本生态意识的普通人,加上一部智能手机,都可能成为扭转物种命运的关键力量。

教科书该更新了

这些“暗夜精灵”的重现,绝非仅仅是一次生态奇迹的展示。它们是行走的生命档案,是跨越百年的时空信使,其真实存在不仅迫使科学界重新评估“灭绝”的判定标准。

更重要的是,它们为研究极端环境下的适应演化提供了独一无二的活体样本。

此前,关于中亚夜鹰的所有认知,完全基于1929年由英国探险家乔治·皮尔森在吐鲁番采集的一只雌性标本照片。而金绿虹甲的信息源更为稀缺——全世界仅存一幅1903年由传教士约翰·威廉姆斯在喀什采集的雄虫手绘图,收藏于大英博物馆档案库。

如今,科学研究得以从泛黄的手稿与模糊影像中跃迁至鲜活现实,直接切入活体的行为模式、基因序列分析与生理调节机制研究。首批基因组测序结果显示,金绿虹甲拥有多个前所未见的功能基因簇,涉及低温耐受与光反射调控。

尤其令人震撼的是其极端适应能力。为了应对新疆地区高达四十摄氏度的日均温差,金绿虹甲进化出鞘翅目中罕见的抗冻蛋白表达系统,能够在接近零下环境中维持细胞活性。其变色机制也被证实是一种主动生理调控过程,而非单纯物理反射。

现场参与研究的中科院动物研究所专家感叹:“这种复杂程度的适应策略,若非亲眼所见,根本不会相信它存在于一个人工景观之中。”有学者直言,这一发现或将“重塑我们对昆虫进化的理解框架”。

更为深远的意义在于,它彻底动摇了传统观念中“农田=生态荒漠”的固有认知。金绿虹甲作为首个在规模化农业区被重新发现的“灭绝复现物种”,标志着人类生产空间也能承载高价值生物多样性。

它与中亚夜鹰的同时现身,深刻揭示:农业生态系统不仅是粮食产出基地,同样可以扮演物种庇护所、基因库与生态缓冲带的重要角色。

或许正如金绿虹甲再现后引发的广泛讨论:当我们愿意为生态保护做出些许妥协——哪怕只是少打一遍药、多留一片荒地;当我们学会在收获之余也为其他生命保留一丝生存余地,大地终将以意想不到的方式回馈我们。

这不仅是新疆棉田的故事,更是面向全球可持续发展的深层启示录。

结语

目前全球范围内,金绿虹甲的已知活体仅此一只,加上英国馆藏的百年标本,总数不过两个个体。那么,它的野生种群是否依然存在?规模几何?分布范围如何?

未来在继续开展棉花种植的同时,如何调整耕作模式、优化生态布局,才能既保障农业效益,又不惊扰这些脆弱而珍贵的生命?

也许,这只穿越百年黑暗重返人间的“暗夜精灵”,带来的不只是惊喜,更是一道关于人类文明与自然共存路径的终极命题。面对这道考题,你我都是答题人。

参考资料:中国长安网《时隔近百年再露踪迹!警民携手救下的 “怪鸟”竟是新疆独有的罕见神秘物种中亚夜鹰》