老刘今年刚满五十,在一次单位组织的体检中,他看到报告上有几个指标标红,当晚就焦虑得睡不着觉。第二天,他接连跑了三家医院,做了一堆检查,结果却越查越焦虑。

医生反复告诉他:“你的心脏没啥大问题。”但老刘还是不放心,他担心地问:“我心跳有点快,是不是心衰了?”医生看他实在太紧张,只好说:“你最该查的,其实是焦虑。”

这种情况并不少见。很多人一看到体检报告上的几个箭头,就立刻陷入“自我诊断”的漩涡。其实,要判断心脏健康与否,并不需要查那么多项目。

只要这五个关键指标正常,你基本上就可以放心,别再折腾自己了。那么,到底是哪五个指标呢?它们真的能说明心脏没啥大问题吗?

心脏健康:怕什么,该防什么?

心脏这个器官,虽然结实耐用,但也不是“钢铁侠”。它每天跳动十几万次,推动全身的血液流动,一旦出问题,就会牵一发而动全身。

但心脏也不是说坏就坏。大多数心脏病都是慢慢发展出来的,不是一朝一夕的事。根据某机构对十万人长期追踪的数据,心脏疾病的高风险人群中,超过七成在早年就有逐渐升高的血压或血脂问题。也就是说,早期身体已经在发出“信号”,只是很多人忽略了。

还有一点,不少人担心“心梗猝死”,觉得没症状就代表没问题。其实不然。超过一半的心脏突发事件,事后回顾都有蛛丝马迹,只是当时没被重视,比如平时走路有点喘、晚上睡觉胸口闷、心跳偶尔乱。

所以,想知道自己心脏健不健康,不是看有没有疼,而是看关键指标有没有偏。

五大指标正常,心脏基本无恙

1. 静息心率在60~100次/分钟

静息时,心率维持在这个范围,说明心脏的泵血效率还不错。如果你平时运动多,心率可能更低些,这也是正常的。

但如果安静状态下经常飙到110以上,或者低到40以下,就得留意了,可能是心律的问题。

2. 血压稳定在120/80 mmHg左右

血压是心脏“打水”的压力,如果太高,心脏负担就会变大,久而久之会导致心室肥厚。长期高血压不控制,是心衰的主要推手之一。

反之,如果血压太低,也可能导致供血不足,出现头晕、乏力。

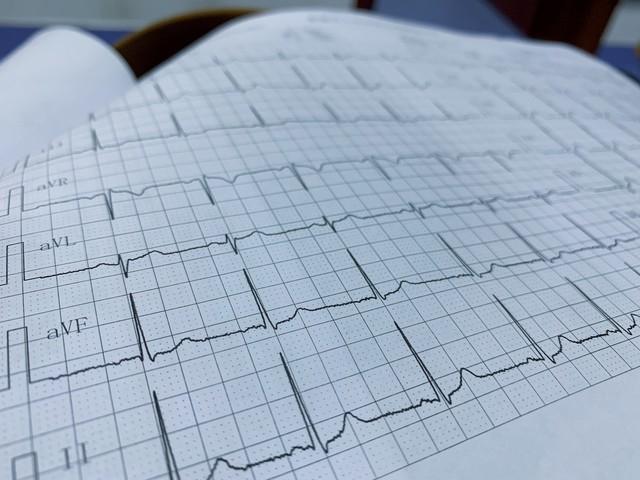

3. 心电图没有异常波形

常规心电图查的就是有没有节律紊乱、心肌缺血、心室肥厚等问题。正常的心电图,是心脏电信号运行良好的体现。

如果偶尔出现早搏,且没有症状,也不必太紧张,但要排查是否有基础问题。

4. 心脏彩超结构正常

彩超能看出心脏结构是否异常,比如瓣膜有没有关闭不全,心室有没有增大。如果心脏结构完整、无杂音、收缩功能好,那说明你这颗“发动机”还是很靠谱的。

5. 血脂四项在正常范围

别小看血脂,动脉粥样硬化的底层推手就是血脂异常。特别是低密度脂蛋白高,意味着血管“垃圾”会多,容易堵管道。保持血脂正常,是防心病的重要一环。

如何让心脏更“省事”?

很多人查出点小问题就开始焦虑,其实反而容易伤心脏。心脏最怕的不是一个指标突然高,而是长期忽视生活中的“小动作”。

比如,有人习惯喝酒助眠,结果夜间心率飙升;有人觉得自己年轻,猛吃高糖食物导致血脂异常;还有人天天宅着不动,导致心输出量下降。这些行为都在悄悄透支心脏,只是你没感觉到。

那我们能做什么呢?答案其实很简单,关键是你愿不愿意改变。

每天保持30分钟以内的快步走,哪怕分两次也行。 主食里多加点粗粮,不用完全替代,但要让身体知道“你在乎它”。 晚上少吃高脂肪食物,睡前三小时别再进食。 每周至少抽两天不碰含糖饮料,让胰岛素好好休息一下。 尽量每天固定时间起床,让心率有节奏地工作。 学会观察身体的小反应,比如突然心慌、胸口闷,不要忽视。 偶尔情绪上来了,找人说说话,不要一个人闷着。温馨提醒

其实大多数人都不是被突发心脏病“击中”的,而是被反复的焦虑和误判拖垮的。很多人怀着“查清楚了我就放心”的心态不停地检查,结果越查越乱,越乱越慌。

记住一点:医学检查是为了指导生活,而不是制造恐慌。只要那五个核心指标都正常,别被报告上的几个红字吓到。真正的问题,往往藏在你每天的生活习惯里。

心脏不是吓坏的,是累坏的。与其担心它出问题,不如从今天开始,做个让它省心的人。

参考文献: 1. 李红, 王建军. 血脂异常与心血管疾病关系的临床研究分析[J]. 中国实用内科杂志, 2020, 40(6): 456-459. 2. 赵丽. 静息心率与心血管疾病风险的相关性研究进展[J]. 中国心血管杂志, 2021, 26(3): 201-204. 声明: 本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。